Quelles furent les causes de la Révolution française ? Elles furent nombreuses, petites ou grandes, profondes ou superficielles, elles menèrent à une explosion redoutable. Le scénario aurait-il pu être différent ? L'homme peut-il façonner l'Histoire ou l'Histoire façonne-t-elle l'homme ?

Sous l'Ancien Régime, qui s’étendit du premier roi capétien en 987 jusqu’à la Révolution française de 1789, le roi, de droit divin, était le garant de l'unité nationale. La société se divisait en trois ordres : la noblesse, le clergé, le tiers état. La popularité du roi était liée à son autorité et à sa puissance. Ce n'était pas tâche facile de maintenir la cohésion du pays au sortir de la féodalité et de ses nombreuses divisions de territoire.

Le royaume capétien, une des causes de la Révolution française ?

Les rois Capétiens éloignèrent d'abord la couronne des caprices de l'élection et s'allièrent à l'Église chrétienne. Ils s'attachèrent à faire régner la justice, l'ordre et la paix et à protéger leur peuple. Ils donnèrent l'impulsion de repousser, maintenir ou consolider les frontières de la France. Ils organisèrent aussi de mettre ce beau pays en valeur et le faire prospérer, par toutes sortes d'aménagements, de bâtiments, d'équipements et de nouvelles organisations, méthodes ou institutions.

Les rois Capétiens eurent chacun leurs points forts et leurs faiblesses et ils furent plus ou moins capables de bien tenir leurs rôles. Cependant, le peuple était très religieux et respectait le roi qui avait l'approbation divine de régner. Un ambassadeur vénitien du XVIe siècle affirma un jour : « Le royaume de France a toujours été reconnu, par un consentement unanime des peuples, pour le premier et le plus excellent royaume de la chrétienté, tant pour sa dignité et sa puissance que par l'autorité absolue de celui qui le gouverne ».

La conception actuelle de l'autorité d'un gouvernement bureaucratique promulguant une seule législation pour une nation d'administrés est loin de l'autorité monarchique sous l'Ancien Régime. Il n'y avait pas une telle uniformité ni une telle docilité.

Calonne, ministre des finances de Louis XVI, affirma : « On ne peut faire un pas dans ce vaste royaume sans y trouver des lois différentes, des usages contraires, des privilèges, des affranchissements d'impôts, des droits et des prétentions de toute espèce ».

Le rôle essentiel des intendants dans la prospérité du royaume

Pour que le roi puisse maintenir son autorité et que l'administration puisse bien fonctionner dans un pays aussi contrasté, il fallait des hommes représentant le roi à l'échelle locale. Les intendants, constitués au milieu du XVIe siècle, jouèrent ce rôle. Ils prirent beaucoup d'importance sous le règne de Louis XIV.

Ils furent établis dans des circonscriptions bien définies où ils restaient en fonction pendant de nombreuses années ou des décennies. Ils eurent des pouvoirs considérables dont ils usèrent à leur propre initiative et sous leur propre responsabilité.

C'étaient des hommes dévoués au roi autant qu'à leur province. Dans son livre La Révolution française, l'historien Pierre Gaxotte affirme que « même au temps des grands préfets napoléoniens, la France n'eut une administration aussi sage, aussi attentive, aussi laborieuse, aussi dévouée au bien public, aussi accessible aux désirs de l'opinion ».

Autour des intendants, s'organisèrent les grands services publics, que la Révolution française allait détruire et que Napoléon releva. Les Postes, les Eaux et Forêts, les Ponts et Chaussées, les Mines et d'autres grandes institutions furent créées et perfectionnées sous le règne des derniers Bourbons.

La puissance et le rayonnement de la France au XVIIIe siècle

La France était un pays prospère au XVIIIe siècle. La richesse s'était accrue, et mise à part la noblesse rurale, toutes les classes sociales de la société en avaient récolté les fruits. Au cours de ce siècle, de grandes industries, dont les machines étaient importées d'Angleterre, remplacèrent peu à peu le régime des corporations.

La France minière et manufacturière se dessinait déjà : les mines de charbon et la métallurgie dans le Nord et autour du Massif Central, la soierie à Lyon, le lin et le chanvre à Laval, la laine à Castres, à Sedan, à Abbeville et à Elbeuf, le fer et le sel en Lorraine et en Alsace, le savon à Marseille, la tannerie, le mobilier et les industries de luxe à Paris.

Se constituèrent alors une Bourse, des banques, une Caisse d'Escompte qui émettait des billets, etc. On spéculait, entre autres, sur les actions des grandes compagnies : Compagnie des Indes, des Eaux, des Assurances. La croissance des industries était impressionnante et le commerce extérieur se développait de façon prodigieuse.

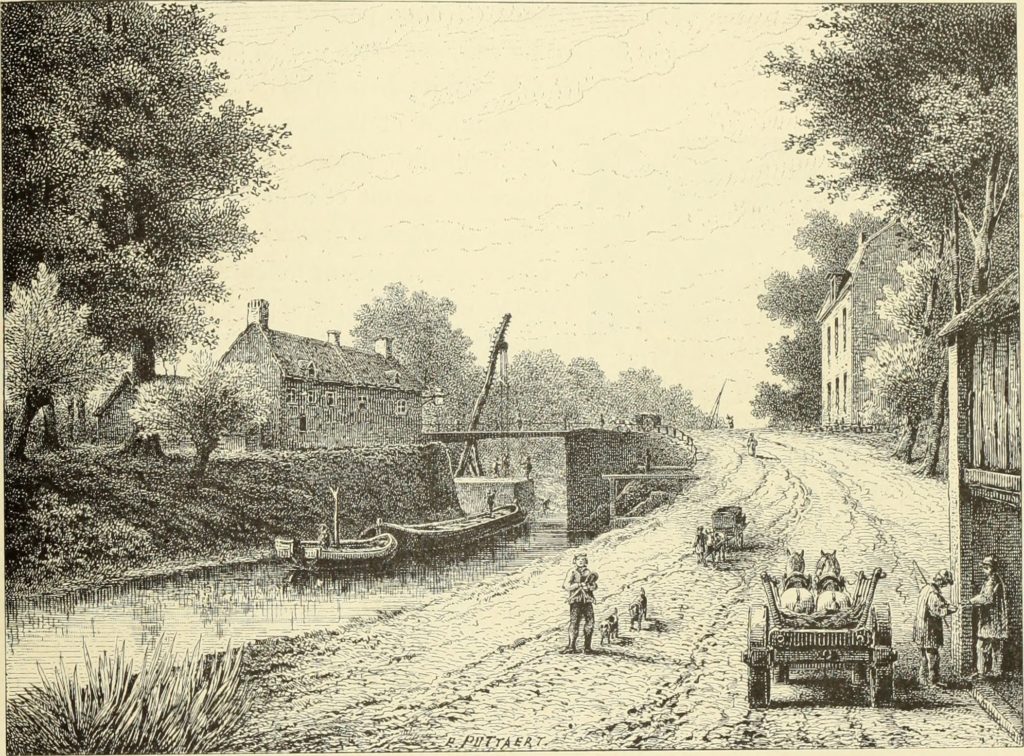

Les routes reliant toutes ces industries, ces commerces, ces villes et ces villages de France s'étaient aussi remarquablement améliorées. Les mauvais chemins de 1715, coupés de fondrières, étaient devenus en 1789 de bonnes routes empierrées et entretenues, qui suscitaient l'admiration des voyageurs étrangers. On voyageait rapidement et à peu de frais sur les dix mille lieues (40 000 km) du réseau routier français.

Le manque d'autorité et de constance du roi Louis XVI

Louis XVI prit une décision en 1774 qui allait rendre difficiles certaines réformes nécessaires dans le royaume: il rétablit dans leurs fonctions les Parlements. Leur suppression par le coup d'État du chancelier Maupéou, trois ans auparavant sous le règne de Louis XV, « avait été un acte autoritaire et Louis XVI, comme le montre toute la suite de son règne, n’avait ni le sens ni le goût de l’autorité », affirme l'historien Jacques Bainville dans son Histoire de France.

Les Parlements avaient, dans leur région, les fonctions de justice , d'enregistrement des textes législatifs et des édits royaux, de médiation entre le pouvoir central et les provinces. Ils étaient composés de 180 à 1500 magistrats selon les villes, issus de la noblesse de robe. Ils avaient le pouvoir de remontrance, c'est-à-dire de contester les décisions royales, et pouvaient remettre en cause un texte en le suspendant ou en le renvoyant au roi avec des objections. Ainsi ils avaient le pouvoir de retarder ou bloquer les réformes. Celui de Paris était en conflit permanent avec la monarchie.

Le manque de constance de Louis XVI se révélait dans les changements fréquents de ses ministres. Selon l'écrivain Sainte-Beuve, « Louis XVI n’était qu’un homme de bien exposé sur un trône et s’y sentant mal à l’aise. Par une succession d’essais incomplets, non suivis, toujours interrompus, il irrita la fièvre publique et ne fit que la redoubler ».

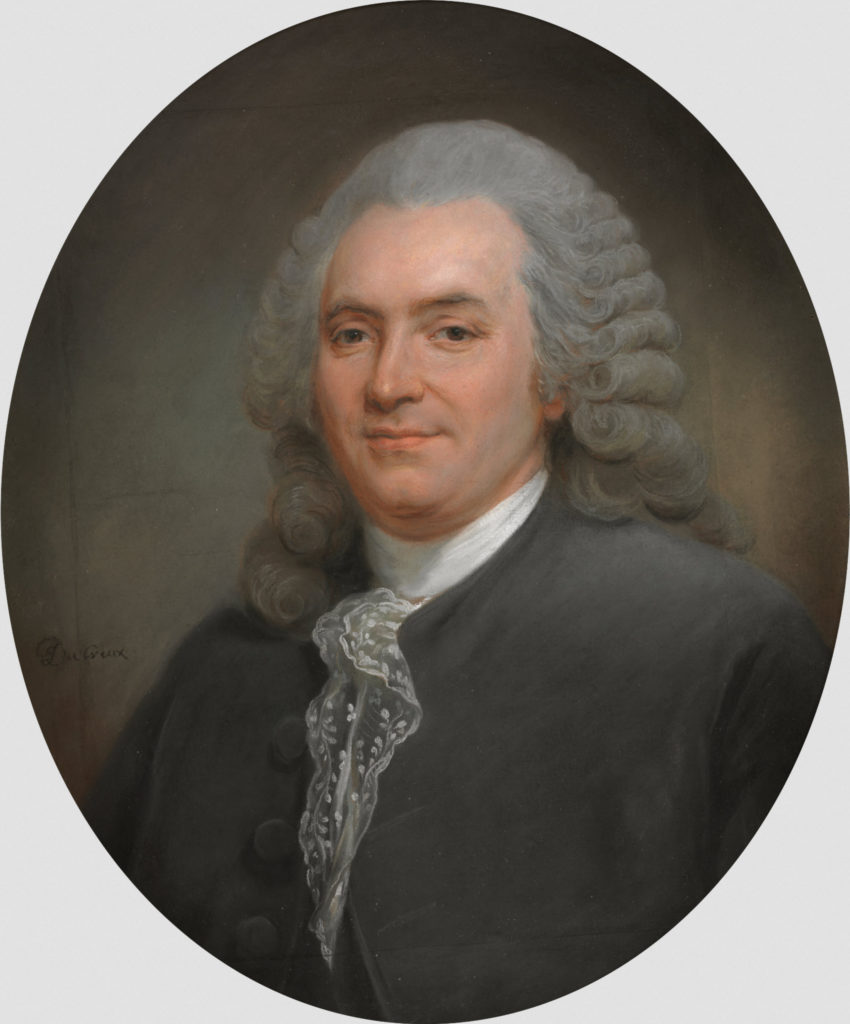

Le premier ministère que nomma Louis XVI rassemblait des hommes de valeur, travailleurs et compétents, intègres et populaires. Le contrôleur général des Finances Turgot, ancien intendant réputé, s'employa à assainir les finances par des économies, une meilleure répartition de l'impôt entre les contribuables, la suppression de nombreux privilèges et exemptions.

Bien-sûr Turgot rencontra une farouche opposition. On ne pouvait pas combattre les abus sans blesser des intérêts et rencontrer des résistances, dont celles des Parlements. Turgot cherchait à favoriser de diverses manières l'agriculture qu'il considérait comme la base de la richesse nationale. Il voulait remédier au fléau des disettes par la liberté du commerce des blés. « Là, il ne se heurta pas seulement aux intérêts, mais aux préjugés. Il fut accusé, lui, l’honnête homme, de faire sortir le grain du royaume », écrit Jacques Bainville.

Turgot regardait aussi vers les privilèges des corporations de métier. Il voulait beaucoup réformer et il se fit beaucoup d'ennemis dans le commerce et l'industrie. Pour financer son programme, il avait besoin d'un pays en paix, et il disait que le premier coup de canon serait le signal de la banqueroute. Effectivement, deux guerres coûteuses vinrent saborder ses plans.

Le Trésor public en faillite dans un pays prospère

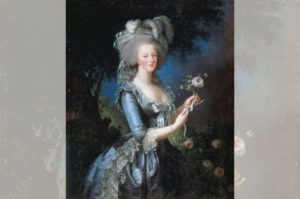

Dans la France florissante des années 1770-1780, bizarrement les ressources du Trésor étaient bien mal en point. En 1788, il y avait un déficit de 125 millions (recettes : 504 millions, dépenses : 629 millions) dans le budget national. Les dépenses de la Cour et les dépenses aux maisons royales et princières étaient probablement trop élevées. Cependant, les guerres du XVIIIe siècle engagées par la France furent les plus grosses dépenses à combler dans les finances de la nation.

La plus grande part du déficit venait du paiement des rentes et de l'amortissement d'emprunts de guerre, qui représentaient la moitié des dépenses publiques (318 millions). Un peu moins d'un tiers de ses remboursements étaient liés à des emprunts faits sous les règnes de Louis XIV et Louis XV. Les deux tiers restants étaient du ressort de Louis XVI.

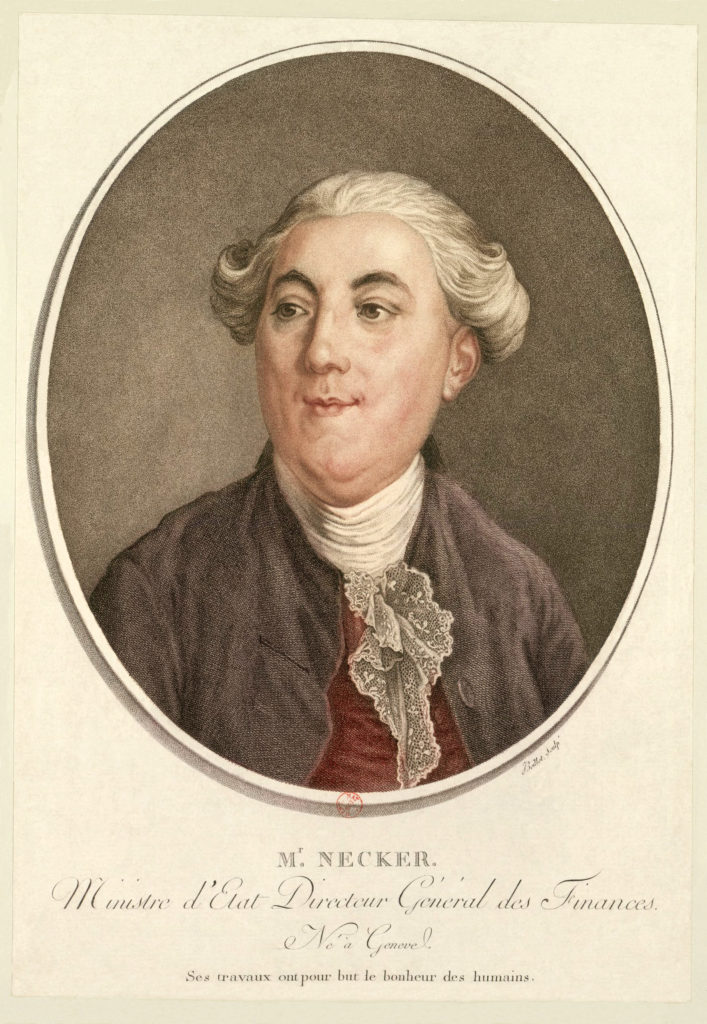

La guerre d'indépendance des États-Unis (1778-1783) et la guerre de Succession de Bavière (1778-1779) aggravèrent l'endettement de la France. Necker, pendant un temps ministre de Louis XVI, fit affluer en un temps record les fonds nécessaires pour financer ces guerres, au moyen d'emprunts extrêmement avantageux pour les prêteurs mais catastrophiques pour le Trésor public.

Les ministres des finances de Louis XIV et Louis XV avaient respecté la règle élémentaire : à chaque nouvel emprunt devait correspondre de nouvelles ressources pour assurer le paiement des intérêts. Malheureusement, Necker œuvra à l'encontre de cette règle et mit la nation au bord de la faillite.

Soutenez notre média par un don ! Dès 1€ via Paypal ou carte bancaire.