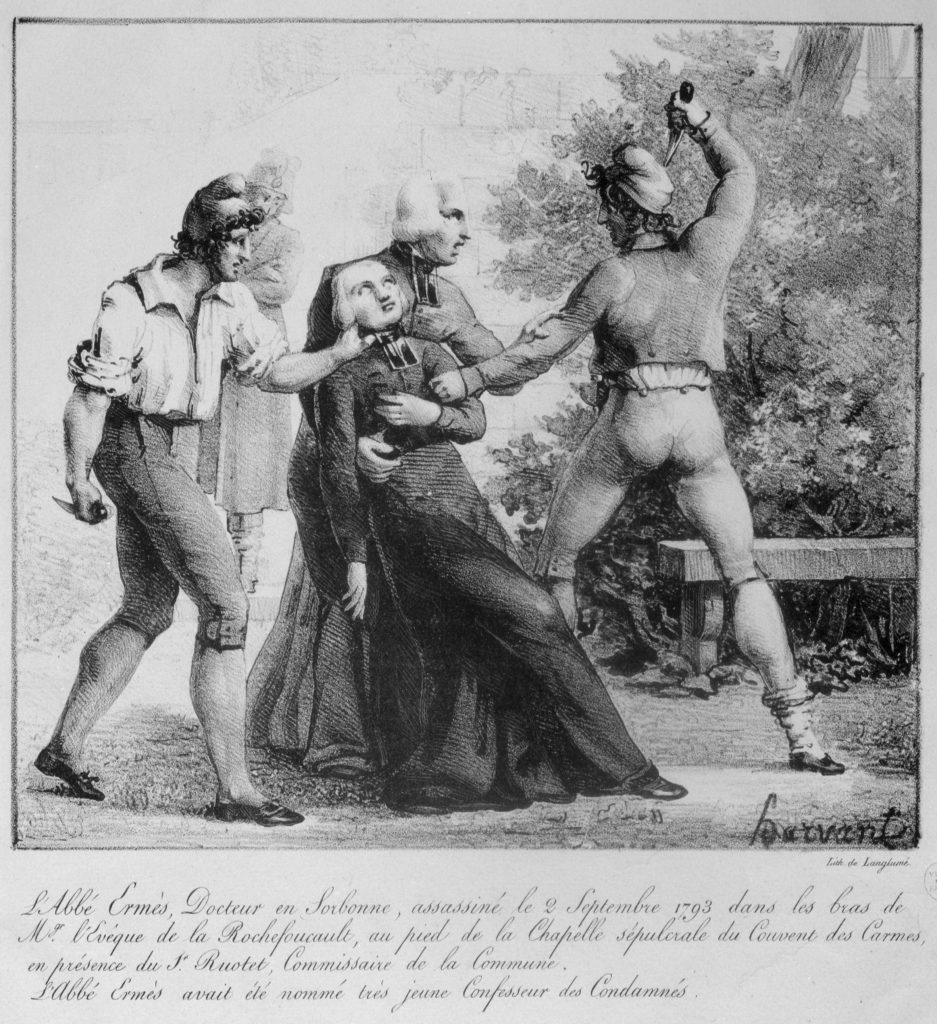

La Révolution française bouleversa considérablement la pratique de la religion chrétienne et le fondement spirituel du peuple français. Les révolutionnaires du Comité de salut public s'engagèrent inexorablement dans une persécution des religieux et des chrétiens réfractaires. Les condamnations et les exécutions s'intensifièrent sous le régime de la Terreur.

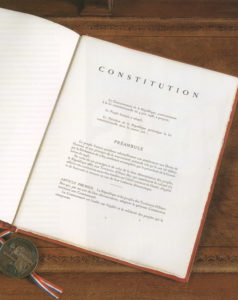

L'action des révolutionnaires envers la religion commença par la confiscation et la nationalisation des biens mobiliers et immobiliers de l'Église dès novembre 1789, dont un des motifs était de résoudre la crise financière. Puis en juillet 1790, l'Assemblée nationale adopta le décret de Constitution civile du clergé. Cette constitution plaçait le clergé sous l'autorité civile nationale et non sous l'autorité du pape.

La Constitution civile du clergé divisa les ecclésiastiques en jureurs ou réfractaires

Cette constitution visait à calquer l'organisation de l'Église de France sur celle de l'administration civile. Les prêtres et les évêques devaient être élus par des assemblées électorales locales et devaient prêter serment. Le clergé français se divisa alors en jureurs qui acceptèrent la nouvelle organisation de l'Église, et en réfractaires qui refusèrent de prêter serment et restèrent fidèles à l'autorité pontificale. Tous les évêques de France (sauf quatre) et environ la moitié des curés devinrent réfractaires.

Le Serment constitutionnel était formulé ainsi : « Je jure de veiller avec soin sur les fidèles de la paroisse (ou du diocèse) qui m'est confiée, d'être fidèle à la Nation, à la Loi, au Roi et de maintenir de tout mon pouvoir la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le Roi ».

La Constitution civile du clergé supprima aussi toutes les congrégations religieuses et ferma les hôpitaux et œuvres caritatives gérées par des ecclésiastiques, ou les passa sous administration civile. Il fut interdit de porter l'habit religieux et les communautés religieuses furent dispersées.

Pendant la Révolution française, l'Église de France devint tributaire de l'administration nationale

Les ecclésiastiques étaient désormais salariés de la nation. Durant la Révolution française, l'Église de France perdit sa liberté et son autonomie financière par la confiscation de ses biens et devint tributaire du « bon vouloir » de l'administration nationale.

En 1790, le pape Pie VI s'opposa fermement à la Constitution civile du clergé en France. Il écrivit à Louis XVI en juillet 1790 : « Nous devons vous dire avec fermeté et amour paternel que, si vous approuvez les décrets concernant le Clergé, vous induirez en erreur votre Nation entière, vous précipiterez votre Royaume dans le schisme et peut-être dans une guerre civile de religion ».

L'Assemblée nationale constituante (dont les membres étaient issus du clergé, de la noblesse et très majoritairement du tiers état) avait approuvé cette Constitution, la percevant comme un moyen de réformer l'Église de France et de la mettre en conformité avec les nouvelles institutions nationales.

Louis XVI était un roi très pieux. Il se retrouva sous une pression immense au moment de sanctionner ce décret. Il était déchiré entre son devoir de roi à la tête d'une monarchie maintenant constitutionnelle, et sa conscience religieuse qui désapprouvait cette mesure. Finalement, il accepta et promulgua les décrets, pensant agir pour éviter des troubles plus graves.

L'anticléricalisme de la Terreur

La maison de Charité d'Arras était très active et appréciée par la population. Sept sœurs de la Charité y soignaient des malades, visitaient des familles pauvres et éduquaient de jeunes enfants. Ici, comme dans tout le royaume, la Révolution française révéla ses penchants anticléricaux. Comme rapporté dans l'article « Les sœurs de la Charité de Saint Vincent de Paul, martyres d'Arras » sur le site internet « Le boudoir de Marie-Antoinette », la supérieure générale adressa, le 9 avril 1792, un courrier à la congrégation : « Je vous prie de ne pas abandonner le service des pauvres, si vous n’y êtes forcées… Pour pouvoir continuer le service des pauvres, prêtez-vous à tout ce que honnêtement on pourra exiger de vous dans les circonstances présentes, pourvu qu’il n’y ait rien contre la religion, l’Église et la conscience. »

Quand la famille royale fut emprisonnée en août 1792, la sécurité des religieux réfractaires devint précaire. La mère supérieure de la communauté d'Arras donna le choix aux sœurs de rentrer dans leurs familles, mais une seule d'entre elles le fit. Cependant, lorsque la persécution de la Terreur s'intensifia sur la ville, la mère supérieure ordonna aux deux plus jeunes religieuses de partir en exil. Quatre sœurs restèrent à Arras et continuèrent à aider les pauvres : Sœur Marie-Madeleine Fontaine, Sœur Marie-Françoise Lanel, Sœur Thérèse Fantou, Soeur Jeanne Gérard.

Le Comité de salut public envoya un prêtre apostat (ayant renié sa foi), Joseph Lebon, à Arras où il instaura un climat de violence et de peur. Un nouveau directeur s'installa dans la maison de Charité qui devint « maison de l'Humanité ». Il surveillait l'activité des sœurs. Les humiliations et les faux-témoignages se multipliaient. On les somma plusieurs fois de prêter le serment dit de « liberté-égalité », dont la teneur était : « Je jure d'être fidèle à la nation, et de maintenir la liberté et l'égalité, ou de mourir en les défendant ». Elles le repoussèrent énergiquement à chaque fois, car contraire à leur conscience.

Au début du XXe siècle, lors de leur béatification, le pape Benoît XV loua leur attitude : « Elles refusèrent de prêter un serment pour des lois iniques, parce qu’elles voulurent garder immaculée leur foi, parce qu’elles n’écoutèrent que la voix de la conscience, qui les avertissait de ne pas s’écarter non seulement des commandements, mais des conseils du Chef suprême de l’Église ». Elles furent arrêtées et emprisonnées en février 1794 dans une abbatiale transformée en prison. Elles firent preuve de compassion envers les autres prisonnières, angoissées par leur avenir.

L'accusation invraisemblable et la condamnation des quatre sœurs de la Charité

En avril, elles subirent un premier interrogatoire devant deux membres du Comité de surveillance. Le principal chef d'accusation (probablement monté de toute pièce) était d'avoir retrouvé des exemplaires de publications contre-révolutionnaires dans leur demeure. Les réponses des accusées furent claires, sans ambiguïté. Elles nièrent totalement avoir été en possession de telles publications. Il n'y avait aucune preuve contre elles.

Dans la soirée, le Comité se réunit à nouveau et prit un arrêté, disant notamment : « L’Assemblée, considérant qu’il résulte des pièces ci-dessus une violente présomption que lesdites Fontaine, Lanel, Fanto et Gérard ont caché en la maison par elles ci-devant habitée, des papiers de gazettes contre-révolutionnaires et tendant à exciter à la révolte et allumer la guerre civile dans ce département ».

L'article « Les sœurs de la Charité de Saint Vincent de Paul, martyres d'Arras » souligne l'absurdité de la condamnation : « Ainsi de la négation unanime des quatre accusées, jointe à l’invraisemblance du fait reproché, et à l’impossibilité de trouver une preuve juridique, il résulte pour les juges de Joseph Lebon "une violente présomption" que les soeurs sont coupables ». Comme dans toute dictature, y avait-il besoin de preuves réelles pour éliminer des personnes qui pensaient autrement et voulaient rester libres ?

Les quatre sœurs furent emprisonnées dans un autre lieu, la maison d'arrêt des Baudets d'Arras. C'était l'antichambre du tribunal révolutionnaire. La sœur Thérèse Fantou parvint à donner des nouvelles à sa famille. Une lettre, perdue aujourd'hui, témoignait de leur vie en prison. Chaque jour beaucoup d'innocents étaient jetés dans les cachots, puis appelés pour monter dans les charrettes qui les emmenaient près de l'échafaud à Cambrai.

Le respect et l'admiration du peuple de Cambrai au pied de l'échafaud

La sœur Thérèse, d'origine bretonne, avait appris la défaite de la Grande Armée Catholique et Royale en Vendée et Bretagne et la terrifiante persécution qui s'en était suivie. Elle recommanda à ses proches d'être fidèles à la religion et à Dieu, et de tout souffrir plutôt que d'abandonner leur foi. Sans illusion sur leur propre sort désormais, elles se préparaient à leur sacrifice.

Dans la nuit du 25 juin 1794, l'ordre fut donné de transférer rapidement les quatre Sœurs de la Charité à Cambrai. La charrette partit à une heure du matin et arriva à Cambrai à huit heures et demie. Soeur Marie-Madeleine fut condamnée comme « pieuse contre-révolutionnaire, ayant conservé pieusement et même caché sous un tas de paille une foule de brochures et de journaux renfermant le royalisme le plus effréné, ayant refusé le serment, ayant même insulté aux commissaires du district en leur disant que cela n’irait pas, qu’il n’y avait plus de diable (sic) dans l’enfer, qu’ils étaient sur la terre ». La même peine fut portée contre les trois autres religieuses « complices de ladite Madeleine Fontaine ».

Les condamnées tenaient à la main leur chapelet qui soutenait leur courage. Un des accusateurs publics ordonna de leur arracher ces « amulettes », mais l'huissier voulut faire ricaner les spectateurs, en proposant de les placer en forme de couronne sur la tête des condamnées. Cela fut accepté et il n'y eut pas de ricanements. Les religieuses y virent le soutien et la touchante bienveillance de la Vierge Marie.

L'attitude de la sœur Marie-Madeleine interpellait plus particulièrement, elle était l'âme du groupe. Elle fut la dernière à monter sur l'échafaud. Une dernière fois, elle adressa des paroles d'espérance au peuple rassemblé qui avait fait preuve de respect et d'admiration envers elles. Ces gens semblaient être venus pour les soutenir, non pour les huer. Elle leur dit : « Chrétiens, écoutez-moi. Nous sommes les dernières victimes. Demain la persécution aura cessé, l’échafaud sera détruit, et les autels de Jésus se relèveront glorieux ».

La déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, bafouée par les révolutionnaires

La Terreur s'atténua un mois plus tard, le 28 juillet 1794, avec la chute et l'exécution de Robespierre et de ses partisans. Cependant le tribunal révolutionnaire et la « loi des suspects » ne furent pas supprimés avant de longs mois et les exécutions continuèrent jusqu'en 1795.

Durant cette période, environ 4600 chrétiens, dont des prêtres, des religieux et des laïcs furent martyrs. Plus globalement, sur toute la France, environ 500 000 personnes furent incarcérées et 300 000 assignées à résidence. Selon l'historien américain Donald Greer, entre les personnes condamnées à mort à la suite d'un procès (17 000), celles exécutées sans jugement, et celles qui moururent en prison ou en déportation, le bilan de la Terreur s'établit entre 35 000 et 40 000 victimes. Ce bilan fait en 1935 était une évaluation minimaliste, selon certains historiens actuels, car il ne prit pas en compte les massacres dans les campagnes, ni les exécutions et morts au combat.

La déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 stipulait dans son article 10 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi ». En quoi les quatre sœurs d'Arras avaient-elles troublé l'ordre public ? N'étaient-elles pas au contraire au service des plus pauvres, aux soins des malades et à l'instruction des enfants ? Comment les révolutionnaires en arrivaient-ils à de telles injustices et atrocités sur des personnes innocentes et altruistes ?

Beaucoup de gens conviennent, ou ressentent peut-être, que tout a une raison dans notre monde et qu'il est important d'être du côté du bien. La plupart des gens ont encore heureusement la notion du bien et du mal. Chez les révolutionnaires de la Terreur, une pensée idéologique n'avait-elle pas, au contraire, complètement recouvert leur sensibilité bienveillante et leur nature humaine?

Soutenez notre média par un don ! Dès 1€ via Paypal ou carte bancaire.