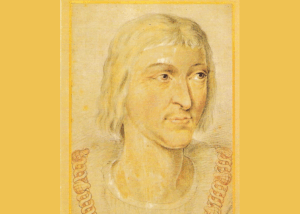

Qu’elle soit nommée Marguerite de Valois-Angoulême, Marguerite d’Alençon ou Marguerite de Navarre, il s’agit de la reine de Navarre, le plus souvent appelée Marguerite de Navarre. Femme de lettres des plus influentes, mécène fort cultivée, elle était surnommée « la Perle des Valois ». Ayons à cœur de nous intéresser à une femme de la Renaissance qui a marqué son temps.

Une princesse de sang royal

Née à Angoulême en 1492 et morte à Odos, Bigorre en 1549, Marguerite est la fille de Charles d’Orléans, comte d’Angoulême et de Louise de Savoie. Parmi ses aïeux figure un autre Charles d’Orléans, prince-poète et trouvère éminent. Elle est surtout la sœur aînée de François Ier, devenu roi alors qu’il n’appartenait qu’à la branche cadette de la famille royale. Marguerite a reçu la même éducation soignée que son frère. Elle apprend le latin et le grec et sera capable de parler plusieurs langues. Par ailleurs, ses capacités intellectuelles rivalisent avec ses aptitudes de stratège politique. En 1509, à l’âge de 17 ans, elle épouse le dernier duc d’Alençon, Charles IV d’Alençon. Elle ne tarde pas à jouer un rôle clé lorsque son cher frère, son « César », devient roi. Sa mère, Louise de Savoie, François 1er et elle-même forment un trio très soudé surnommé « la Trinité ».

Après l’emblématique victoire du roi de France à Marignan, en 1515, survient la désastreuse défaite de Pavie en 1525. François 1er est retenu prisonnier à Madrid. Marguerite, en dépit du deuil causé par la perte de son mari, cherche à négocier la libération de son frère qui aura lieu finalement en 1526.

Marguerite de Navarre, reine dynamique et humaniste

Par la suite, en 1527, Marguerite de Navarre acquiert le titre de reine de Navarre en épousant en secondes noces Henri II de Navarre, roi de Navarre. Elle aura une fille, Jeanne d’Albret, future mère de Henri IV. Marguerite de Navarre devra alors faire face à une période trouble, marquée par les tensions politiques et religieuses. Confrontée comme ses contemporains à la montée des guerres de religion, la reine de Navarre y répond par la tolérance et l’humanisme qui la caractérisent. Au cœur du château de Nérac, elle anime une vie de cour intense. Elle n’hésite pas à recueillir les intellectuels rejetés, voire persécutés à cause de leurs penchants calvinistes. Elle défend les grands noms de la littérature française tels Rabelais et Clément Marot. Pour lui rendre hommage, ce dernier la définissait ainsi : « Corps féminin, cœur d’homme, tête d’ange ».

Reine de Navarre, reine de la Renaissance

Pour le plus grand nombre, Marguerite de Navarre représente la figure féminine majeure de la Renaissance en France. Elle est souvent désignée comme « mère de la Renaissance », ou encore « âme de la Renaissance ».

D’où lui vient cette réputation et comment définir la Renaissance ? Nous retiendrons pour l’heure l’approche de l’historien contemporain britannique Peter Burke. Pour cet universitaire, la Renaissance, c’est l’art de « la remise à l’honneur de la culture antique dans la littérature et les arts ». À la fois période de l’histoire et mouvement artistique, la Renaissance débute au XVe siècle pour se terminer au début du XVIIe siècle. Marguerite de Navarre est née précisément en 1492, date essentielle pour situer l’ère nouvelle. En outre, c’est aussi la date de la découverte du Nouveau Monde par Christophe Colomb. Selon les sources, la sœur aînée de François 1er accordait autant d’importance à l’étude de Platon qu’aux écritures bibliques, elle qui avait étudié le latin, le grec et un peu d’hébreu.

Dans la revue numérique Persée, il nous est rapporté en ces termes le témoignage de Charles de Sainte-Marthe, « un contemporain bien informé » : « Il ne fault, toutefois, qu’on pense quand nous faisons mention de philosophie que nous ne parlons que de celle qui s’aprend des escripts de Platon et des autres philosophes car nous entendons aussi de la philosophie évangélique qui est la parolle de Dieu, des saincts et salutaires préceptes de laquelle Marguerite fut, par ses instituteurs sibien endoctrinée et instruicte… »

Femme de lettres influente et admirée

L’œuvre littéraire de Marguerite de Navarre est très largement saluée. En tant que femme de lettres, elle aura marqué son temps, avec la même constance qu’elle l’aura fait en tant que diplomate ou femme de la Renaissance. Considérée comme la première femme de lettres en France, son rayonnement intellectuel suscite admiration et vocations.

Nous avons déjà évoqué plus haut sa formation platonicienne et son goût pour les auteurs antiques. Son talent littéraire couvre une large palette comprenant poèmes, essais et nouvelles. Ses œuvres poétiques sont rassemblées en grande partie dans le recueil Marguerites de la Marguerite des princesses, (1531 et 1533). Cet ouvrage souligne son rejet de l’intolérance. Au cœur de la tourmente religieuse, sans abandonner l’Église, elle est favorable à certains éléments de la Réforme.

Son œuvre la plus connue est un livre composé de 72 nouvelles intitulé l’Heptaméron, écrit d’après l’ouvrage de l’auteur italien Boccace, le Décaméron. L’ouvrage reste inachevé puisque Marguerite de Navarre meurt en 1549 après la 72ème nouvelle, ce qui explique le titre attribué : en grec, hepta signifie sept et hemera signifie jour. La publication a lieu en 1558-1559 à titre posthume.

Dans cet ouvrage, les personnages à travers leurs récits livrent l’opinion de l’auteur sur divers thèmes liés surtout à la moralité et l’amour conjugal. Citons certaines pensées exprimées dans l’Heptaméron :

- « Les plus courtes folies sont toujours les meilleures. »

- « Je tiens le mariage le plus beau et le plus sûr état qui soit. »

- « L’habit est si loin de faire le moine, que bien souvent, il le défait. »

Vous aurez sans doute reconnu des proverbes devenus familiers. Ces pensées, passées à la postérité, ne sont-elles pas criantes de modernité ? Marguerite de Navarre, la « Perle des Valois » aura une fois de plus dévoilé son génie littéraire et son humanisme.

Soutenez notre média par un don ! Dès 1€ via Paypal ou carte bancaire.