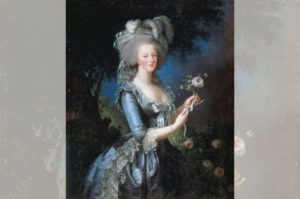

Madame Elisabeth, sœur de Louis XVI, est une figure peu connue de l'Histoire de France. Pourtant, elle fut une femme d'exception en cette fin du siècle des Lumières, période tumultueuse entre monarchie, nouvelles philosophies et révolution.

Sœur des rois Louis XVI, Louis XVIII et Charles X, Elisabeth naquit en 1764. Elle était la huitième et dernière enfant du dauphin Louis-Ferdinand (seul fils survivant du roi Louis XV et destiné au trône) et de la dauphine Marie-Josèphe de Saxe. Cependant, ces derniers ne furent jamais roi et reine, car ils décédèrent tous deux de la tuberculose, lui en 1765 et elle en 1767.

Madame Elisabeth choisit de rester célibataire et française

Orpheline à trois ans, Elisabeth resta toujours proche de sa sœur Marie-Clotilde et de son frère aîné, Louis-Auguste, futur Louis XVI. Elle reçut une excellente éducation de sa gouvernante la comtesse de Marsan et se distingua par son attrait pour les sciences. Elle se révéla douée pour le dessin et la broderie. Elle apprit aussi à jouer de la harpe. La gouvernante emmenait de temps à autre les deux sœurs à des salons de peinture officiels.

Elle fit preuve d'une piété remarquable, influencée par ses tantes, les sœurs de Louis XV. Elle gardait cependant une grande liberté et ouverture d'esprit. A l'âge de 11 ans, elle s'attrista de voir sa sœur Clotilde quitter Versailles, se mariant au prince de Piémont. Elisabeth se rapprocha alors de sa belle-sœur Marie-Antoinette. Ce fut l'occasion pour elles de monter ensemble des pièces de théâtre. Quelques années plus tard, il y eut des négociations pour marier Elisabeth à des hommes de rang royal, mais ce fut sans succès.

La princesse déclara un jour : « Je ne puis épouser que le fils d'un roi, et le fils d'un roi doit régner sur les États de son père. Je ne serai plus française et je ne veux pas cesser de l'être. Mieux vaut rester ici, au pied du trône de mon frère, que de monter sur un autre » (extrait de l'article Madame Elisabeth, sœur des derniers rois de France, du média Histoire et Secrets). Alors le roi, faute d'autres prétendants à sa hauteur, lui proposa de devenir abbesse, en succession de sa tante, dans la prestigieuse abbaye de Remiremont. Bien que très croyante, comme elle ne se découvrait pas de vocation religieuse, elle refusa.

Au début des années 1780, Louis XVI fit cadeau à sa sœur d'un terrain et d'une imposante demeure, toujours visible dans le quartier de Montreuil sous le nom de « Domaine de Madame Elisabeth ». Elle s'y rendait à cheval depuis le château de Versailles et y menait une vie simple. Elle y séjourna jusqu'en 1789, y établissant un dispensaire informel où elle put donner de l'aide aux pauvres et soigner des malades, avec l'aide de son médecin. Elle était généreuse et aimée de tous dans le village grâce à ses actions bienveillantes qui lui valurent le nom de « Bonne dame de Montreuil ».

Elisabeth était curieuse de nature, elle aimait la lecture et elle posséda une bibliothèque contenant plus de deux mille volumes. La princesse était par ailleurs bonne cavalière et allait volontiers chasser avec ses frères. Elle était entourée de dames qui l'accompagnaient dans ses travaux ou ses loisirs, broderie, dessin, chant ou musique.

Madame Elisabeth était-elle plus royaliste que le roi ?

Lors des événements de la Révolution française en 1789, elle resta toujours dévouée aux membres de sa famille, et les soutint dans toutes les épreuves. Il y eut d'abord le 4 juin 1789, le décès du premier dauphin Louis-Joseph à l'âge de 7 ans, des suites d'une longue maladie. Marie-Antoinette était affligée, elle écrivit à son frère Léopold : « À la mort de mon cher petit Dauphin, la Nation n'a pas seulement eu l'air de s'en apercevoir. À partir de ce jour-là, le peuple est en délire et je ne cesse de dévorer mes larmes ».

Grâce à son réseau d'amis et aux journaux, Madame Elisabeth se tenait informée des événements de la Révolution. Après la prise de la Bastille, quand beaucoup de membres de la famille royale, suivant les conseils de Louis XVI lui-même, s'enfuirent à l'étranger, Elisabeth refusa de partir, préférant rester près du roi, de la reine et de leurs deux enfants pour les aider. Plutôt que de se retirer aves ses tantes au château de Bellevue près de Meudon, elle suivit la famille royale lors de son assignation à résidence pendant presque trois ans aux Palais des Tuileries, et disposa d'un appartement.

Madame Elisabeth était opposée à la monarchie constitutionnelle qui affaiblissait considérablement le pouvoir du roi. Au milieu de l'émergence des idées nouvelles du siècle des Lumières et de la Révolution, où Dieu était de plus en plus absent, Elisabeth garda toujours présentes en son cœur la valeur sacrée de la monarchie et la grande responsabilité du roi sur ses sujets par mandat divin. Elle était également opposée à la constitution civile du clergé. « Sa position reste ferme et la porte à prendre une part active, en dénonçant une grave erreur lorsque l'Assemblée constituante adopte la Constitution civile du clergé le 12 juillet 1790 », raconte l'historienne Dominique Sabourdin Perrin dans le documentaire vidéo Madame Elisabeth, un modèle de sainteté pour la France.

Elisabeth fut-elle trop intransigeante, refusant tout compromis avec les partisans d'une monarchie constitutionnelle ? Eut-elle beaucoup d'influence sur Louis XVI, ce qui l'aurait poussé à faire des erreurs politiques majeures, telles que la fuite désastreuse à Varennes, qui enleva le reste de confiance du peuple envers le roi ? C'est un débat qui reste encore ouvert entre différents historiens.

La constitution civile du clergé entraîna la confiscation des biens du clergé, la dissolution des ordres religieux, la création d'une église laïque indépendante de la hiérarchie catholique romaine. La position affaiblie du roi ne lui permit pas de trouver une solution pour sortir de la crise et sauver l'unité de la France. Dans l'été 1792, le roi dut faire face à un soulèvement populaire contre lui et sa famille. Les insurgés envahirent et saccagèrent le Palais des Tuileries. Pour protéger la reine qui était aussi la cible des insurgés, Madame Elisabeth se fit passer pour Marie-Antoinette, risquant ainsi sa vie. Tous se réfugièrent à l'Assemblée, qui était alors sous les ordres de la commune insurrectionnelle de Paris.

A partir d'août 1792, elle se fit emprisonner avec la famille royale dans la prison du Temple. « Madame Elisabeth qui aurait pu abandonner la France à plusieurs reprises (…), décide de rester avec son frère, et volontairement se porte elle aussi prisonnière de la commune de Paris et entre dans la Tour du Temple », dit encore l'historienne Sabourdin Perrin. La sœur du roi rédigea plusieurs lettres pour son frère le comte d'Artois, lui racontant ce qui se passait à Paris. Elle lui demandait d'obtenir l'aide des monarchies étrangères, mais les lettres restèrent sans réponse.

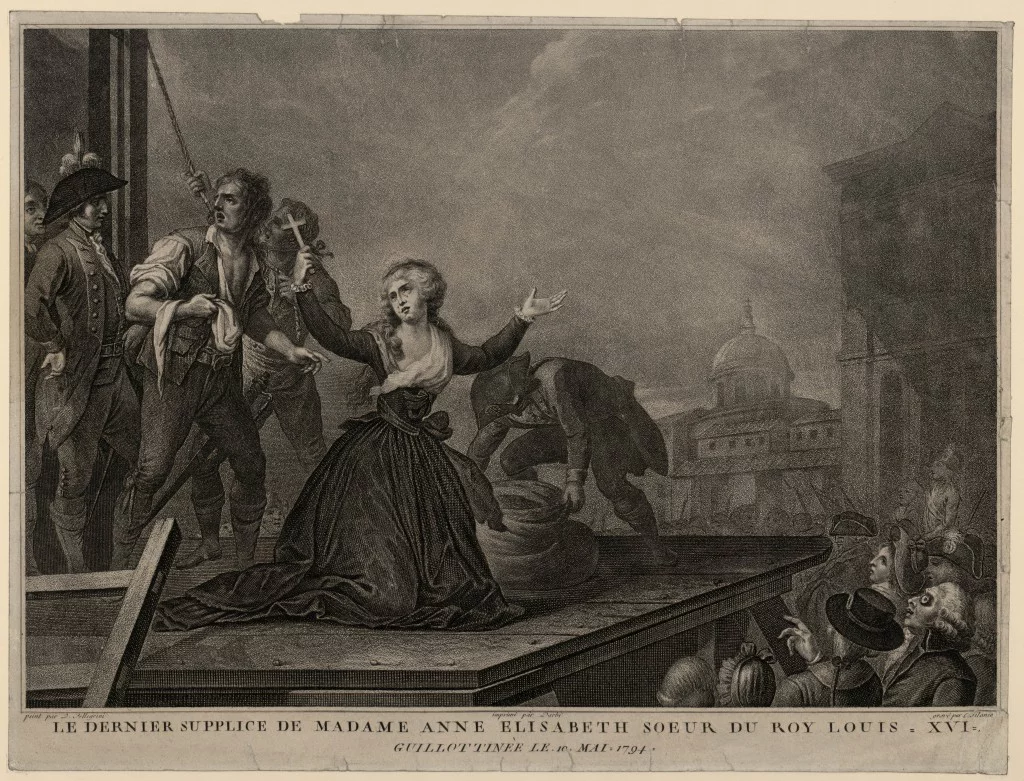

Sa résilience et sa grande compassion révélées jusque sur l'échafaud

Le jour où Louis XVI fut condamné à mort en janvier 1793, Madame Elisabeth obtint que le prêtre missionnaire non assermenté Henri Edgeworth de Firmont fut le confesseur de son frère durant ses derniers moments à vivre. Il fut accordé au roi de faire ses adieux à sa famille la veille de son exécution. En outre l'abbé sut convaincre les municipaux de le laisser dire une messe pour le roi, dans la prison du Temple, tôt le matin avant son exécution. Louis XVI entendit la messe dans un profond recueillement. Puis l'abbé l'accompagna et lui prodigua son soutien jusque sur l'échafaud.

Au fil des dures épreuves, Elisabeth était devenue maigre et fatiguée, mais elle continua à prendre soin d'une Marie-Antoinette affaiblie et de ses enfants. Début août de la même année, la reine et ses deux enfants furent chacun séparés. Elisabeth partagea sa cellule, pendant plus d'une année, avec sa nièce Marie-Thérèse (appelée par la suite Madame Royale). Elle lui donnera encore de nombreux conseils et recommandations. Elisabeth s'occupa aussi de soigner sa geôlière, qui l'avait pourtant dénoncée plusieurs fois aux révolutionnaires. Quant au petit Louis XVII, il mourut très seul et pratiquement sans soins, dans sa cellule en juin 1795, d'une tuberculose qui s'était aggravée depuis des mois.

Quand à l'automne 1793, le révolutionnaire Hébert réclama la tête de Madame Elisabeth, étonnamment, Robespierre s'y opposa, disant que cela ne servirait pas la révolution. Devant le Tribunal révolutionnaire, malgré une nouvelle opposition de Robespierre, elle fut condamnée à mort. Le 10 mai 1794, elle fut conduite en charrette Place de la Révolution parmi un groupe de vingt-cinq personnes.

C'est dans ce dernier jour qu'elle apprit le sort qui avait été réservé à Marie-Antoinette. Encore portée par son esprit de compassion et d'altruisme, « elle continue à réconforter ses compagnes et compagnons d'infortune. Un gardien nommé Geoffroy a relaté que tous, comme attirés par une force surnaturelle, venaient se grouper autour d'Elisabeth. A chacun, elle dit un mot, une phrase, qui vient du plus profond de son cœur. Elle sauve la vie d'une de ses compagnes, Madame de Sérilly, en la convainquant de révéler un possible début de grossesse », affirme l'auteur Ivy Cousin dans l'article Madame Elisabeth, la princesse oubliée, sur le média Escapades historiques.

Elle fut la dernière du groupe à être appelée sur l'échafaud, en raison de son rang élevé. « Tous les mémoires de cette époque rapportent qu'au moment où elle reçut le coup fatal, une forte odeur de roses, se répandit sur la place Louis XV, place de la Révolution », souligne l'historienne Dominique Sabourdin Perrin.

L'histoire de Madame Elisabeth est peu connue, pourtant ce fut une femme exemplaire par ses vertus de courage, d'abnégation, de compassion et de générosité de cœur, dans des moments extrêmement difficiles et violents. Elle fut soutenue par une foi inébranlable en Dieu.

Soutenez notre média par un don ! Dès 1€ via Paypal ou carte bancaire.