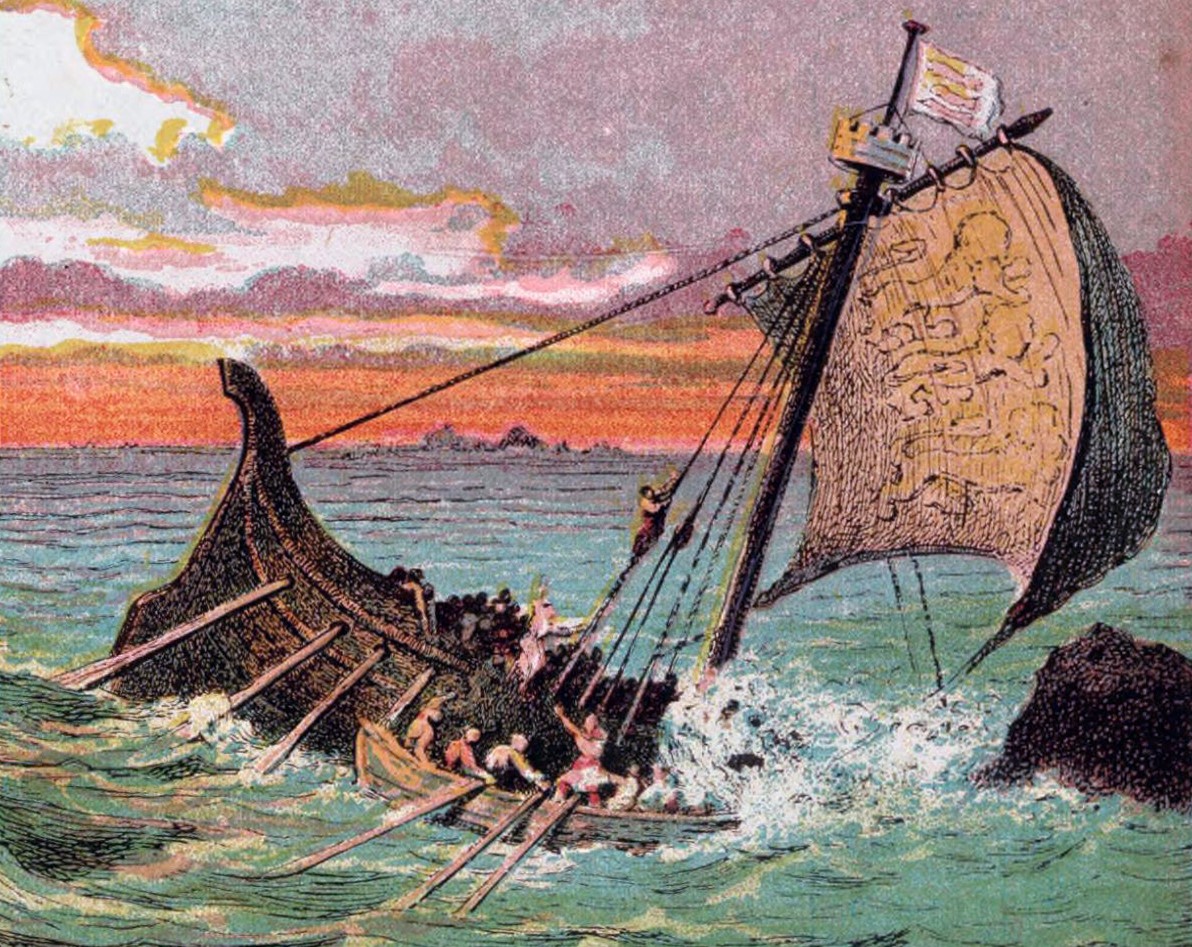

La Blanche-Nef faisait la fierté de ses hommes d'équipage, et son capitaine obtint du roi d'Angleterre de transporter ses fils et la fine fleur de la jeunesse anglo-normande. Pour fêter l'événement, le jeune fils du roi Guillaume offrit trop de vin à ses compagnons de voyage. Alors les démons de l'ivresse firent leur besogne.

Une famille de rois et de ducs descendants des Vikings

Henri 1er fut roi d'Angleterre en 1100 à 1135 et, en outre, duc de Normandie à partir de 1106. Il était le quatrième fils de Guillaume le Conquérant, aussi duc de Normandie en son temps, qui avait conquis et était devenu roi d'Angleterre en 1066. Ainsi, le royaume d'Angleterre et le duché de Normandie furent liés aux descendants d'une même dynastie régnante, pendant plusieurs siècles.

Cette famille de rois et ducs est considérée comme descendante de Rollon, chef viking qui avait participé au siège de Paris entre 885 et 887. Rollon reçut en 911, du roi des Francs Charles le Simple, en échange de sa soumission, un territoire qui allait devenir le Duché de Normandie. Ce traité mit fin aux raids vikings en France après 911.

Henri Ier dut faire face à des rébellions dans le duché normand et à la menace du roi de France Louis VI, de reprendre possession de ce territoire. Le roi d'Angleterre parvint finalement à un accord avantageux avec Louis VI, qui reconnaissait définitivement son fils légitime Guillaume Adelin comme duc de Normandie, en échange d'un serment de vassalité au roi de France.

Le roi s'apprêtait maintenant à retourner en Angleterre où il récompenserait généreusement les soldats et les chevaliers qui avaient combattu fidèlement avec lui. Les plans de succession que Henri 1er avait préparés, devaient amener une stabilité durable dans le royaume anglais et le duché normand.

La fierté et la joie de transporter les fils du roi sur la Blanche-Nef

L'événement qui allait survenir ce 25 novembre 1120, allait bouleverser les projets du roi et de toute la dynastie. Henri Ier fit préparer une flotte pour traverser la mer de la Manche depuis la côte de Barfleur à la pointe nord-est du Cotentin. Il était accompagné d'une nombreuse troupe de militaires de tout rang. Le récit le plus complet du naufrage de la Blanche-Nef fut rédigé par un moine anglo-normand, Orderic Vital, quelques années après le naufrage, dans son œuvre Histoire de Normandie.

Quelque temps avant l'embarquement, un certain Thomas aborda le Roi en lui offrant un marc d'or. Il lui dit : « Étienne, fils d’Airard, était mon père, et toute sa vie il servit le vôtre (Guillaume le Conquérant) sur la mer. Ce fut lui qui, sur son vaisseau, le porta en Angleterre, quand il s’y rendit pour combattre Harold. Ce fut dans un tel emploi que, jusqu’à la mort, ses services furent agréables à Guillaume, et que, comblé de ses présents, il vécut avec magnificence parmi ses compatriotes. Seigneur Roi, je vous demande la même faveur: j’ai pour votre service royal un vaisseau parfaitement équipé, que l’on appelle la Blanche-Nef ».

Le roi lui répondit : « J’agrée votre demande. Toutefois j’ai choisi un navire qui me convient, je ne le changerai pas; mais je vous confie mes fils Guillaume et Richard, que j’aime comme moi-même, ainsi que beaucoup de nobles de mon royaume ».

L'ivresse, l'imprudence et l'arrogance en chemin vers le désastre

Les matelots furent alors comblés de bonheur. Se rendant agréables au fils du roi Guillaume Adelin, ils lui demandèrent le « vin des compagnons » et en obtinrent trois muids, c'est-à-dire 800 litres environ. Il burent, en offrirent abondamment à tous, en burent à l'excès et s'enivrèrent.

Le roi ordonna à de nombreux barons de s'embarquer avec ses fils sur la Blanche-Nef. Près de 200 personnes prirent place sur le navire. Plusieurs nobles, moines et autres quittèrent le vaisseau quand il y virent autant de jeunes gens étourdis par l'alcool.

L'équipage comptait cinquante rameurs habiles. Des soldats s'étaient emparés des sièges, et privés de raison par l'ivresse, n'avaient plus d'égards pour personne. Orderic Vital soulignait ce manque d'humilité et de respect : « Hélas ! combien ces âmes étaient dénuées d’une pieuse dévotion envers Dieu, qui modère à son gré le courroux excessif et des flots et des airs ».

Ces passagers de la Blanche-Nef chassèrent avec affront et de grands éclats de rire, les prêtres venus pour les bénir. « Ils ne tardèrent pas à subir la peine de leur moquerie », annonçait Vital. Le chargement était constitué surtout d'hommes, de quelques femmes, du trésor du roi et quelques barriques de vin. Les hommes pressèrent le capitaine du navire de rattraper et de suivre de près le navire du roi, sillonnant déjà la mer.

Thomas, dont le vin avait fait perdre la raison, promit qu'il dépasserait tous ceux qui le précédaient. Il donna le signal du départ. Les matelots disposèrent les agrès, saisirent joyeusement leurs rames et poussèrent le vaisseau impétueusement sur les flots. Pleins de vin, ils déployèrent toutes leurs forces.

Toute une jeunesse pleine d'entrain engloutie par les flots

Le port de Barfleur est entouré de récifs et de courants marins dangereux. Il faut suivre un chenal pour accéder à la haute mer, long de plusieurs centaines de mètres, au milieu de rochers découverts à marée basse et tout juste recouverts à marée haute.

Le pilote, perdu dans son ivresse et pris de court par la promptitude des rameurs, dirigea mal le gouvernail et le flanc gauche de la Blanche-Nef heurta violemment un grand rocher à fleur d'eau, le rocher de Quillebeuf. Deux planches furent enfoncées et le vaisseau fut rapidement submergé.

« Dans un si grand danger, tout le monde ensemble poussa des cris affreux; mais l’eau ne tarda pas à leur remplir la bouche, et ils périrent tous également. Deux hommes seuls se saisirent de la vergue qui soutenait la voile, et, y restant suspendus une grande partie de la nuit, ils attendirent qu’il leur vînt un secours quel qu’il fût », écrivit Orderic Vital.

Le capitaine Thomas, émergeant des flots, leva la tête vers les deux naufragés se tenant à la vergue et leur demanda : « Qu'est devenu le fils du roi ? » Ils dirent qu'il avait péri, ainsi que ses compagnons. « Désormais il m'est affreux de vivre », dit Thomas et il préféra se laisser emporter par la mer, plutôt que d'affronter la fureur du roi Henri Ier qui lui avait confié ses deux fils et tous ses gens.

Les deux naufragés qui avaient réussi à s'accrocher à la grande vergue, flottant sur les lieux du naufrage, étaient Bérold, un boucher de Rouen et Goisfred, un jeune noble. Pendant de longues heures, tremblants, ils s'encouragèrent mutuellement, invoquèrent Dieu et attendirent le sort qui leur était destiné. La nuit fut glaciale, ne pouvant plus tenir, le jeune Goisfred recommanda son compagnon à Dieu, lâcha prise et fut englouti par les flots.

Dans un autre récit du naufrage, écrit par Guillaume de Malmesbury, l'équipage réussit à mettre une chaloupe à la mer et y fit monter Guillaume Adelin. Il aurait pu être sauvé, mais entendant les cris de sa demi-sœur Mathilde, il ordonna aux rameurs de retourner la chercher. La chaloupe fut alors prise d'assaut par nombre de naufragés et coula à son tour.

Bérold était un pauvre homme. Pourquoi restait-il le seul à conserver la vie et fut-il recueilli par trois pêcheurs dans leur barque au matin ? Était-ce parce qu'il avait un habit de peaux de moutons, l'aidant à lutter contre le froid ? Était-ce parce qu'il était humble, qu'il avait foi en Dieu, qu'il acceptait son destin ? Était-ce parce qu'on avait besoin d'un témoin fiable pour raconter l'événement, que les hommes en tirent des leçons et puissent se corriger ?

Un naufrage fulgurant près de la côte dans un étrange engourdissement des esprits

Les gens qui avaient accompagné des passagers du navire jusqu'à leur départ, et qui étaient encore réunis sur le rivage, n'avaient-ils rien entendu lors du naufrage ? Selon l'historien Orderic Vital, ils entendirent des cris, c'était à quelques centaines de mètres, mais il y avait aussi le cri des mouettes et le déferlement des vagues sur les rochers. Furent-ils des témoins impuissants ou n'envisagèrent-ils pas la tragédie qui se déroulait ?

« Le Roi lui-même et ses compagnons, qui étaient déjà loin en pleine mer, entendirent les horribles cris de détresse des naufragés; mais, ignorant la cause de ce bruit, ils restèrent dans l’inquiétude jusqu’au lendemain, et s’occupèrent entre eux de ce qui pouvait y donner lieu », rapportait Orderic Vital. Pourquoi y eut-il un tel engourdissement des esprits ?

Le lendemain sur les côtes de la Manche, beaucoup avaient déjà appris le naufrage de la Blanche-Nef et pleuraient d'abondantes larmes. En Angleterre le roi était très inquiet de ne pas voir arriver le deuxième vaisseau et posait beaucoup de questions. Le jour suivant, quand on eut connaissance du drame, un comte proposa d'apprendre l'effroyable nouvelle au roi par l'entremise d'un enfant. Celui-ci se jeta en pleurs aux pieds du roi et lui dit le naufrage.

Terrassé par ce malheur, Henri Ier tomba par terre. Il fut emmené dans son appartement où il laissa s'exprimer toute sa douleur. En voyant couler les pleurs d'un si grand prince, tous les enfants du royaume ne dissimulèrent plus leurs peines, « et ce deuil dura un grand nombre de jours. Tout le monde regrettait généralement Guillaume Adelin, que l’on avait considéré comme l’héritier légitime du royaume d’Angleterre, et qui était tombé si subitement avec la fleur de la plus haute noblesse ».

Sur la côte normande, à marée basse, le trésor du roi fut retrouvé sur le vaisseau fracassé. On retrouva plusieurs jours après le naufrage les corps d'un petit nombre de naufragés poussés par le courant vers la côte. Leurs proches les reconnurent à leurs vêtements. Néanmoins la plupart avaient disparu à jamais.

Une guerre civile et de nombreux conflits territoriaux après le naufrage de la Blanche-Nef

Dans un article sur le naufrage de la Blanche-Nef du site internet nationalgeographic.fr, le professeur Nicholas Paul, spécialiste du Moyen Âge, souligne qu'à cette période en Angleterre, une dynastie était fondée sur des naissances et des morts sans conteste. Cependant les naufrages rendaient difficiles la récupération et l'identification des corps, donc il pouvait y avoir des contestations.

Le système de monarchie héréditaire de l’époque dépendait d’un roi en vie, avec la bonne ascendance et la juste descendance, explique Nicholas Paul. Comme il n'existait aucune garantie de savoir ce qui allait arriver à un corps humain, rien n'était jamais vraiment certain ni stable.

Beaucoup de ces nobles qui furent engloutis par les flots étaient destinés à obtenir des fonctions importantes dans le royaume d'Angleterre ou le duché de Normandie. En particulier, la mort présumée de Guillaume Adelin, l'unique héritier légitime mâle, posa un sérieux problème de succession. Finalement Henri Ier désigna sa fille Mathilde pour lui succéder.

Cependant, à la mort d'Henri Ier, ce fut un cousin, Etienne de Blois qui, par ruse, usurpa le trône. Il parvint à se faire couronner avant que Mathilde, sur le continent et à un stade avancé d'une grossesse, n’ait pu atteindre l’Angleterre. Ce fut le début d'un chaos politique et d'une guerre civile sanglante, une période appelée Anarchie ou Naufrage (relativement à la Blanche-Nef), qui se termina quand Étienne de Blois, accepta enfin de reconnaître le fils de Mathilde, Henri, comme son propre héritier en 1153.

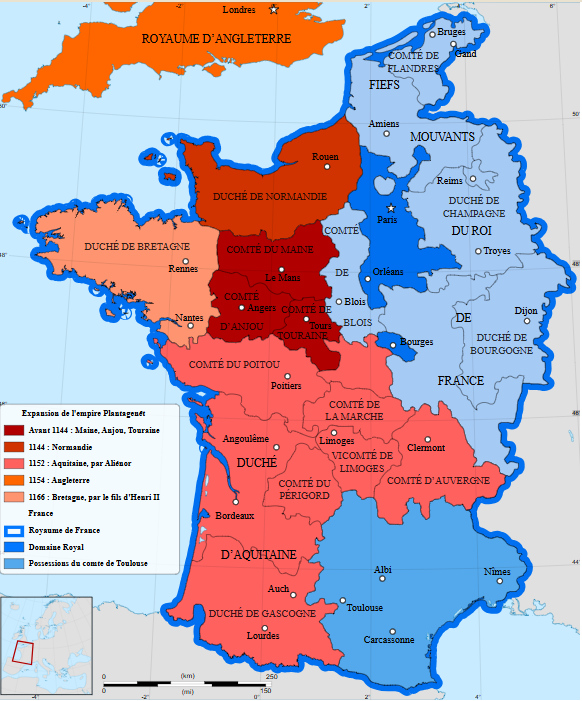

Le naufrage de la Blanche-Nef eut aussi des conséquences sur le continent, défavorables au royaume de France. L'accord avec Louis VI fut rompu, de nouvelles alliances et prises de pouvoir eurent des répercussions sur les comtés et duchés voisins du royaume de France. Ainsi, voulu par Henri Ier, le mariage de sa fille Mathilde avec le comte d'Anjou Geoffroy Plantagenêt, mit fin à l'alliance militaire du royaume de France et du comté d'Anjou pour contrer la puissance de la Normandie.

Unissant la Normandie, l'Angleterre et l’Anjou, ce mariage porta la domination anglo-normande jusqu'à la Loire. Plus tard, dans la seconde moitié du XIIe siècle, quand leur fils Henri II d'Angleterre épousa Aliénor d'Aquitaine, cette domination s'étendit alors jusqu'aux Pyrénées.

Le naufrage de la Blanche-Nef avait certainement des raisons nécessaires à l’Histoire, mais elles sont probablement incompréhensibles à l'homme. Les bonnes et mauvaises actions des hommes sont aussi à prendre en considération. C'est un événement datant de neuf siècles, et il manque beaucoup d’éléments historiques pour mieux l'appréhender, mais nous pouvons tout de même comprendre dans cet événement certaines relations évidentes de cause à effet.

Soutenez notre média par un don ! Dès 1€ via Paypal ou carte bancaire.