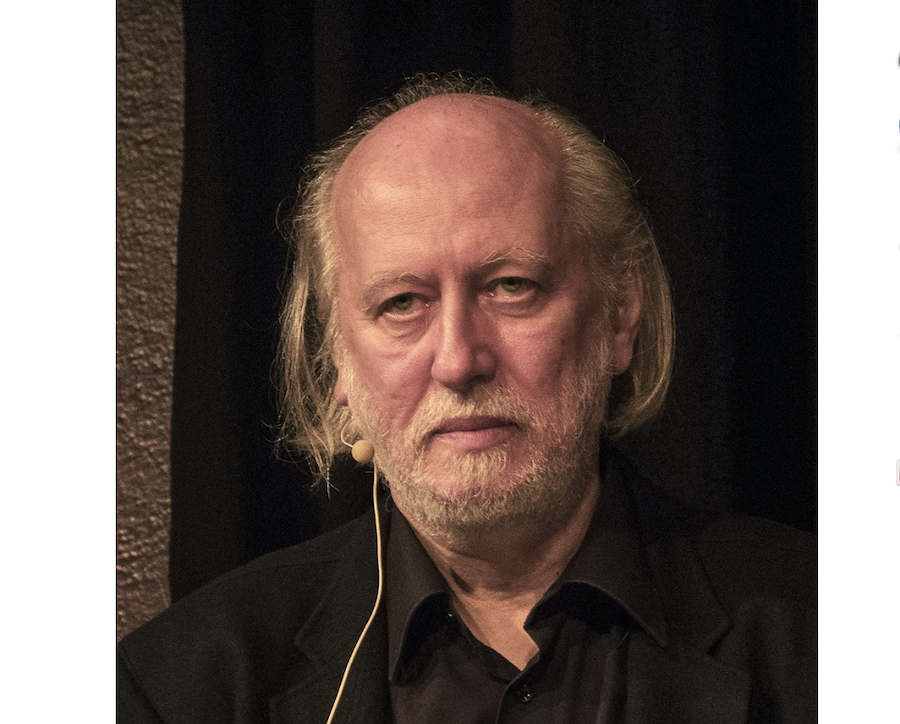

Le 9 octobre 2025, l’Académie suédoise a annoncé que le prix Nobel de littérature 2025 serait décerné à l’écrivain hongrois Krasznahorkai László, en reconnaissance de sa capacité à « réaffirmer le pouvoir de l’art à travers des œuvres profondément captivantes et visionnaires, empreintes d’une atmosphère de terreur apocalyptique ». Cette distinction salue non seulement les contributions littéraires exceptionnelles de cet auteur de 71 ans, mais aussi son engagement de plusieurs décennies à révéler, à travers ses écrits, le traumatisme profond infligé par le communisme à la nature humaine, à la société et à la culture.

Dans ses œuvres, et notamment dans son roman phare Satan tango (Tango de Satan), Krasznahorkai László utilise un style absurde et grotesque unique pour dépeindre la déliquescence apocalyptique de la société et les luttes des individus sous le régime communiste. Elles constituent un témoignage littéraire de premier plan des bouleversements historiques survenus en Europe centrale au XXe siècle.

Un témoin qui a grandi sous le communisme

Né en Hongrie en 1954 dans une famille juive de la classe moyenne, Krasznahorkai a passé toute son enfance et sa jeunesse sous le régime communiste. Ces expériences personnelles ont constitué la matière première la plus solide et la plus profonde pour son œuvre littéraire future. Contrairement à nombre d’écrivains qui ne connaissent le communisme que de manière théorique ou à travers des récits de seconde main, Krasznahorkai László a transformé son vécu, au sein d’une société hyper-contrôlée, aux ressources limitées et à l’oppression psychologique omniprésente, en une littérature d’une portée universelle. Son installation ultérieure à Berlin-Ouest et ses nombreux voyages lui ont permis de considérer cette période avec une grande objectivité, forgeant ainsi une perspective créative singulière.

Après des études de droit, il se tourne vers la langue et la littérature hongroises, ce qui lui a permis d’acquérir une compréhension unique des structures sociales, des dynamiques de pouvoir et de l’expression linguistique. Son travail de bibliothécaire dans une petite ville et d’éditeur l’expose à un large éventail de textes et d’idées, enrichissant sa culture générale et approfondissant sa compréhension de la société dans son ensemble. Son premier roman, Satantango, publié en 1985, a connu un succès immédiat. Il a ensuite été adapté au cinéma et a reçu le prix international Booker, propulsant l’écrivain sur la scène internationale.

Son déménagement à Berlin-Ouest dans les années 1980 a été déterminant pour lui. L’éloignement géographique lui offre alors une liberté intellectuelle, lui permettant de s’affranchir des contraintes systémiques et de mener une profonde réflexion sur l’histoire. Ces expériences contribuent à façonner sa démarche créative, caractérisée par une observation quasi obsessionnelle du réel, et imprègnent ses œuvres de réflexions profondes sur la condition humaine.

Satantango : une dissection littéraire du communisme

Satantango, une critique acerbe du communisme, est l’œuvre emblématique de Krasznahorkai László. L’Académie suédoise a souligné que le roman « dépeint, dans un langage très évocateur, la vie des habitants démunis des fermes collectives abandonnées de la Hongrie rurale avant la chute du communisme ». Il révèle les conséquences profondes des premières politiques communistes, telles que les expropriations forcées et la collectivisation des terres. Le roman se déroule dans des villages hongrois isolés et se concentre sur les habitants de ces fermes collectives en faillite, qui, dès 1989, étaient devenues des symboles de mauvaise gestion et de pauvreté, loin des idéaux de réforme agricole qu’elles incarnaient autrefois.

À travers le quotidien de gens ordinaires, Krasznahorkai révèle les effets profonds de l’échec systémique sur les destins individuels. Les personnages vivent dans l’attente désespérée d’un miracle, un espoir pourtant voué à l’échec dès le départ. Comme l’a si bien dit Kafka, « Si tel est le cas, j’attendrai le miracle en vain ». Ce traitement ironique de l’espoir reflète avec force l’impuissance, la souffrance psychologique et l’incertitude auxquelles sont confrontés les individus sous le communisme.

La structure narrative du roman est singulière, oscillant entre avant et arrière à la manière d’un « tango », symbolisant la stagnation et le désespoir cyclique d’une société où les promesses ne sont jamais tenues. Dans un monde sans véritable progrès, la vie des gens se déroule comme un tango sans fin, répétant des gestes futiles sans pouvoir échapper à leur destin.

Un style hypnotique et captivant

Le style littéraire de Krasznahorkai est un outil puissant pour critiquer le communisme. L’Académie suédoise a salué son approche comme s’inscrivant dans la tradition d’Europe centrale « de Kafka à Bernhard », marquée par l’absurde et le grotesque.

Krasznahorkai lui-même décrit son style « scrutant la réalité jusqu’à la folie », un réalisme extrême qui dévoile des vérités occultées par le communisme.

Il privilégie les phrases longues, rarement interrompues, que certains lecteurs qualifient d’« obsessionnelles compulsives », mais qui créent en réalité une atmosphère suffocante et oppressante, permettant au lecteur de ressentir viscéralement le poids étouffant du contrôle systémique. Sa traductrice, la poétesse Ottilie Schirtz, le qualifiait d’« écrivain hypnotique », capable d’entraîner le lecteur dans le monde qu’il évoque et de le faire résonner en lui jusqu’à ce que le récit façonne sa propre perception de l’ordre et du chaos. Cet effet hypnotique transforme la lecture en une rencontre directe avec la vie sous le communisme, où l’interaction des perspectives proches et lointaines – l’impuissance individuelle et l’échec systémique – engendre une vision politique à la fois poétique et implacable.

Perspectives interculturelles : de Li Bai au Tao Te King

La critique du communisme par Krasznahorkai László dépasse les frontières de la Hongrie ou de l’Europe de l’Est, offrant une perspective plus large et nuancée. L’Académie suédoise a souligné son intérêt pour la pensée orientale. À partir de 1991, il s’est rendu à plusieurs reprises en Chine en tant que journaliste, rédigeant des articles sur le poète Li Bai.

Son interprète chinois, Yu Zemin, l’a accompagné sur les traces de Li Bai à travers plus de dix villes. Krasznahorkai László s’est passionné pour la Chine, et plus particulièrement pour Li Bai et le Tao Te King de Lao Tseu. Qualifiant la Chine de « dernier musée humaniste du monde », il a même demandé à sa famille d’utiliser des baguettes à son retour en Hongrie, témoignant ainsi de sa profonde appréciation et de son attachement à la culture traditionnelle chinoise.

Cet intérêt pour la sagesse orientale reflète peut-être sa critique de la modernité occidentale et de ses défis politiques et sociaux. Le romantisme transcendantal de la poésie de Li Bai contraste fortement avec les personnages piégés de Satantango. Le principe du Tao Te King, « gouverner par la non-ingérence », s’oppose fondamentalement au collectivisme totalitaire du communisme, enrichissant ainsi la profondeur philosophique de son œuvre.

En 2004, il publie un roman-documentaire hybride, Catastrophe mondiale, qui aborde l’érosion de la culture traditionnelle chinoise et étend sa critique à des questions plus vastes relatives à la modernité, aux systèmes politiques et à la continuité culturelle.

Collaboration cross-média : avec Béla Tarr

Krasznahorkai László est également scénariste. Le cinéaste hongrois Béla Tarr a adapté Satantango en un film en noir et blanc de sept heures et a collaboré avec lui sur des œuvres telles que L’Homme de Londres, Le Cheval de Turin et Le Cirque qui siffle. Les longs plans-séquences de Béla Tarr transforment l’« attente » du roman en une expérience immersive, plongeant le spectateur dans un sentiment de fatigue, de stagnation et de déclin systémique. Ces projets cross-média permettent à la critique du communisme par Krasznahorkai László de toucher un public international plus large, rendant la tragédie historique et culturelle de la Hongrie profondément perceptible.

Reconnaissance et récompenses internationales

Krasznahorkai László a remporté le Prix international Booker en 2015 et a été de nouveau nominé en 2018 pour son recueil de nouvelles Le monde continue de tourner. Hu Jinlun, rédacteur en chef du Times, a souligné que le prix Nobel a récompensé à plusieurs reprises des lauréats du prix Booker, dont le lauréat coréen Han Kang l’année dernière, faisant du prix Booker un « baromètre du prix Nobel ».

Cette reconnaissance internationale a permis la traduction des œuvres de Krasznahorkai László dans plusieurs langues, permettant ainsi aux lecteurs du monde entier de découvrir ses réflexions profondes sur le communisme. Il suit les traces du regretté Imre Kertész, précédent lauréat hongrois du prix Nobel, dont l’œuvre était centrée sur l’Holocauste et tous deux ont contribué à créer un témoignage littéraire des deux plus grandes catastrophes totalitaires du XXe siècle.

Portée contemporaine et valeur universelle

Le prix de Krasznahorkai récompense non seulement son œuvre littéraire, mais aussi son importance historique et sociale. Ses écrits constituent un témoignage littéraire inestimable des transformations politiques et sociales de l’Europe de l’Est au XXe siècle, illustrant le rôle de la littérature comme témoin et gardienne de l’humanité.

Loin de se contenter de slogans politiques simplistes, Krasznahorkai László préfère illustrer « comment les systèmes pénètrent l’esprit humain » - à travers la psychologie collective, l’érosion morale, le vide linguistique et l’attente addictive de miracles - révélant ainsi l’impact profond du communisme sur l’humanité et la société. Cette profondeur philosophique et humaniste confère à ses œuvres une résonance universelle.

Dans le monde actuel, où persistent des formes d’autoritarisme, Krasznahorkai nous rappelle que l’art porte non seulement une valeur esthétique, mais aussi la responsabilité de préserver la liberté, la dignité et l’humanité. À travers sa littérature, les abstractions politiques se transforment en expériences tangibles du temps, de l’espace et du langage, permettant aux lecteurs de percevoir comment l’autoritarisme érode l’espoir et la capacité d’agir au quotidien.

Le pouvoir éternel de l’art de percer les ténèbres

En résumé, Krasznahorkai László, grâce à son talent littéraire unique, sa perspicacité historique et sa compassion pour le destin humain, a contribué à écrire un chapitre durable de la littérature mondiale. Il dissèque les traumatismes profonds du communisme, révélant ses effets à long terme sur les individus et la société. Des habitants des fermes collectives abandonnées dans Satantango à ses préoccupations face à la disparition de la culture traditionnelle chinoise, de sa fascination pour la poésie de Li Bai à son engagement envers le Tao Te King, Krasznahorkai László explore sans cesse comment la dignité humaine survit sous l’oppression totalitaire et comment la civilisation perdure au milieu de la modernité.

Ses œuvres sont à la fois un témoignage historique et un vibrant plaidoyer pour la liberté, la dignité et l’espoir, démontrant le pouvoir de l’art à percer les ténèbres et à transmettre la vérité. Comme l’a souligné l’Académie suédoise, Krasznahorkai László, dans des « atmosphères apocalyptiques empreintes de terreur », à travers ses « créations profondément captivantes et visionnaires », illustre véritablement le pouvoir intemporel de l’art.

Rédacteur Yasmine Dif

Source : Krasznahorkai László Wins 2025 Nobel, Exposes Communism’s Human Cost

Soutenez notre média par un don ! Dès 1€ via Paypal ou carte bancaire.