Les philosophes des Lumières influencèrent les conceptions et le raisonnement de nombreux Français dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Ils contribuèrent à une perte de religion et de foi en Dieu. Ce furent des causes essentielles menant à la fin de l'Ancien Régime et à l'embrasement de la Révolution française.

Un changement dans la perception des valeurs et des priorités humaines

Dans le siècle précédent, le XVIIe, les hommes et les femmes avaient encore une forte éducation religieuse chrétienne, pour la plupart, et se défiaient de tout ce qui était de l'ordre des passions, des singularités, des fantaisies individuelles. « Le même idéal inspire tout le siècle », écrivait l'historien Pierre Gaxotte dans son livre La Révolution française.

Le peuple avait le goût de la hiérarchie et de la discipline, de la stabilité, des vérités permanentes. De façon générale, l'homme avait plutôt l'esprit droit et le sens des responsabilités. On admirait Louis XIV qui incarnait ces valeurs immuables et universelles.

Ce qui se joua au XVIIIe siècle, ce fut le renversement des idéaux qui avaient illuminé le siècle précédent. « Émeutes et massacres n'en seront que la traduction éclatante et sanglante. Quand ils auront lieu, le véritable mal sera depuis longtemps accompli », soulignait Pierre Gaxotte.

A partir du milieu du XVIIIe siècle, les écrits des Lumières révisèrent toutes les certitudes, et ce bouillonnement d'idées alla vers une radicalité croissante. La France était l'une des nations les plus littéraires d'Europe. Les gens de lettres, dans cette période dite « des Lumières », prirent une place importante et particulière dans la société et l'opinion publique.

Les écrivains des Lumières à l'œuvre sur le chemin d'une révolution

Bien qu'ils ne s'occupaient pas concrètement d'affaires politiques et s'en tenaient éloignés, les écrivains de cette époque ne pouvaient s'empêcher de commenter et discourir sur le fonctionnement du gouvernement, sur l'autorité, sur les différentes formes de sociétés, sur les droits des citoyens, etc. « Cette sorte de politique abstraite et littéraire était répandue à doses inégales dans toutes les œuvres de ce temps-là, et il n'y en a aucune, depuis le lourd traité jusqu'à la chanson, qui n'en contienne un peu », écrivait Alexis de Tocqueville dans son essai L'Ancien Régime et la Révolution.

Quant aux diverses idées politiques exprimées dans la production littéraire des Lumières, elles venaient quasiment d'une même source, d'un même idéal : la plupart de ces écrivains pensaient qu'il suffisait de substituer des règles simples, élémentaires, raisonnables et naturelles, aux systèmes traditionnels et compliqués qui régissaient la société. « En y regardant bien, l'on verra que ce qu'on pourrait appeler la philosophie politique du dix-huitième siècle consiste à proprement parler dans cette seule notion-là », soulignait Alexis de Tocqueville.

Comment des hommes de lettres, pour beaucoup sans richesses ou responsabilités, purent-ils exercer autant d'influence sur les esprits? Sans doute les inégalités sociales y contribuèrent-elles. L'aristocratie du milieu du XVIIIe siècle maintenait encore beaucoup de privilèges. Le peuple du tiers état en ressentait de plus en plus le poids, et de moins en moins la raison. Bien des esprits se tournaient alors vers des idées plus égalitaires.

Les écrivains adhéraient à diverses théories politiques attrayantes et aucune expérience du monde des affaires ne venait tempérer leur idéal. Une partie du peuple français les suivit car il était resté depuis trop longtemps éloigné de sa participation au gouvernement, soit par l'intermédiaire des États généraux ou soit par l'administration locale, dans les assemblées de province.

Le pouvoir de l'opinion et l'autorité

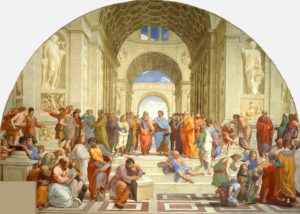

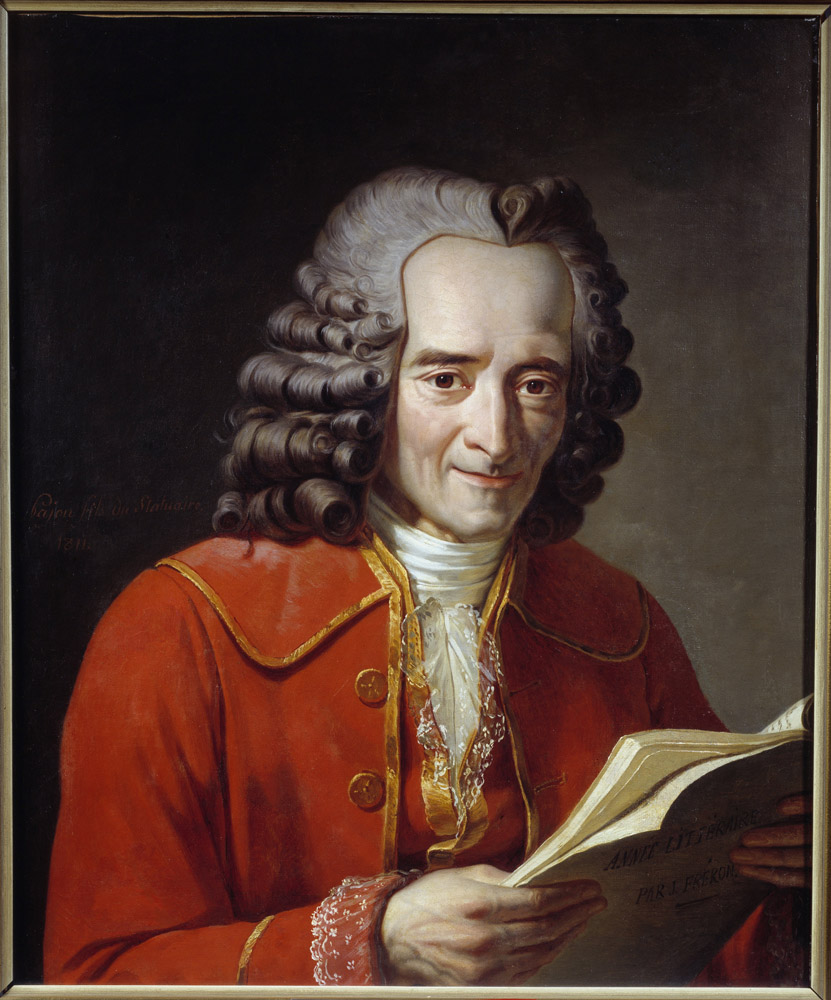

L'aristocratie, quand elle était encore puissante, avait dirigé les idées et les opinions et donné le ton aux écrivains. Cependant elle s'était affaiblie vers 1750, et les écrivains des Lumières, qui se retrouvaient de manière informelle dans le « parti philosophique », prirent en main la direction de l'opinion. Le parti philosophique regroupait des philosophes, des encyclopédistes et des gens de lettres remettant en question la religion et la monarchie absolue. Des personnages tels que Voltaire, Diderot, Helvétius, Condorcet, y participèrent.

Jean-Jacques Rousseau fut aussi associé aux philosophes des Lumières. Il fut d'abord proche de Diderot et participa à l'Encyclopédie, en rédigeant des articles. Cependant, il se distingua, puis s'éloigna du parti philosophique à cause d'opinions divergentes. Il défendait une religion naturelle et sentimentale, ce qui contrariait les philosophes plus anticléricaux et matérialistes. Il croyait en un Dieu créateur et en l'immortalité de l'âme.

L'influence de Rousseau sur la Révolution française fut importante. Il affirmait que la souveraineté appartenait au peuple et ne pouvait être aliénée, ce qui inspira le principe de nation, source de toute légitimité. Sa critique de l'inégalité sociale contribua aussi aux revendications égalitaires du peuple.

En parallèle de la « société réelle », diverse et complexe, assez inégalitaire mais respectueuse de tous les hommes, des traditions et surtout du divin, « se bâtissait ainsi peu à peu une société imaginaire, dans laquelle tout paraissait simple et coordonné, uniforme, équitable et conforme à la raison », écrivit Tocqueville.

La perte de foi et de religion, une cause essentielle de la Révolution française

Depuis l'émergence du protestantisme au XVIe siècle, qui avait fait sortir du catholicisme des millions de catholiques, le même esprit de contestation avait poussé des chrétiens jusqu'à l'athéisme. Au XVIIIe siècle, le christianisme avait perdu en Europe une partie de sa puissance. Dans la plupart des pays, il était plus délaissé par certains que combattu. L'irréligion ne pénétrait pas encore au sein des classes moyennes et du peuple, mais elle se répandait dans la haute société.

En France dans le passé, au nom de la religion catholique, on attaqua des religions considérées comme hérétiques telles que le catharisme. Mais là, le motif était différent : on voulait éliminer la religion et on travailla « à ôter des âmes la foi qui les avait remplies et on les laissa vides », comme l'écrivait Tocqueville. Parmi les lettrés des Lumières, Voltaire fut l'un des plus virulents contre la religion catholique, il voulait ardemment la détruire et ne s'en cachait pas. Pourquoi les écrivains français des Lumières s'en prirent-ils si violemment à la foi chrétienne ?

L'Église catholique était pourtant devenue plus tolérante qu'elle ne l'avait été jusque-là, ou qu'elle ne l'était dans d'autres pays. Selon Tocqueville, l'Église gênait les lettrés des Lumières car elle faisait obstacle à la révolution qui se préparait. Elle s'appuyait sur la tradition : ils avaient du mépris pour les institutions du passé. Elle reconnaissait une autorité supérieure à la raison individuelle : ils n'en appelaient qu'à cette même raison. Elle se fondait sur une hiérarchie : ils tendaient à la confusion des rôles.

Les poursuites judiciaires que l'Église entama envers certains écrits de Voltaire et envers l'Encyclopédie de Diderot, et les censures temporaires qui en découlèrent, leur firent de la publicité plutôt que d'en limiter la propagation. La philosophie des Lumières s'était propagée dans toute l'Europe mais ce n'est qu'en France qu'elle eut cet impact et cette influence sur les esprits et qu'elle contribua à une révolution intense, acharnée.

Alexis de Tocqueville affirmait que « dans la Révolution française, les lois religieuses ayant été abolies en même temps que les lois civiles étaient renversées, l'esprit humain perdit entièrement son assiette ; il ne sut plus à quoi se retenir ni où s'arrêter, et l'on vit apparaître des révolutionnaires d'une espèce inconnue, qui portèrent l'audace jusqu'à la folie, qu'aucune nouveauté ne put surprendre, aucun scrupule ralentir, et qui n'hésitèrent jamais devant l'exécution d'aucun dessein ».

Un despotisme administratif, économique et « éclairé »

Au milieu du XVIIIe siècle, apparurent aussi des écrivains qui traitaient spécialement d'économie et d'administration publique. L'un d'eux, François Quesnay, fonda l'école des Physiocrates. Moins connus que les écrivains philosophes, il furent cependant bien plus concrets dans leur idéal d'une société juste. Toutes les institutions que la Révolution allait abolir, avaient été l'objet de leurs attaques. Celles qu'on considéra comme des œuvres de la Révolution avaient déjà été annoncées et préconisées par eux.

Dans leurs livres, le tempérament révolutionnaire et démocratique était déjà là. Il y avait la haine de certains privilèges, la méfiance envers la diversité, l'adoration de l'égalité. Il n'y avait plus à leurs yeux de droits privés, seulement l'utilité publique devait compter. Ils conçurent les réformes sociales et administratives que la Révolution entreprit de mettre en œuvre.

Ils étaient favorables au libre échange des denrées dans le commerce et dans l'industrie. Quant aux libertés politiques et aux contre-pouvoirs, ils n'y prêtaient pas attention. Contre l'abus de pouvoir, ils proposaient négligemment l'éducation publique, car « le despotisme est impossible si la nation est éclairée », assurait Quesnay avec désinvolture.

Cette école des Physiocrates n'était pas contre le pouvoir royal absolu, qui avait le grand avantage d'être encore une autorité puissante et incontestée. Cependant, ils voulaient le convertir à leur système économique et social. Cet immense pouvoir gouvernemental qu'ils imaginaient ne venait ni du divin, ni de la tradition, « il est impersonnel : il ne s'appelle plus le roi, mais l'Etat ; il n'est pas l'héritage d'une famille ; il est le produit et le représentant de tous, et doit faire plier le droit de chacun sous la volonté de tous », résumait Alexis de Tocqueville.

Émergeant de toutes ces causes profondes, la Révolution française fut principalement initiée par la bourgeoisie représentée majoritairement dans le tiers état, lors de l'assemblée des États généraux convoqués par Louis XVI en 1789. Cette classe sociale était économiquement la plus puissante et elle aspira à obtenir une plus forte représentation politique. Une partie de la noblesse libérale, influencée par les philosophes des Lumières, soutint aussi les réformes initiales. Le peuple parisien, particulièrement les sans-culottes (artisans, commerçants, ouvriers), devint un acteur majeur avec la prise de la Bastille et les journées révolutionnaires qui suivirent, poussant la Révolution vers des positions beaucoup plus radicales.

Alexis de Tocqueville, dans son livre L'Ancien Régime et la Révolution, invitait ses lecteurs à lire le Code de la nature d'Étienne-Gabriel Morelly, paru en 1755. On peut y retrouver des théories politiques qui avaient effrayé la France en ce temps-là : « la communauté de biens, le droit au travail, l'égalité absolue, l'uniformité en toutes choses, la régularité mécanique dans tous les mouvements des individus, la tyrannie réglementaire et l'absorption complète de la personnalité des citoyens dans le corps social ».

Voici un exemple de noirceur écrit dans ce livre : « A cinq ans tous les enfants seront enlevés à leur famille et élevés en commun, aux frais de l'Etat, d'une façon uniforme ». N'était-ce pas déjà en ce temps-là, au milieu du XVIIIe siècle, le projet terrifiant d'une dictature totalitaire communiste, qui avait germé dans l'esprit d'un écrivain?

Cliquez ici pour lire l’article N°1

Soutenez notre média par un don ! Dès 1€ via Paypal ou carte bancaire.