De la « marque de la bête » de l’Apocalypse à l’identité blockchain et à la détection des deepfakes, la quête de vérification de l’humanité devient une nouvelle épreuve pour l’âme : une crise pour l’authenticité humaine.

Prophétie et l’épreuve de l’identité

Ces dix dernières années, les visages sont devenus des témoins peu fiables. Les excuses d’un homme politique circulent en ligne avant même qu’il ne les prononce. Le visage d’une célébrité apparaît dans des vidéos qu’elle n’a jamais tournées. Quand même sa propre image peut être fabriquée, l’idée d’une identité authentique commence à vaciller.

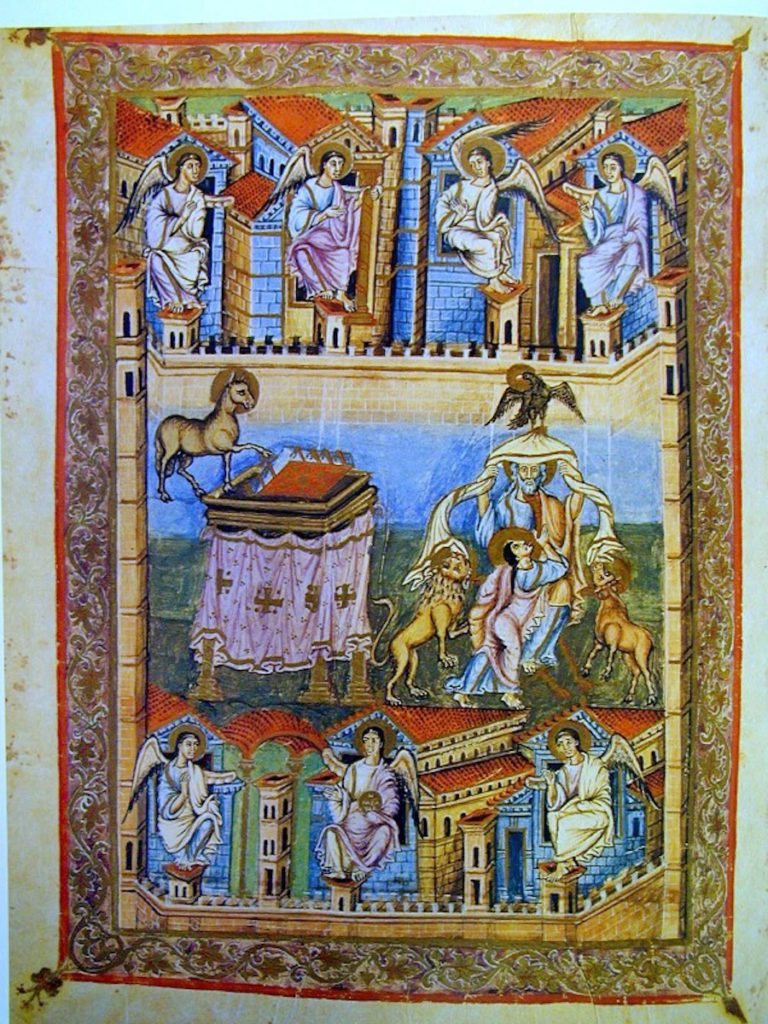

Il y a deux millénaires, un exilé de Patmos, une petite île grecque de l’archipel du Dodécanèse, dans la mer Égée, a décrit une vision où chaque personne portait une marque sur la main ou le front, déterminant qui pouvait « acheter ou vendre ». Que l’on interprète ce passage de l’Apocalypse comme une réflexion théologique, une allégorie ou une réflexion politique antique, son imagerie résonne aujourd’hui d’une étrange évidence. L’identité est redevenue le vecteur du pouvoir.

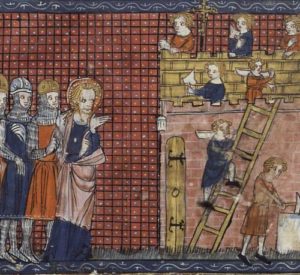

Le combat actuel ne porte plus sur les croyances, mais sur la vérification. Le même instinct qui a jadis donné naissance aux bagues sigillaires et aux sceaux royaux anime aujourd’hui les scanners biométriques et les portefeuilles cryptographiques. L’humanité recherche toujours une marque, une preuve fiable permettant de distinguer le vrai du faux.

La logique du marquage : confiance, autorisation, exclusion

Des sceaux de cire de l’Antiquité à la bande magnétique, chaque civilisation a conçu son propre système de notoriété. La marque a toujours eu une double fonction : elle confère l’appartenance tout en excluant ceux qui n’en possèdent pas.

Les versions modernes se multiplient. La norme DID v1.0 du W3C permet à chacun de créer une identité cryptographique indépendante de tout gouvernement ou entreprise. Son pendant, le modèle de données VCM 2.0, définit comment la preuve de l’éducation, de l’âge ou de la citoyenneté peut circuler sur les réseaux sans exposer de données privées. Le règlement eIDAS 2.0 de l’Union européenne rendra bientôt ces justificatifs obligatoires pour l’accès aux services publics. Ce sont les nouveaux sceaux du monde numérique.

Pourtant, la confiance est un pacte fragile. Les technologies mêmes conçues pour la protéger sont rongées par leur reflet : les médias synthétiques capables de contrefaire presque n’importe quoi. Quand la marque elle-même peut être falsifiée, que reste-t-il de la confiance ? Quand signatures, visages et voix sont reproductibles à grande échelle, la marque ne témoigne plus de la vérité, elle l’imite. De cet effondrement émerge un nouveau spectre : le deepfake.

Deepfakes, âmes synthétiques et l’authenticité humaine

En 2024, la Commission fédérale du commerce américaine (FTC) a lancé une enquête sur l’usurpation d’identité facilitée par l’IA après que des escrocs ont utilisé des voix clonées pour escroquer des familles. Des chercheurs du National Institute of Standards and Technology (NIST) ont averti que le contenu synthétique était devenu si convaincant que les outils de détection ne seraient « jamais parfaits ». La coalition à l’origine de la norme C2PA travaille désormais à intégrer des « identifiants de contenu » cryptographiques dans chaque photo et vidéo, afin que les futurs logiciels puissent vérifier leur intégrité.

Ces efforts semblent purement techniques, mais l’angoisse qui les sous-tend est d’ordre spirituel : si tout ce qui est visible peut être falsifié, que reste-t-il à croire ? Le philosophe Jean Baudrillard affirmait que la vie moderne avait substitué la simulation à la réalité. L’IA industrialise ce processus. Un prophète du numérique pourrait dire que l’ère du deepfake est celle où l’image finit par s’auto-vénérer.

La réaction était prévisible. Face à l’imitation infinie, les institutions recherchent des formes d’authentification plus robustes. Ainsi, la quête de la fiabilité se déplace de l’œil vers l’algorithme. Pour restaurer la confiance, nous nous tournons vers la machine pour nous rassurer : sous la forme de l’identification numérique.

L’identité numérique et l’ultime frontière de la vérification

Gouvernements et entreprises rivalisent désormais d’ingéniosité pour concevoir des systèmes capables de prouver votre identité. La norme ISO/IEC 18013-5 définit le permis de conduire mobile qui remplacera à terme la carte physique. Elle permet à un agent de vérifier une pièce d’identité sans accéder aux données sous-jacentes. Le portefeuille d’identité numérique européen promet une simplicité d’utilisation similaire. Aux États-Unis, le paiement sans contact d’Amazon et la carte biométrique de Mastercard font du corps lui-même une clé de transaction.

Même les cercles de cryptomonnaies, fondés sur l’idéal d’anonymat, s’y sont convertis. Le projet Worldcoin attribue à chaque participant une « identité mondiale » cryptographique liée à une numérisation de l’iris, présentée comme une preuve d’identité. Ce concept est défendu par des livres blancs et contesté avec la même vigueur par les autorités de protection de la vie privée. Vitalik Buterin, l’un des créateurs d’Ethereum, a averti qu’aucune technologie ne peut garantir l’identité sans risquer la surveillance.

Le schéma est indéniable : à mesure que les médias synthétiques se multiplient, les systèmes de vérification se multiplient également. Chacun promet de distinguer l’humain de l’imitation, et pourtant, chacun nous entraîne toujours plus profondément dans les rouages du contrôle. La logique de la prophétie se répète : commerce et identité fusionnés en un seul jeton. Mais derrière chaque numérisation et chaque registre se cache la même soif ancestrale : savoir qui a véritablement sa place.

Résistance spirituelle : préserver son intégrité

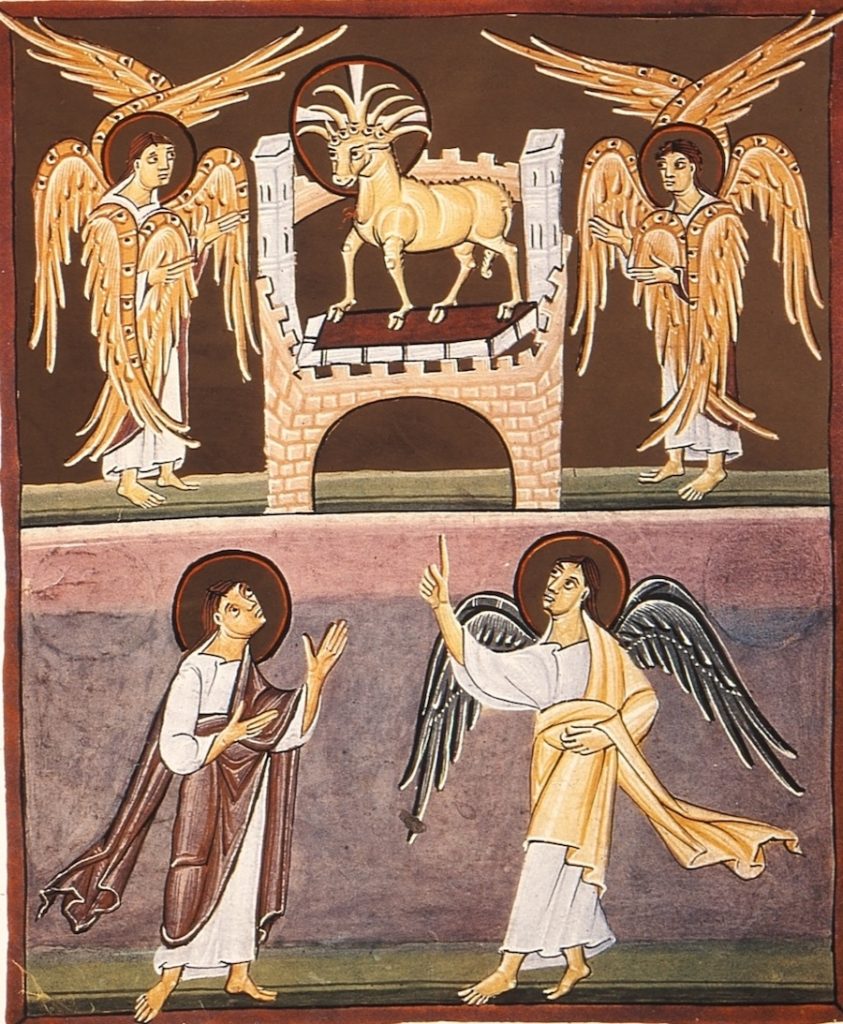

La même vision de Patmos qui annonçait une marque universelle décrivait aussi un autre signe : les noms des fidèles inscrits, non sur la peau, mais dans le « livre de vie ». Le contraste est éloquent. L’une est imposée, l’autre est choisie.

À l’ère de la sécularisation, cette distinction perdure sous la forme de la différence entre authentification et intégrité. Aucun algorithme ne peut garantir cette dernière. Une identité vérifiée peut toujours mentir. Une identité pseudonyme peut toujours dire la vérité. Le nouvel ordre numérique : traçabilité des contenus par l’IA, commerce biométrique, portefeuilles numériques gouvernementaux, est certes nécessaire, mais il n’est pas salvateur. Il sécurise la transaction, non l’âme.

La question n’est donc pas de savoir si la marque viendra ; elle est déjà là, à travers mille petites acceptations. La véritable question est de savoir ce qui demeure intact en nous. Quand chaque visage doit être scanné, chaque parole signée et chaque mouvement enregistré, l’authenticité devient un acte de rébellion silencieuse – un refus de laisser la vérification se substituer au caractère.

La vision antique des bêtes et des marques ne prédisait ni le silicium ni la blockchain, mais elle comprenait la tentation de troquer le mystère contre la preuve. La prophétie perdure car elle exprime cette crainte : celle qu’en rendant l’identité parfaitement connaissable, nous ne nous rendions nous-mêmes inconnaissables.

Le choix entre être connu et être authentique

Dans les instituts de recherche et les organismes de réglementation, la lutte pour l’authenticité se poursuit. La loi européenne sur l’IA exige que les images et les voix de synthèse soient clairement étiquetées. Le décret américain sur l’intelligence artificielle impose le tatouage numérique. Le rapport NIST AI 100-4 recense les faiblesses de chaque système de détection. Chaque mesure resserre son emprise sur le monde visible, mais aucune ne peut garantir ce que le livre de l’Apocalypse appelait « l’esprit de vérité ».

Peut-être la marque de la bête n’a-t-elle jamais été la prédiction d’une puce ou d’un code, mais un avertissement contre les compromis que nous faisons lorsque la peur éclipse la foi, en autrui, en la possibilité de l’honnêteté, en l’humanité elle-même. Les outils de vérification deviendront toujours plus complexes. La question de l’authenticité restera irrésolue. En fin de compte, le choix entre être connu et être authentique pourrait bien être le plus ancien de tous.

L’Apocalypse et le langage des signes

Au chapitre 13 de l’Apocalypse, Jean décrit une puissance qui contraint « tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves », à recevoir une marque sur la main ou le front, afin que nul ne puisse acheter ni vendre sans elle. Pendant des siècles, les théologiens ont débattu de la signification littérale ou symbolique de cette marque : sceau d’allégeance, épreuve de foi, métaphore du compromis moral.

À la lumière des technologies du XXIe siècle, ce passage se révèle être une cartographie de nos angoisses. La marque régit le commerce (« acheter ou vendre »), l’identité (« sur la main ou le front ») et la fidélité (« le nom ou le numéro »). Les systèmes d’identité modernes reprennent ce même triptyque. Une authentification biométrique ou cryptographique donne accès au commerce, associe une vérification à l’identité physique et lie l’individu à une autorité émettrice. Le parallèle ne relève pas tant de la prophétie accomplie que de la récurrence d’un schéma : chaque fois que l’humanité bâtit des systèmes de confiance absolus, elle risque de confondre vérification et vertu.

La vision autoréalisatrice

Les écrits apocalyptiques fonctionnent souvent comme une boucle de rétroaction morale plutôt que comme une prédiction. On lit un avertissement, on conçoit des institutions pour le prévenir et, ce faisant, on reproduit la structure qu’il décrit. La « marque » de l’Apocalypse peut ainsi être perçue comme un avertissement sur la psychologie de la peur – comment le désir de certitude engendre le contrôle même qu’il redoute.

En ce sens, la course actuelle vers l’identification universelle – portefeuilles blockchain, terminaux de paiement biométriques, protocoles de vérification d’identité – fonctionne comme une révélation autoréalisatrice. Nous créons la marque pour échapper à la tromperie ; la marque devient l’instrument de la conformité.

Humains, non-humains et le registre de l’être

La frontière la plus surprenante est la tentative de distinguer les acteurs humains des acteurs non humains dans un monde saturé d’intelligence artificielle. Les blockchains promettent des registres incorruptibles ; les banques centrales expérimentent des monnaies numériques dont les transactions sont traçables et contrôlables. Pour participer à de tels systèmes, chaque entité doit posséder une signature cryptographique unique – une sorte de baptême par hachage.

Dans le meilleur des cas, cela pourrait protéger la dignité : les systèmes de vérification d’identité pourraient empêcher les robots de manipuler les élections ou l’économie. Dans un scénario plus sombre, cela pourrait diviser l’humanité entre personnes vérifiées et non vérifiées, citoyens et fantômes. Si chaque acte économique exige une attestation liée à l’identité physique, alors la personnalité juridique devient une autorisation, et non un principe.

L’imagerie de l’Apocalypse se révèle une fois de plus instructive. Son « livre de vie » consigne les noms de ceux qui restent fidèles ; sa « marque » identifie ceux qui se conforment. Entre ces deux registres se situe tout le débat moderne sur les données, la vie privée et le libre arbitre. La question n’est plus théologique, mais existentielle : qui inscrit nos noms aujourd’hui, et sur quel registre ?

La résonance prophétique

À travers l’histoire, la littérature apocalyptique a moins servi à annoncer la fin des temps qu’à exposer la logique du pouvoir. La bête de l’Apocalypse symbolise un empire qui exige l’adoration. Les algorithmes actuels ne demandent que des données, mais parviennent à un niveau de soumission similaire. Chaque analyse, chaque jeton, chaque transaction vérifiée apporte efficacité et dépendance.

Métaphoriquement, la prophétie ne se réalise pas ; elle se rejoue. La vision d’un monde où chaque transaction est marquée, chaque participant catalogué, chaque dissidence coûteuse, relève moins de la prescience divine que du reflet des desseins humains.

Le paradoxe de la preuve

Les adeptes de la blockchain qualifient leur invention de « sans confiance » car elle élimine le besoin de faire confiance aux intermédiaires. Or, c’est précisément le paradoxe que dénonce le texte ancien : une société qui ne se fie qu’à ce qu’elle peut prouver mathématiquement finit par vénérer sa propre preuve. La marque cesse d’être un symbole de corruption et devient un symbole de dépendance – la croyance que l’identité doit être certifiée pour être réelle.

Le défi de ce siècle est de concevoir des technologies qui vérifient sans asservir, qui enregistrent sans marquer. L’imagerie de l’Apocalypse perdure car elle interroge sans cesse la possibilité de coexister entre connaissance et mystère, entre registre et grâce.

Rédacteur Charlotte Clémence

Source : The Mark in the Machine: Deepfakes, AI, and the Crisis of Human Authenticity

Soutenez notre média par un don ! Dès 1€ via Paypal ou carte bancaire.