Son histoire et certaines œuvres témoignent de la nécessité de garder de belles valeurs

Ce magnifique édifice construit lors de l’exposition universelle de 1900 a connu plusieurs vies, plusieurs métamorphoses jusqu’à qu’il soit classé monument historique.Dans cet article nous évoquerons dans un premier temps brièvement son histoire et quelques chefs d’œuvres du musée d’Orsay qui soit témoignent de la décadence engendrée par la perte de certaines valeurs soit de la dévotion de certains personnages qui ont marqué l’histoire, notre culture.

Ces chefs d’œuvres sont principalement des statues émouvantes par leur grâce, leur beauté et ce dû aux sculpteurs talentueux qui les ont représentées.

Le musée d’Orsay dispose d’une situation géographique idéale. Le musée se situe en plein cœur de Paris, sur la rive gauche de la Seine. Il longe le fleuve et fait face au jardin des Tuileries se trouvant de l’autre côté de la rive.

Un musée avec une histoire peu commune

Le site a connu de nombreuses vies avant d’être un musée, il fut d’abord juste une campagne puis l’hôtel particulier, de Marguerite de Valois dite « La reine Margot » épouse d’Henri IV, avec son parc de seize hectare puis il fut vendu par lot à sa mort, ce qui permit la construction de nombreux hôtels particuliers. Sur ce site s’érigea par la suite la caserne de la cavalerie et le Palais d’Orsay. Ce dernier a abrité le Conseil d’État et la Cour des comptes.

Le Palais prit tristement fin avec la Commune de Paris dans la nuit du 23 au 24 mai 1871. Du palais il ne resta que les murs calcinés témoignant d’une triste page de notre histoire. Ce palais pourrait d’ailleurs être comparé à la mythique légende du phénix. Des cendres du Palais naquit un jardin atypique, comme quoi, de toute chose négative peut émerger du positif.

Marie-Laure Crosnier-Leconte, Responsable de la documentation en architecture du Musée d’Orsay en 1989 dira à ce sujet que c’est : « Ce qui a permis de créer un extraordinaire jardin à l’intérieur de Paris où poussait une végétation absolument fabuleuse, même exotique, parce que toutes les graines des serres des hôtels particuliers voisins étaient récupérés dans la Cour et il poussait une végétation, paraît-il, tout à fait fabuleuse. Je crois qu’on avait dénombré jusqu’à 130 espèces rares ».

L’histoire du musée d’Orsay ne s’arrêta pas là. Elle est assez incroyable, pleine de rebondissements : du palais, au jardin, à la gare d’Orsay avant de devenir le musée que nous connaissons aujourd’hui. À la place du Palais d’Orsay, une gare terminus plus centrale que la gare d’Austerlitz trop excentrée fut prévue. Un magnifique édifice moderne s’érigea lors de l’exposition universelle de 1900. Cette gare fut à la hauteur de l’ancien quartier aristocratique où elle avait été implantée mais ses quais s’avérèrent dès 1939 trop courts pour assurer pleinement sa fonction suite à l’électrification des lignes de chemin de fer et à l’allongement des trains. Elle fut alors juste relayée aux trains de banlieue, dès lors un nouveau projet se profilait.

Avec la création du musée d’Orsay, la gare d’Austerlitz allait à nouveau assurer les liaisons grandes lignes. Alors, la gare d’Orsay prit une toute nouvelle orientation en 1977. Elle fut destinée à devenir un grand musée du XXesiècle. Le bâtiment fut classé monument historique en 1978 et le musée d’Orsay ouvrit ses portes au grand public le 09 décembre 1986, en présentant l’art des quelques décennies qui se sont écoulées entre 1848 et 1914. Le musée d’Orsay est actuellement célèbre à l’échelle mondiale.

Les horloges du musée, mémoires de l’époque ferroviaire

Les horloges, et leur rapport au temps, symbolisent le temps qui passe. Elles sont les vestiges du musée d’Orsay et elles sont toujours en service : comme un témoignage de la précision technique du début du XXe siècle.

L’horloge extérieure, qui trône côté Seine, rappelle le temps ferroviaire qui a structuré la société moderne. Cette immense horloge transversale, visible de l’intérieur comme de l’extérieur, est composée d’un imposant cadran de verre qui offre un jeu de lumière visible depuis la galerie supérieure située au cinquième étage, à l’intérieur du musée. Son cadran est souvent utilisé comme point de vue pour les visiteurs, ils peuvent observer à travers Paris, avec une vue sur le Louvre, les Tuileries et au fond le Sacré-Cœur.

L’horloge à l’intérieur du musée, plus petite, impressionne par sa présence visuelle. Elle est une œuvre d’art en soi avec sa grande richesse ornementale. Elle indiquait l’heure aux voyageurs, elle continue pour les visiteurs et donne un cadre temporel dans un lieu tourné vers l’histoire. Elle symbolise le temps qui passe, ce qui fait écho à la mission d’un musée. Elle forme un élément central et emblématique du bâtiment.

De nombreuses œuvres témoignent de notre histoire, de notre culture

Ce musée propose au grand public de nombreuses œuvres qui témoignent de notre histoire, de notre culture. Les statues sont pour la plupart au rez-de-chaussée, nous pouvons y voir entre autre, les plâtres des torchères de l’Opéra Garnier, des statues plus orientées sur la dévotion montrant l’intérêt qu’y portaient les artistes du XIXe, avec Pénélope de Jules Cavelier, la Vierge au Lys d’Eugène Delaplanche, Saint Michel terrassant le dragon d’Emmanuel Frémiet ou les statues de Jeanne d’Arc et de Tarcisius restant ferme dans leur foi jusqu’au prix de leur vie mais aussi des œuvres conçues comme une mise en garde, l’accent est mis sur la perte des valeurs qui engendrerait la chute de la civilisation, de la société.

Les torchères

Dès l’entrée du musée, dans le hall central, le visiteur est accueilli par ces belles torchères datant du XIXe siècle, plus précisément de 1873 : une période où l’art décoratif et l’architecture prenaient une place importante, notamment dans les gares, les palais et les hôtels particuliers. Ces candélabres sont des œuvres décoratives spectaculaires de 260 cm de haut. Elles étaient fonctionnelles car elles servaient d’éclairage avant que l’électricité ne soit généralisée.

Torchère au tambourin et Torchère à la couronnesont toutes deux réalisées par Albert-Ernest Carrier-Belleuses sur la demande de l’architecte Garnier pour le nouvel Opéra. Ces modèles en plâtre furent conçus pour l’Opéra de Paris autrement dit le futur Opéra Garnier. Les torchères de l’Opéra Garnier sont représentées en bronze grâce à l’orfèvre Christofle qui les réalise en galvanoplastie, cette technique permet de faire déposer dans un moule une fine épaisseur de métal. Ces torchères de l’Opéra Garnier ornent le grand escalier d’honneur.

Albert-Ernest Carrier-Belleuses a d’ailleurs fait travailler le jeune Rodin sur plusieurs de ses chantiers. Quelques-unes des œuvres de Auguste Rodin se trouvent au musée d’Orsay comme entre autres Le Baiser, Ève, L’Âge d’airain, La Porte de l’Enfer…

La Porte de l’Enfer

La Porte de l’Enfer est une œuvre incontournable du musée d’Orsay, aussi fascinante par sa taille, six mètres de haut et quatre mètres de large, que par sa richesse symbolique. Elle a été commandée en 1880 par l’État pour orner la façade d’un futur musée des arts décoratifs qui ne verra finalement pas le jour. Cette sculpture en plâtre devait être un « modèle d’une porte décorative ornée de reliefs illustrant la Divine Comédie de Dante ». Rodin sculpta des groupes de figures principalement inspiré de L’Enfer, premier livre de la Divine Comédie, puis il trouva une autre source d’inspiration dans Les fleurs du malde Charles Baudelaire. Sa version en bronze se trouve au musée Rodin.

Ce grand portail monumental nous ramène aux passions humaines et à la souffrance qui en émanent. Rodin crée des scènes tragiques, certaines pourraient-être qualifiées de cauchemardesques, presque vivantes, pour celui qui les regarde.

Certaines de ces figures deviendront des œuvres autonomes célèbres comme Le Penseur, au sommet de la porte et Le Baiser, celui de Paolo et Francescareprésentant l’adultère dans La Divine comédie de Dante. Francesca trahit son mari en embrassant Paolo et les deux amants furent tués par le mari et condamnés à errer dans les Enfers.

Le Baiser fut retiré par le sculpteur de la porte, son aspect trop sensuel ne pouvait selon-lui représenter le tourment de l’Enfer. Il en fit une version agrandie pour l’État français en 1898. Les Trois Ombres, au sommet, pointant vers le bas, incarnent la damnation. Chaque figure représente une souffrance, une tension intérieure de l’homme le menant à sa perte.

Certaines passions représentées par Auguste Rodin nous emmènent vers le désespoir…

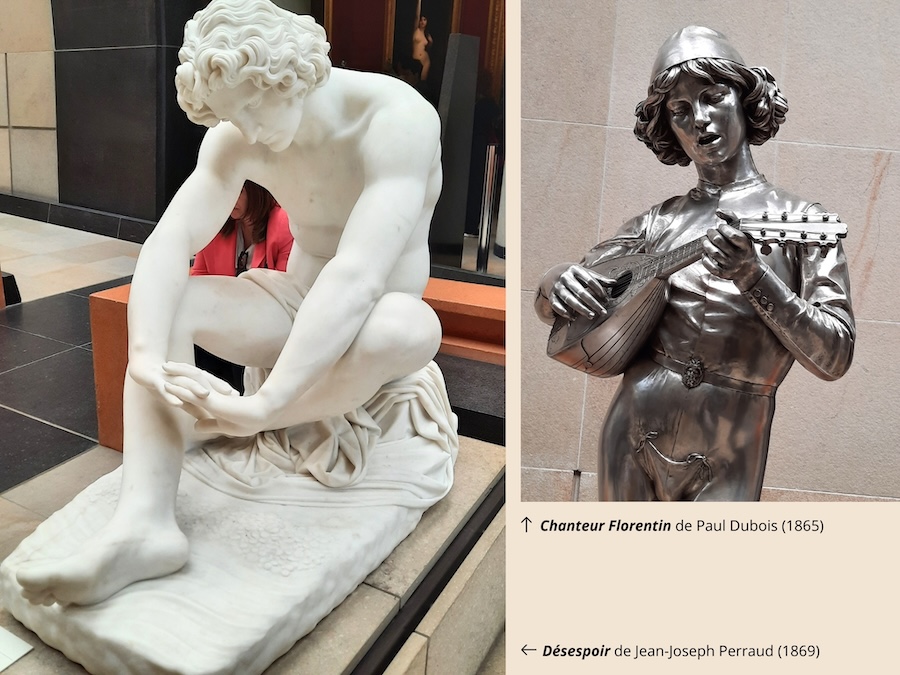

Désespoir

Par cette œuvre, le sculpteur Jean-Joseph Perraud, représente le chagrin d’amour, le modèle en plâtre exposé au salon de 1861 était accompagné d’un vers de Pétrarque affligé par la perte de sa bien-aimée : Hélas rien ne dure en ce monde que la douleur.

Le titre témoigne de l’état de profonde tristesse venant de la perte totale d’espoir de ce beau jeune homme que la nature a pourtant gâté. Cette sensation de vide dans la représentation de son regard tout en n’ayant pas les traits trop marqués semble témoigner une certaine pudeur, retenue devant la manifestation d’un sentiment si sombre. L’artiste représente le désespoir avec une certaine pudeur, sans néanmoins nous attrister. Les mots du poète italien Pétrarque et le titre de l’œuvre auraient plutôt tendance à provoquer une réaction opposée : comment nous visiteur pourrions-nous perdre espoir devant une telle perfection, devant tant de beauté…

L’œuvre en marbre commandée par l’État fut présentée avec succès au Salon de 1869 et est maintenant exposée dans le grand hall du musée d’Orsay.

Par opposition à cette magnifique œuvre, qui incarne la lourdeur de la vie par la souffrance que l’on peut être amené à endurer lorsqu’on se laisse aller au désespoir, Chanteur Florentin, l’œuvre de Paul du Bois, incarne la légèreté, la douceur de la vie : avec ce jeune homme délicat, fin tout occupé à son art, doté d’un buste raffiné, très travaillé qui tranche avec ses jambes épurées sans aucun apparat. La beauté qui mêle le raffinement jusque dans la simplicité.

Cette œuvre magnifique a d’ailleurs obtenu la médaille d’honneur au salon de 1865 et fut un franc succès. Cette statue et celle deSaint Jean-Baptistefirent la notoriété du sculpteur Paul du Bois.

Avec l’œuvre monumentale de Thomas CoutureLes Romains de la décadence, peinture de 472 x 772 cm, réalisée en 1847, l’artiste se sert de son art pour faire une critique de la société contemporaine de son temps. Il utilise Rome comme reflet de sa société. Ce tableau représente un banquet dérivant en orgie. Ici le peintre dénonce les mœurs dépravées de l’époque de la Monarchie de Juillet, entre jacobin, républicain et anticlérical. Il dénonce la mollesse, le matérialisme, l’absence de vertu.

La scène se déroule dans un intérieur romain luxueux composé de colonnes, de statues, de draperies, dans une architecture classique. On y voit de nombreux personnages nus ou semi nus, souvent avachis, endormis, ou en train de festoyer dans une atmosphère lascive. À gauche, quelques figures stoïques, drapées de blanc, semblent observer la scène avec sévérité ou détachement. Au centre à droite y sont représentés les excès : alcool, sensualité, abandon de valeurs.

Ce tableau peut être perçu comme un avertissement, un peuple qui se détourne de ses valeurs court à sa perte. Thomas Couture nous montre que la grandeur d’une civilisation ne garantit pas sa survie si elle se laisse aller à tous ses plaisirs et oublie ses principes et valeurs.

Voici quelques chefs d’œuvres du musée d’Orsay qui témoignent de la dévotion de certains personnages qui ont marqué l’histoire ou du moins notre culture. Ces chefs d’œuvres sont principalement des statues émouvantes par leur beauté.

Saint Michel terrassant le dragonde Emmanuel Fremiet, (1894). Ici Emmanuel Fremiet, sculpteur célèbre, a été chargé de réaliser la statue devant couronner la flèche de l’abbaye du Mont-Saint-Michel ce qu’il fit en cuivre repoussé, afin d’obtenir une œuvre plus légère. C’est la maison Monduit qui fut chargée de son exécution. Elle en fit d’ailleurs deux autres exemplaires l’un pour le clocher de l’église Saint-Michel des Batignolles à Paris et l’autre pour son magasin d’exposition, celui du musée d’Orsay.

L’Archange Michel représente le plus humble et le moins brillant des anges. Il devint néanmoins chef de la milice céleste en brandissant ici son épée pour terrasser Satan : ce rebelle orgueilleux. Un épisode qui symbolise la victoire du bien sur le mal et qui témoigne de la dévotion de l’Archange Michel envers Dieu et des rétributions qui s’en suivirent. Il deviendra par cet acte de bravoure le premier Archange : la plus grande force de cet ange consistait en sa fidélité absolue envers Dieu.

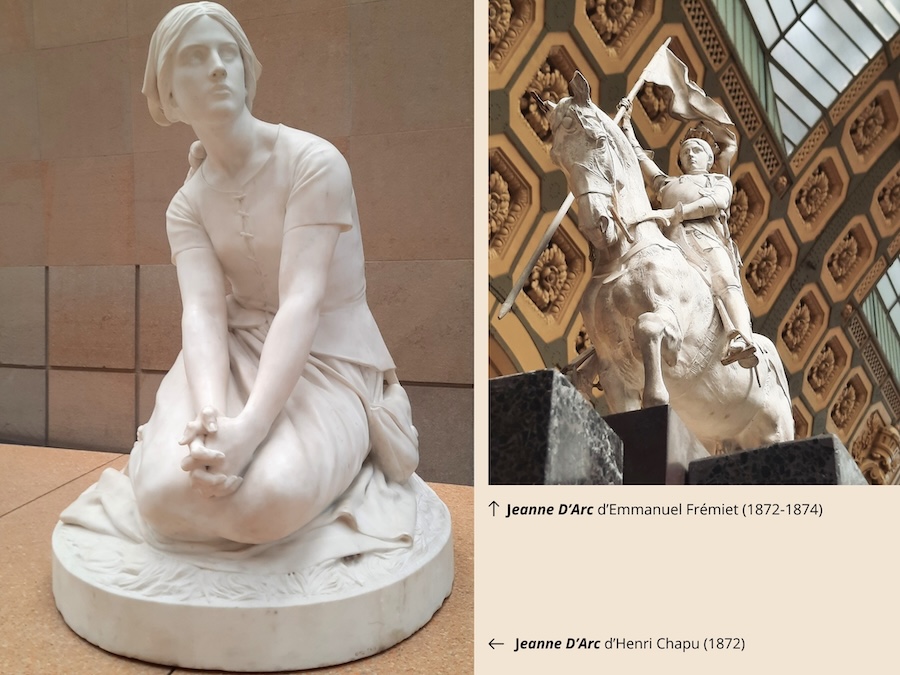

Jeanne d’Arc

Puis nous continuons notre visite avec deux représentations de Jeanne d’Arc, figure incontournable de notre histoire de France avec deux représentations radicalement distinctes.

L’une en marbre taillé d’après le plâtre exposé en 1870, de Henri Chapu, Jeanne d’Arc à Domrémy incarnant une jeune bergère lorraine représentée en jeune femme délicate, douce, féminine, une jeune femme du peuple, pure, pieuse regardant vers le ciel, là où elle a entendu les voix lui dire de venir secourir le royaume contre les anglais lors de la guerre de cent ans. Et sur l’autre statue, Jeanne d’Arc, sculpture en plâtre, d’Emmanuel Frémiet, c’est une réduction de la première version en bronze, commandée en 1872 et élevée à Paris, place des Pyramides en 1874. Elle y est représentée en cavalière.

Elle incarne dans cette seconde statue, le courage, la force et la détermination pour venir en aide au roi français en proie à une guerre civile et victime de l’alliance de ses opposants avec les Anglais. Dans cette représentation, elle accomplit sa mission afin de venir aider son roi, le regard déterminé, on pourrait dire clairvoyant, elle est alors l’emblème national du patriotisme. Par sa bravoure et sa dévotion sans faille même lors des épreuves les plus terribles, l’ultime épreuve la mènera à perdre la vie sur un bûcher. Elle reste authentique et ne faillit jamais à sa mission et subsiste ainsi dans nos mémoires. Elle fut reconnue comme Sainte par l’église catholique et canonisée par Benoît XV en 1920.

Ces deux facettes illustrent bien notre héroïne avec sa mission céleste de venir en aide au roi Charles VII. Bien que différentes sur plusieurs points, nous pouvons voir certaines Analogies entre Jeanne D’Arc et Mulan, elles proviennent certes toute les deux de continents différents, l’une est française et l’autre chinoise mais ces deux héroïnes partagent aussi certaines fortes similitudes, comme leur bravoure aux combats, leurs valeurs et leur foi.

Une autre femme très déterminée ayant des valeurs, Pénélope

Puis arrêtons-nous quelques instants sur la statue en marbre représentant Pénélope endormie, elle date du XIXe siècle et est l’œuvre de Pierre-Jules Cavelier. Ce marbre a obtenu un formidable succès autant auprès du public que des experts. Il fut présenté en 1848 à l’École des Beaux-Arts, y reçut l’éloge du jury de l’Académie puis il obtint au Salon de 1849 une médaille de première classe ainsi qu’une médaille d’honneur.

Cette statue rejoindra le musée d’Orsay en 2016. Théophile Gautier écrira sur cette œuvre remarquable : « Avec sa Pénélope endormie, M. Cavelier s’est placé au premier rang parmi les sculpteurs modernes. Cette figure, affaissée dans ses chastes draperies, sous la fatigue des travaux, avait une grâce pudique et sévère digne des beaux temps de l’Antiquité. Aussi le succès de l’œuvre fut-il complet : pas une critique discordante ne troubla le concert d’éloges. Les artistes et les gens du monde furent également charmés » (Les Beaux-Arts en Europe, 1855).

L’histoire de Pénélope nous vient de L’Odyssée, un poème épique composé par Homère. Elle est la femme du valeureux Ulysse célèbre pour sa mètis: cette forme d’intelligence particulière qui mêle tactique et finesse d’esprit. Pénélope a une profonde dévotion pour son mari, elle incarne le symbole de l’amour loyal et de la patience. Pénélope fait preuve de résilience en attendant patiemment le retour de son époux. Elle l’attendra vingt ans, faisant preuve d’une patience exemplaire. Un concours de circonstance, le roi Laërte, son beau-père, vieillissant et Ulysse étant présumé mort suite à son absence, oblige Pénélope à se remarier.

Lorsque Pénélope se retrouva acculée et dû choisir un époux, elle prétexta, pour retarder l’échéance du mariage, se marier lorsqu’elle aurait terminé le tissage du linceul destiné à Laërte qui arrivait près du terme de sa vie. Mais comme épouse aimante, fidèle et vertueuse, déterminer à rester la femme d’un seul homme, elle tissait la journée et elle s’appliquait à défaire l’ouvrage effectué le soir venu : le labeur qu’elle effectuait était sans limite. Ces vingt ans d’attente témoignent du courage de Pénélope et surtout de sa patience infaillible qui lui permirent de finalement retrouver son mari.

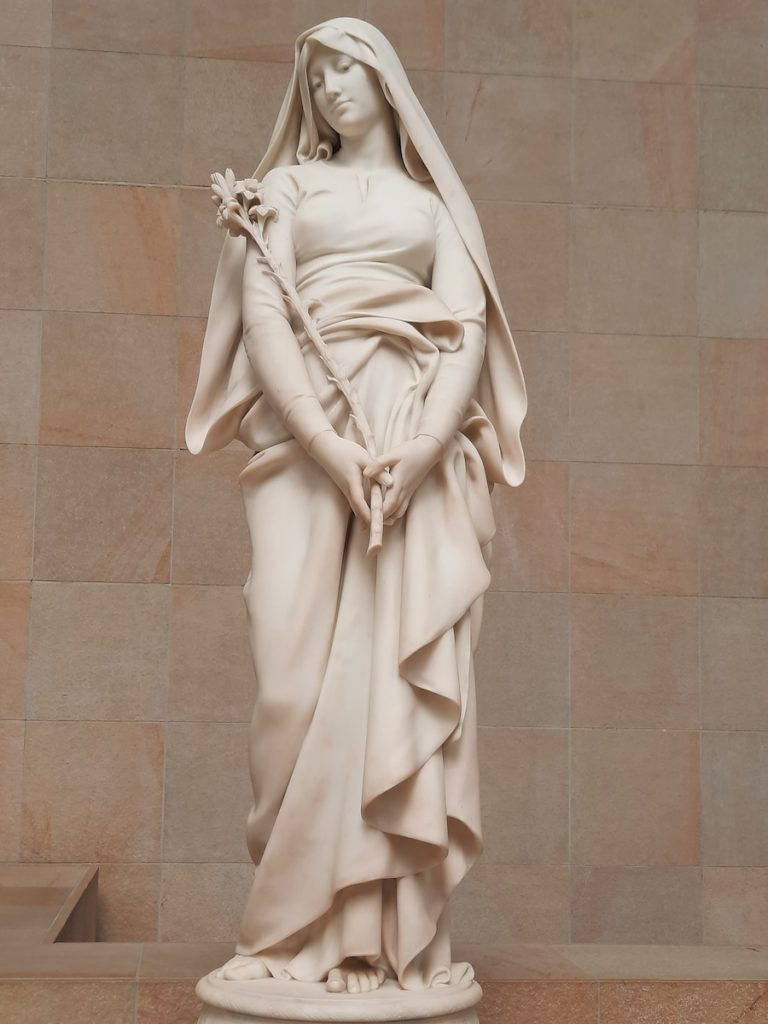

Poursuivons avec une autre figure culte de notre histoire,La Vierge au Lysde Eugène Delaplanche (1836 - 1891). Cette sculpture en marbre remporta une médaille d’honneur lors de son exposition au Salon de 1878.

Marie est représentée avec une extrême douceur et délicatesse. Le voile de sa robe semble si léger, elle porte une fleur de lys dans ses bras, cette fleur est intimement liée à la vierge. Le lys est le symbole de la pureté, de l’innocence dans l’iconographie chrétienne. Ce qui met en avant la vertu et la sainteté pure de Marie mère de Jésus Christ, fils de Dieu pour les chrétiens. La fleur de lys symbolise également la royauté, depuis le Moyen Age, le lys est l’emblème de la monarchie française. Marie femme dévote envers le créateur et ayant porté son enfant, tout en restant pure, accepte la mission qui lui a été confiée par Dieu tout comme Jeanne D’Arc.

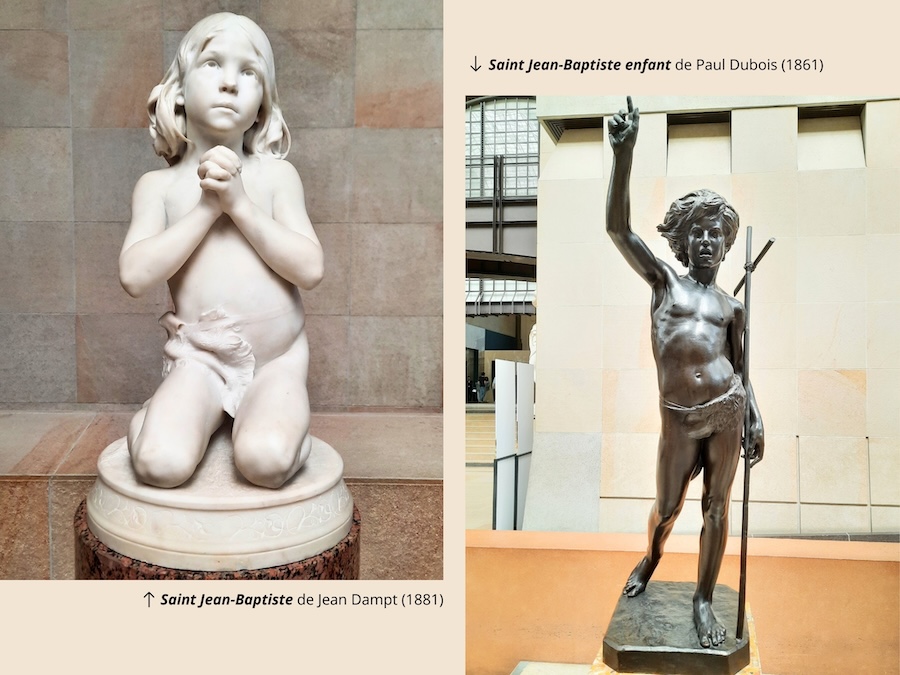

Saint Jean Baptiste enfantde Paul Dubois, grande sculpture en bronze à patine brune de 163 cm de haut, datant de 1861, a été affecté au musée d’Orsay en 1986. Elle est actuellement exposée au rez-de-chaussée, dans l’allée centrale des sculptures. Paul Dubois, sculpteur et peintre, après une formation d’un an aux Beaux-arts, passera quatre ans en Italie et son art restera marqué par la sculpture florentine de la Renaissance.

La représentation montre Saint Jean-Baptiste avec son bras et son doigt pointé vers le ciel, l’autre maintenant la croix, marchant avec les cheveux au vent, le regard droit et la bouche ouverte semblant parler comme pour préparer la foule à la venue du Sauveur envoyé par le Ciel. Jean Baptiste joua un rôle crucial dans la proclamation de Jésus comme fils de Dieu. En tant qu’ermite, il est modestement vêtu, habillé seulement d’une peau de bête au niveau de la ceinture, normalement de mouton.

L’autre statue de Saint Jean-Baptiste, celle en marbre de Jean Dampt, 1881, représente aussi Saint Jean-Baptiste enfant. Il semble bien plus jeune, agenouillé, les mains jointes, le regard orienté vers le ciel, priant. Il est dans une position de dévotion chrétienne, comme s’il vivait paisiblement son état de grâce ou comme s’il demandait la grâce au Ciel. Seule la peau de bête permet de l’identifier.

Saint Jean-Baptiste est souvent représenté avec ces attributs : la croix et l’agneau, là il y a juste la peau de bête. Il est représenté symboliquement comme le bon pasteur, celui qui guide les hommes sur la voie de la chrétienté. Il vit en ermite, baptise les hommes et baptisa Jésus. Lors du baptême de Jésus, il aurait vu les Cieux s’ouvrir et lui dire : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute mon affection ». À partir de là, il témoignera de la divinité de Jésus et luttera aussi courageusement et fermement contre l’injustice et l’immoralité : et ce au prix de sa vie lorsqu’il dénonça le mariage illégitime d’Hérode avec Hérodiade. Il refusa de dissimuler la vérité même pour satisfaire les puissants.

Saint Jean-Baptiste par sa vie de pénitence, ses valeurs, son martyre, incarne les vertus de la foi inébranlable, de la vérité et du courage face à la persécution et à l’injustice.

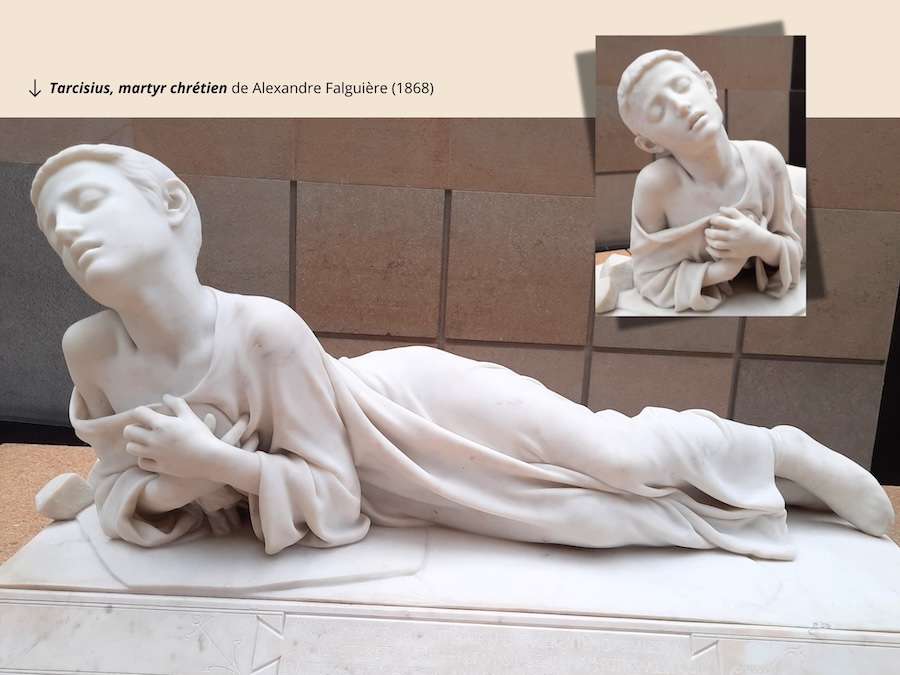

Terminons notre visite liée à la dévotion avec Tarcisius

Tarcisius martyr chrétien, sculpture de marbre de 1868, d’Alexandre Falguière.

Alexandre Falguière rend hommage au jeune chrétien suite à la lecture du roman Fabiola ou l’église des catacombes du cardinal Wiseman publié en 1854. Tarcisius vivait à Rome au IIIe siècle ap. J.- C. sous l’Empereur Valérien qui a malheureusement marqué l’histoire pour sa cruauté envers les chrétiens. Les sources témoignent du niveau de persécution qu’il a déployé à leur égard. Il était interdit aux chrétiens de prier et bien évidemment de se réunir pour prier ou communier ensemble, ils étaient emprisonnés pour cela et torturés quand ils n’étaient pas tués.

Les chrétiens se réunissaient donc en secret, Tarcisius fervent croyant, fervent chrétien fut choisi par le prêtre pour porter la sainte communion (l’hostie) aux chrétiens prisonniers. Le jeune Tarcisius avait conscience de la dangerosité de la mission pour l’époque. Mais se hâta avec joie de l’accomplir, car il avait conscience de la portée de sa mission. Le jeune garçon fut interpellé par des jeunes qu’il côtoyait, ces derniers voulaient juste jouer avec lui mais sentant son empressement, son refus de jouer et la façon dont il protégeait avec ferveur le trésor qu’il cachait contre son cœur, ils se mirent à vouloir lui arracher ce qu’il cachait de si précieux.

Tarcisius reçut des coups et des jets de pierres mais il refusa de laisser profaner les hosties et il aurait prié Dieu non seulement d’avoir la force de résister, mais il lui aurait également demandé de pardonner à ces jeunes qui n’avaient pas conscience de ce qu’ils faisaient. Bien qu’un officier de la garde prétorienne intervint et alla au secours de Tarcisius, le jeune chrétien succomba à ses blessures. Le garde était lui-même secrètement converti, il apportera le jeune garçon au prêtre avec l’étoffe protégeant l’hostie certains disent qu’il a apporté lui-même l’hostie aux prisonniers d’autres sources comme celles deLa Croix, dans sa rubrique Actualité du Vatican, disent qu’il les a rendues au prêtre dans leur étoffe probablement toujours serré dans les mains et contre le cœur du jeune martyr.

Selon La Croix, Tarcisius fut enterré dans les catacombes de saint Calixte. Le pape Damase aurait fait inscrire sur son épitaphe datée de 257 : « Alors qu’un groupe de méchants s’acharnait contre Tarcisius en voulant profaner l’eucharistie qu’il portait avec lui, frappé à mort, Tarcisius préféra perdre la vie plutôt que de remettre aux chiens enragés les membres célestes du Christ ».

L’histoire de Tarcisius faisant face la persécution en gardant une foi inébranlable fait malheureusement écho à la persécution que subissent depuis la fin des année 1990, les pratiquants de Falun Gong en Chine pour leur croyance qui repose pourtant sur un principe universel : Vérité – Bienveillance - Patience.

Soutenez notre média par un don ! Dès 1€ via Paypal ou carte bancaire.