La pensée religieuse de Napoléon Bonaparte fut assez fluctuante et même parfois contradictoire. Elle s'adaptait aux événements politiques et aux nécessités de son pouvoir à la tête de la nation française. Après une période de conflits et de mesures radicales contre la papauté, sa foi et ses convictions spirituelles pouvaient-elles encore être rattachées à l'Eglise catholique ?

Une enfance imprégnée de religion

Napoléon, né le 15 août 1769, fut le second enfant de Charles, avocat et greffier et de Maria Laetitia Bonaparte. Son enfance fut marquée par une fervente éducation religieuse, dans le catholicisme, la religion prédominante de sa Corse natale. Jusqu'à son adolescence, il garda une empreinte profonde de cet environnement religieux et de ses différents instructeurs catholiques.

Cependant, à partir de treize ans, sa croyance se perdit peu à peu, bien qu'il n'abandonna pas encore tout-à-fait la pratique religieuse. Il confia à ses compagnons d'exil à Sainte-Hélène, à la fin de sa vie : « J’ai eu besoin de croire, j’ai cru ; mais ma croyance s’est souvent heurtée, incertaine, dès que j’ai su, dès que j’ai raisonné ; et cela m’est arrivé d’aussi bonne heure qu’à treize ans. Peut-être croirai-je de nouveau aveuglément, Dieu le veuille ! Je n’y résiste assurément pas et je ne demande pas mieux ; je conçois que ce doit être un grand bonheur ». Des propos que rapporta Emmanuel de Las Cases dans son livre Le Mémorial de Sainte-Hélène.

Un jour, il avoua devant son état-major stupéfait, après une victoire, que le plus beau jour de sa vie avait été celui de sa première communion! Cela révéla en même temps que Napoléon pouvait avoir dans l'esprit, même au sortir d'une bataille, une pensée pour Dieu ou pour la religion.

Napoléon souhaitait un retour à la paix entre tous les pays européens

Concernant les batailles et les guerres dites napoléoniennes, la plupart furent des guerres de coalition, contre la France, initiées principalement par l'Angleterre, aidée de ses alliées l'Autriche, la Russie et plus tard la Prusse. Après chacune des cinq premières guerres, où l'armée commandée par Napoléon se rendit victorieuse à chaque fois de façon éclatante, Napoléon signa des traités de paix avec les vaincus. Car c'était véritablement ce qu'il désirait le plus, revenir à une paix durable entre tous les pays européens.

Néanmoins, Napoléon put être tenu responsable de la guerre contre l'Espagne, qu'il entreprit notamment dans le but de fortifier son blocus continental contre l'économie anglaise. « Il avait ses raisons, il a eu tort, c'est sans doute la plus grosse erreur de son règne, c'est sans doute là que tout a basculé » indique l'historien Christopher Lannes dans sa production vidéo Napoléon a mis l'Europe à feu et à sang ? Selon Lannes, la campagne de Russie fut, elle aussi, conséquente aux préparatifs de guerre du tsar russe contre la France, et là non plus, Bonaparte n'en fut pas l'instigateur.

La volonté de paix de Napoléon avait pour objectif d'assurer son avenir et celle de sa lignée sur le trône, affirme Lannes. Il souhaita toujours la réconciliation et fit des propositions avantageuses aux Anglais ou à leurs alliés. Cependant, à chaque fois les traités de paix furent de courte durée.

Pendant la campagne d'Italie, il entra directement en relation avec les Autrichiens et écrivit à l'archiduc Charles : « N'avons-nous pas fait tuer assez de gens et provoqué suffisamment de misère ? Pour moi, si les offres que j'ai l'honneur de vous faire, pouvaient sauver la vie d'un seul homme, je m'en considérerais plus fier que de la gloire triste que peut procurer une victoire militaire ». Au vu de ce message, n'y avait-il pas aussi une part de bienveillance et d'empathie dans sa quête de réconciliation ? Comme toutes les autres lettres qu'il envoya, durant son règne, en faveur de la paix , celle-ci resta sans réponse.

Napoléon Ier stoppa la persécution des prêtres et rétablit officiellement la religion catholique romaine

Bonaparte ramena la paix religieuse dans le royaume en instituant, avec le pape Pie VII, le Concordat de 1801. C'était un compromis entre la nation française et la religion catholique romaine. Il réunit aussi le Grand Sanhédrin, une grande cour suprême juive de 71 rabbins et notables, appelés à se prononcer clairement sur leur fidélité à la France et sur la compatibilité de leurs pratiques religieuses vis-à-vis des lois et du mode de vie français. « En les soumettant à son autorité, Napoléon assimile les Juifs de France et pose les règles et les conditions du libre exercice de leur culte » souligne Christopher Lannes dans sa production vidéo Ce que la France doit à Napoléon.

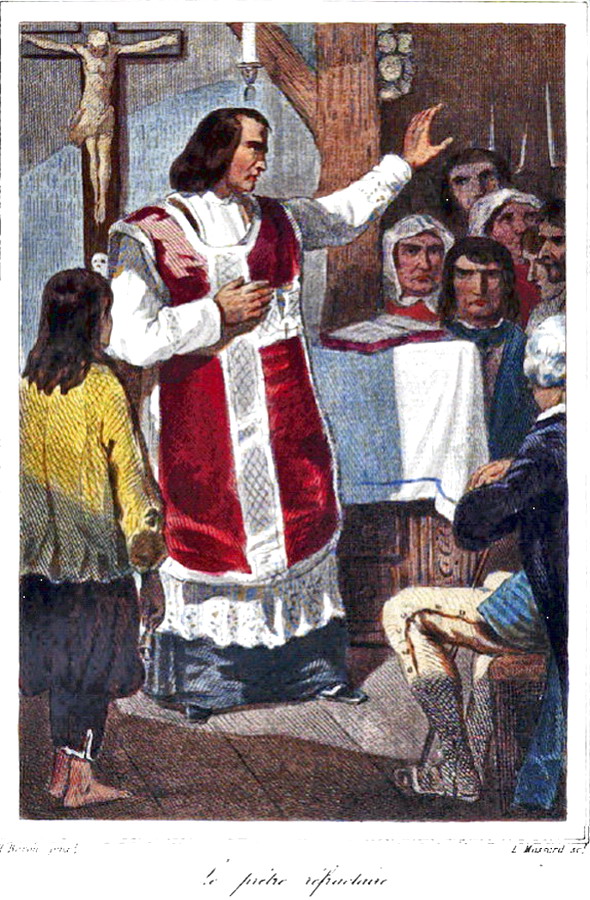

Bonaparte arrêta définitivement la persécution religieuse de la Révolution. Elle fut massive sous la Terreur et se poursuivit sous le Directoire avec, entre autres, la déportation de nombreux prêtres réfractaires en Guyane. Puis il rétablit officiellement la religion catholique malgré la forte opposition de la majorité des hommes politiques, anciens révolutionnaires, en place. Bonaparte avait eu un jour cette phrase : « Le rétablissement du culte me donnera le cœur du peuple ». Il permit, en conséquence, aux catholiques de l'Eglise romaine d’exercer leur culte, moyennant toutefois un serment de fidélité à la nouvelle Constitution.

Napoléon fut influencé à son adolescence par les philosophes du siècle des Lumières, particulièrement par Jean-Jacques Rousseau, ainsi pensait-il que la religion servait de socle à la société. Il écrivit : « Moi aussi, je suis philosophe et je sais que, dans une société quelconque, nul homme ne saurait passer pour vertueux et juste, s’il ne sait d’où il vient et où il va. La simple raison ne peut nous fournir là-dessus aucune lumière ; sans la religion, on marche continuellement dans les ténèbres et la religion catholique est la seule qui donne à l’homme des lumières certaines et infaillibles sur son principe et sa fin dernière. Une société sans religion est comme un vaisseau sans boussole ». Extrait de Correspondance de Napoléon Ier.

L'emprisonnement du pape Pie VII de 1809 à 1814

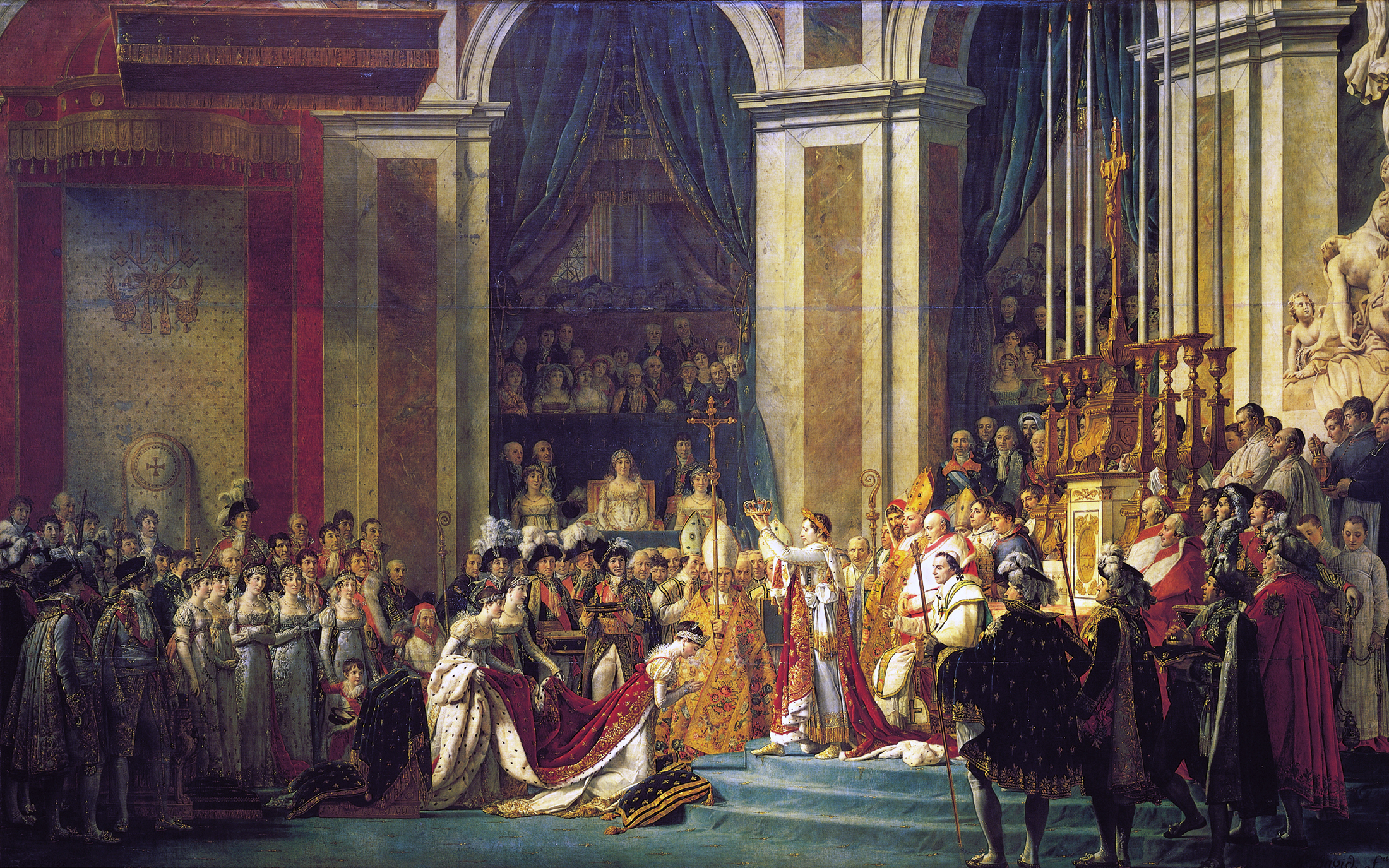

Le sacre de Napoléon Ier révéla le pragmatisme et l'ambivalence de son pouvoir à la tête de la nation. Par son sacre et la présence du pape, il voulut montrer au peuple français sa totale acceptation de la religion catholique mais aussi son respect pour les anciennes traditions monarchiques. Il établit une fête nationale en l'honneur de l'empereur le 15 août, la Saint-Napoléon, qui fut associée, de fait, à la solennelle fête catholique de l'Assomption.

Lors de son voyage de plusieurs mois en France en 1804, le pape fut acclamé très chaleureusement en toutes occasions par le peuple français, ce qui indiqua aux hommes politiques, que le peuple français dans son ensemble était resté très croyant et fervent, et n'avait pas suivi les idées nouvelles de la Révolution. Cependant le pape repartit à Rome sans obtenir ce qu'il avait souhaité : la suppression des Articles organiques, qui avaient été ajoutés au texte fondateur du Concordat sans son accord, et ensuite la rétractation des évêques constitutionnels (issus de la Révolution) qui avaient refusé d'abandonner leur serment de 1790.

Dès lors, la discorde allait se développer entre le pape Pie VII et Napoléon au cours de divers événements. Finalement le pape soutint en 1805 la troisième coalition entre l'Angleterre, l'Autriche, la Russie et le royaume de Naples, contre la France. Ce qui entraîna l'occupation en 1806, par l'armée napoléonienne, d'une partie des Etats pontificaux. D'autres événements politiques créèrent encore de nouveaux facteurs de tension. Le pape se servit alors d'une arme puissante: refuser son investiture canonique aux évêques nommés, d'abord dans les diocèses italiens sous le pouvoir de Napoléon, puis dans tous les diocèses de France. Cela paralysa notablement l'activité religieuse en France de 1808 à 1814.

L'emprisonnement du pape fut lié au rattachement forcé de Rome et des Etats pontificaux à l'empire napoléonien. Le pape réagit avec l'arme de l'excommunication, non pas à l'encontre de Napoléon lui-même, mais à l'encontre des auteurs de la prise de Rome. Napoléon, furieux, donna l'ordre d'arrêter le pape. Celui-ci resta en résidence surveillée à Savone, près de Gênes jusqu'en 1812. Le sort du pape ne fut connu que d'une partie du Clergé mais non du peuple. Le pape Pie VII fut ensuite transféré dans des appartements du château de Fontainebleau. A son retour de la campagne de Russie, Napoléon essaya, en vain, d'imposer au pape un transfert de son pouvoir d'investiture des évêques. Mais en 1814, Napoléon, avait accumulé les défaites militaires et n'était plus en position de force face au pape. En conséquence de cette situation et pour diverses autres raisons, il le renvoya à Rome et le laissa libre.

« Le refus des investitures, l’excommunication consécutive à l’occupation de Rome, ont été des armes spirituelles qui ont assuré la résistance et la victoire de Pie VII. La papauté sort grandie de la lutte qui l’a opposée à l’empereur des Français. Dénué de tout esprit de vengeance, le pape se refusera à exercer des représailles politiques à l’encontre de l’empereur déchu : il accueillera sa famille à Rome et intercédera auprès de l’Angleterre et des cours d’Europe pour adoucir le régime carcéral du captif de Sainte-Hélène », écrit Alain Galoin dans l'article Le pape Pie VII, prisonnier de l'empereur Napoléon sur le média L'histoire par l'image.

L'exil à Sainte-Hélène et l'approfondissement de la quête spirituelle

Après la débâcle de l'armée française à la bataille de Waterloo en 1815, l'empereur déchu fut exilé par les Anglais sur l'ile de Sainte-Hélène, dans l'Atlantique sud. Durant les six dernières années de sa vie, il semble que Napoléon fit l'expérience d'un véritable retour à la foi. Confronté aux tourments et à la solitude de la captivité, à la maladie et à la perspective de la mort, il se confia aux personnes qui lui étaient restées fidèles, dont des généraux.

« De ces conversations se dégage l’image d’un catholique convaincu qui a mûri sa propre foi », rappela Mgr Antoine de Romanet, évêque aux armées, à l’occasion du 200e anniversaire de la mort de Napoléon Ier, en 2021. « Il élabore une preuve effective de l’existence de Dieu, qui se base sur sa propre expérience, il réfléchit avec une âme passionnée sur la personne et la vie de Jésus-Christ, sur la Croix, sur l’Eucharistie, sur la relation entre la foi chrétienne et la religion islamique, sur la relation entre la foi catholique et le protestantisme ».

L'abbé Boivin, dans son article La pensée religieuse de Napoléon sur le média La porte latine, rapporte cet entretien de Napoléon avec le comte de Las Cases en 1816 : « Je suis loin d’être athée, assurément ; mais je ne puis croire tout ce que l’on m’enseigne en dépit de ma raison, sous peine d’être faux et hypocrite ». Mais au terme de cet entretien avec le comte, Napoléon se fit apporter les Évangiles et les lut longuement.

Un fait assez troublant est mis en lumière par le docteur Philippe Bornet dans son interview par Arnaud Dumouch, Napoléon et Dieu . Cela peut faire penser à une rétribution karmique. Pie VII fut fait prisonnier pendant cinq ans et neuf mois, sur ordre de Napoléon. Celui-ci resta en exil sur l'île Sainte-Hélène, lui aussi durant cinq ans et neuf mois. Le « martyre » qu'il fit subir au pape fut le même que celui qu'il subit dans son exil. Il y eut de nombreux points communs. Par exemple, le pape, sous surveillance, s'enferma dans sa résidence et refusa de sortir. Napoléon fit de même, quand son gardien voulut lui imposer certaines limites, il refusa de sortir de sa maison. Napoléon diminua brutalement le budget du pape pendant quelques semaines. De même, l'empereur déchu à Sainte-Hélène fut sérieusement restreint, à une certaine période, dans son budget alimentaire, et il dut vendre son argenterie pour pouvoir nourrir ses amis et ses collaborateurs. Le pape resta sans soins médicaux quand on lui fit traverser les Alpes, pareillement Bonaparte fut privé de médecin pendant six mois sur l'île.

Si Napoléon à Sainte-Hélène conserva encore une pointe d'orgueil, il laissa surtout transparaître, au fond de lui, sa part de sagesse et d'humilité. Un jour, il confia au général Bertrand : « Oui, il existe une cause divine, une raison souveraine, un être infini, cette cause est la cause des causes, cette raison est la raison créatrice de l’intelligence. […] Je regarde la nature, je l’admire et je me dis : Il y a un Dieu… Il existe un être infini auprès duquel moi, Napoléon, avec tout mon génie, je suis un vrai rien, un pur néant".

Soutenez notre média par un don ! Dès 1€ via Paypal ou carte bancaire.