Il y eut en 1830, une courte révolution de trois jours, les Trois Glorieuses, qui mit fin soudainement à la monarchie de Charles X. La Chambre des députés, à force de dissolutions puis d'élections, était devenue majoritairement libérale et opposée au roi. Un souverain fédérateur et unificateur de tous les Français était-il encore possible?

Charles X régnait sur la France depuis cinq ans et les relations étaient compliquées et tumultueuses entre le gouvernement qu'il nommait lui-même et le Parlement. Charles X s'était convaincu, par l'expérience, qu'il était impossible de gouverner avec la Chambre des députés. A côté des monarchistes et ultra-royalistes, elle regroupait des libéraux, des républicains, des bonapartistes et des jacobins.

Une opposition grandissante contrée par quatre ordonnances

Le mode de suffrage était encore censitaire, les députés représentaient donc la haute bourgeoisie de France et principalement des villes. L'immense population de ruraux, de paysans, artisans et ouvriers n'étaient pas représentés au Parlement. Combien de ruraux et d'ouvriers se reconnaissaient dans les divers mouvements du Parlement et dans tout ce qu'il pouvait comporter d'instabilité?

Une opposition aux Bourbons s'était développée au cours des deux monarchies constitutionnelles de Louis XVIII et Charles X. Peut-être cette famille était-elle encore trop nostalgique de monarchie absolue ? Cette opposition en 1830 prit la forme d'une campagne de journaux et d'articles dirigée par le journaliste Adolphe Thiers, dans le National. On y défendait la Charte contre le roi. On ne parlait ni de revenir à la République, ni de revenir à l'Empire, on ne voulait pas effrayer les lecteurs. On suggérait de changer le roi.

Suite au succès de la prise d'Alger, le 5 juillet 1830, conséquente à un sérieux incident diplomatique vis-à-vis d'une dette financière de la France, Charles X et son ministre Polignac, crurent avoir un soutien populaire pouvant contrer la fronde parlementaire. Ils voulurent avant tout couper court à la détérioration de l'opinion publique à l'égard du roi, entretenue par les journaux. Alors ils mirent en œuvre l'article 14 de la Charte, donnant la possibilité de gouverner par « des ordonnances pour le salut de l'Etat ».

Dans le but de contrecarrer un mouvement grandissant de contestation, quatre ordonnances furent publiées le 26 juillet 1830. Elles ordonnaient l'arrêt du régime libéral de la presse, la dissolution de la nouvelle Chambre des députés tout juste élue mais défavorable au gouvernement du roi, la tenue de nouvelles élections en septembre, la restriction en nombre du collège des électeurs. Cela fut perçu par les journalistes, particulièrement de la presse libérale, et les nombreux employés de l'imprimerie et du monde de la presse comme une atteinte essentielle à la liberté d'expression mais aussi tout simplement à leur gagne-pain. Les électeurs, principalement de classes sociales élevées, y voyaient un abus de pouvoir contre le Parlement.

L'influence de la presse sur l'opinion publique

Les journaux de cette époque s'appelaient Le Constitutionnel, Le Temps, Le Figaro, et Le National d'Adolphe Thiers qui joua un rôle central dans le déclenchement de cette révolution de trois jours, « Non qu'il veuille la révolution lui-même, mais...Ces libéraux qui sont des bourgeois disposés à défendre la liberté de la presse ne veulent pas pour autant créer la République. Donc ils vont faire en sorte de résister à Charles X sans pour autant faire la révolution. En fait, le gouvernement de Polignac, avec Charles X, réagissent promptement et lorsque le lendemain Le National et deux autres journaux publient la protestation de la presse contre ces ordonnances, ces journaux sont saisis, les presses sont détruites par une intervention de la police, de la gendarmerie et c'est ce qui va déclencher l'insurrection », explique l'historien Michel Winock dans la production vidéo « La révolution de 1830 » du Magazine L'Histoire.

C'est donc le monde de la presse dans son ensemble qui entraîna le jour suivant l'insurrection populaire à Paris. Selon Michel Winock, l'insurrection qui à l'origine revendiquait la liberté de la presse s'ouvrit à d'autres revendications sociales plus matérialistes. Pour contenir les insurgés, la Garde nationale fut reconstituée avec à son commandement La Fayette. Charles X retira ses ordonnances le 30 juillet, mais l'insurrection avait déjà triomphé et le drapeau tricolore flottait à nouveau sur l'Hôtel de Ville, remplaçant le drapeau blanc à fleur de lys.

Certains voulaient déjà l'instauration de la République, mais les chefs de l'opposition libérale, dont Adolphe Thiers, firent placarder des affiches sur les murs de Paris, affirmant entre autres: « La République nous exposerait à d'affreuses divisions, et nous brouillerait avec l'Europe ». Les affiches appelaient à un changement de roi, un roi qui sache partager son pouvoir avec le Parlement. Était-ce possible de trouver un tel roi en France ? Qu'était devenue la royauté en Angleterre dans la monarchie constitutionnelle ? Sans doute avait-elle un pouvoir politique très limité, mais n'était-elle pas garante d'unité et de stabilité ?

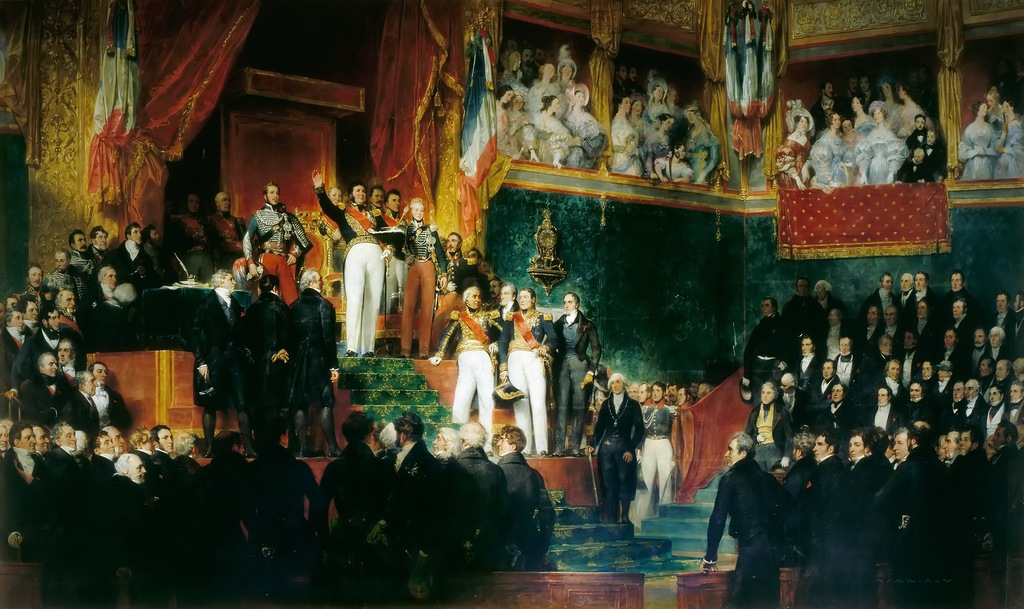

Le roi Charles X abdiqua en faveur de son petit-fils, le duc de Bordeaux qui avait seulement dix ans, et nomma le duc d'Orléans Louis-Philippe, lieutenant général du royaume. Charles X demanda à Louis-Philippe de proclamer l'avènement du dauphin Henri V, mais Louis-Philippe « oublia » cette demande. « Pas plus que Louis XVIII, Charles X n’était parvenu à renouer, dans les profondeurs du pays, le fil que la Révolution et plus de vingt ans d’absence avaient rompu entre la monarchie et les Français », conclut l'historien Jean Sévillia. Louis-Philippe allait-il pouvoir instaurer un système plus stable et équilibré ?

On était bien loin désormais de la monarchie absolue de Louis XIV. Pour beaucoup, la royauté n'était plus synonyme d'autorité divine. Le siècle des Lumières était passé dans toute l'Europe. Les sciences modernes, de nouvelles découvertes et l'industrialisation naissante changeaient peu à peu l'esprit des hommes et des femmes et les priorités qu'ils se donnaient dans leur vie. La croyance en Dieu et la religion tendaient à devenir des préoccupations secondaires.

La grande faiblesse de la monarchie constitutionnelle française: une base électorale restreinte aux riches

Selon l'historien Jacques Bainville, ce qu'on appela la Monarchie de juillet, née à la suite des Trois Glorieuses fin juillet 1830, avait en elle-même une grande faiblesse. Cette courte révolution avait été soustraite à ceux qui l'avaient faite, républicains et bonapartistes, par des hommes politiques qui avaient profité des événements pour imposer leur solution toute faite. « ...la grande masse du pays était restée étrangère au renversement de Charles X autant qu’à la fondation du régime nouveau. Quant aux libéraux qui avaient substitué le duc d’Orléans au souverain détrôné, ils représentaient le « pays légal », les électeurs censitaires, c’est-à-dire deux cent milliers de personnes en tout ».

Il restait un mécontentement des véritables acteurs des Trois Glorieuses qui pouvait se manifester au moindre conflit. « ...le régime restait fidèle au système qui n’accordait le droit de suffrage qu’aux riches. Louis-Philippe, ne pouvant se réclamer de la légitimité comme Louis XVIII, ne s’appuyait pas non plus sur le plébiscite comme Napoléon », soulignait Jacques Bainville.

C'était sans doute l'une des failles de cette monarchie constitutionnelle à la française, de ne pas donner la possibilité de s'exprimer par le vote et par sa représentation au Parlement, à une plus grande partie de la population, des gens aux conditions plus modestes qui n'aspiraient qu'à la stabilité sociale et économique du pays et à la paix entre les peuples. Selon Jacques Bainville, le suffrage universel apparaissait aux libéraux comme un poids immobile, sinon comme une force rétrograde.

« Si sa diplomatie pacifique mécontente les nostalgiques de l’épopée impériale, elle satisfait les paisibles masses rurales et la moyenne bourgeoisie, mais celles-ci ne votent pas. Et la Garde nationale, troupe de maintien de l’ordre, recrute des hommes qui ne votent pas non plus. En d’autres termes, les défenseurs potentiels du régime ne sont pas des électeurs, alors que les électeurs sont nombreux à être des adversaires du régime », souligne à ce propos Jacques Sévillia.

L'ordre à l'intérieur, la paix à l'extérieur

Louis-Philippe 1er était le fils de Philippe d'Orléans, qui vota sans scrupules pour l'exécution de son cousin le roi Louis XVI en 1793, mais lui-même fut aussi guillotiné quelques mois plus tard, suspecté de trahison envers la nation. Louis-Philippe, comme son père, accueillit favorablement la Révolution de 1789 et fut commandant de troupes révolutionnaires dans les années 1790 contre les armées coalisées d'Europe.

En 1830, la charte fut révisée pour lui donner un caractère plus parlementaire, mettant en avant la souveraineté nationale plus que l'autorité royale. Le président du Conseil des ministres, durant son mandat en 1831-1832, fixa une ligne qui perdura jusqu'à la fin du régime : l'ordre à l'intérieur, la paix à l'extérieur.

Le député Adolphe Thiers, qui fut ministre de l'Intérieur durant de courtes périodes sous Louis-Philippe 1er, réprima impitoyablement plusieurs révoltes, celle des royalistes de Vendée, mais aussi l'insurrection de sociétés révolutionnaires clandestines en 1832. Une révolte des canuts de Lyon qui se propagea dans d'autres catégories populaires, fut elle aussi réprimée dans le sang en 1834. Ces répressions firent chacune plusieurs centaines de victimes.

Un autre éphémère ministre de l'Intérieur, François Guizot, avait lancé le slogan : « Enrichissez-vous par le travail et par l'épargne ». La consigne fut suivie par ceux qui en avaient les moyens, et le pays prospérait. Cependant la condition ouvrière était alarmante dans les premiers temps de l'ère industrielle et des groupes, catholiques ou socialistes, commencèrent à s'organiser pour aider les ouvriers et défendre leurs droits fondamentaux.

La fin de la monarchie en France en 1848

Un mouvement libéral d'opposition au roi s'associa en juillet 1847 à l'opposition républicaine pour revendiquer la réforme du régime électoral. Ces mouvements d'opposition prirent la forme de banquets pour contourner l'interdiction de réunion en vigueur.

Le 22 février 1848, un banquet fut organisé aux Champs-Elysées auquel décidèrent de participer une centaine de députés du centre gauche, ralliés au député Adolphe Thiers, et de l'opposition dynastique, ralliés au député Odilon Barrot. Les républicains fixèrent de leur côté une manifestation parallèle ce même jour, annoncée dans les journaux. La veille du jour prévu, le préfet de police de Paris interdit le banquet et la manifestation.

Malgré l'interdiction, la manifestation eut lieu et les premiers heurts éclatèrent en fin d'après-midi. Comme le rapporte l'historien Jean Sévillia, une partie de la Garde nationale pactisa avec la foule. Mais les troupes restées fidèles à leur commandement tirèrent et firent une cinquantaine de victimes. En signe de protestation, les corps furent alors chargés sur une voiture et promenés toute la nuit dans Paris à la lumière des torches, pour émouvoir et rallier la population. La crise politique se transforma alors en émeute et en révolution. Le président du Conseil des ministres remit sa démission et le roi chargea Thiers de former un nouveau gouvernement.

Le 24 février, mille barricades se dressaient dans Paris. Louis-Philippe fit dissoudre la Chambre des députés et passa en revue les gardes nationaux où le roi reçut des cris hostiles. Thiers renonçant à former le gouvernement, Louis-Philippe abdiqua en faveur de son petit-fils, le comte de Paris. Courageusement, la belle-fille du roi, duchesse d'Orléans, se rendit au Parlement pour se faire attribuer la régence, dans l'attente de la majorité du nouveau roi. Mais les chefs du parti républicain firent envahir la salle du Palais Bourbon par les émeutiers. Un gouvernement provisoire fut nommé par acclamations.

Le même jour, dans la soirée, le député Alphonse de Lamartine proclama la République, tandis que le dernier roi de France s'enfuit en Angleterre. Selon Jean Sévillia : « À nouveau les événements ont cristallisé un épisode parisien, provoqué par un coup de force de la rue. À aucun moment la France n’a été consultée : voulait-elle la révolution ? La monarchie de Juillet, de même que la Restauration, a eu peur du suffrage universel. Si elle avait élargi sa base électorale, elle aurait pu durer ».

La France en avait donc fini avec les rois, mais cela s'était fait sans l'avis de la population française. Seulement une infime partie avaient décidé pour eux. Cependant la responsabilité n'en revenait-elle pas en partie à ces derniers rois eux-mêmes? Lamartine, premier ministre des Affaires étrangères de la IIe République parvint à imposer le maintien du drapeau tricolore, mais certains, déjà, voulaient le drapeau rouge.

La symbolique d'une figure royale stable, morale et unificatrice n'est-elle pas inhérente à la civilisation européenne ? Ne perdure-t-elle pas encore actuellement dans le choix du Président de la République, avec la confiance et l'espoir que nous y mettons ?

Cliquez ici pour lire l’article N°1

Soutenez notre média par un don ! Dès 1€ via Paypal ou carte bancaire.