Après les bouleversements de la Révolution française et de l'épopée napoléonienne, après 25 ans de violences et de guerres, la nation française aspirait à retrouver la paix, la liberté, et la restauration d'une autorité morale stable et unificatrice. Beaucoup d'esprits pensèrent alors à la monarchie.

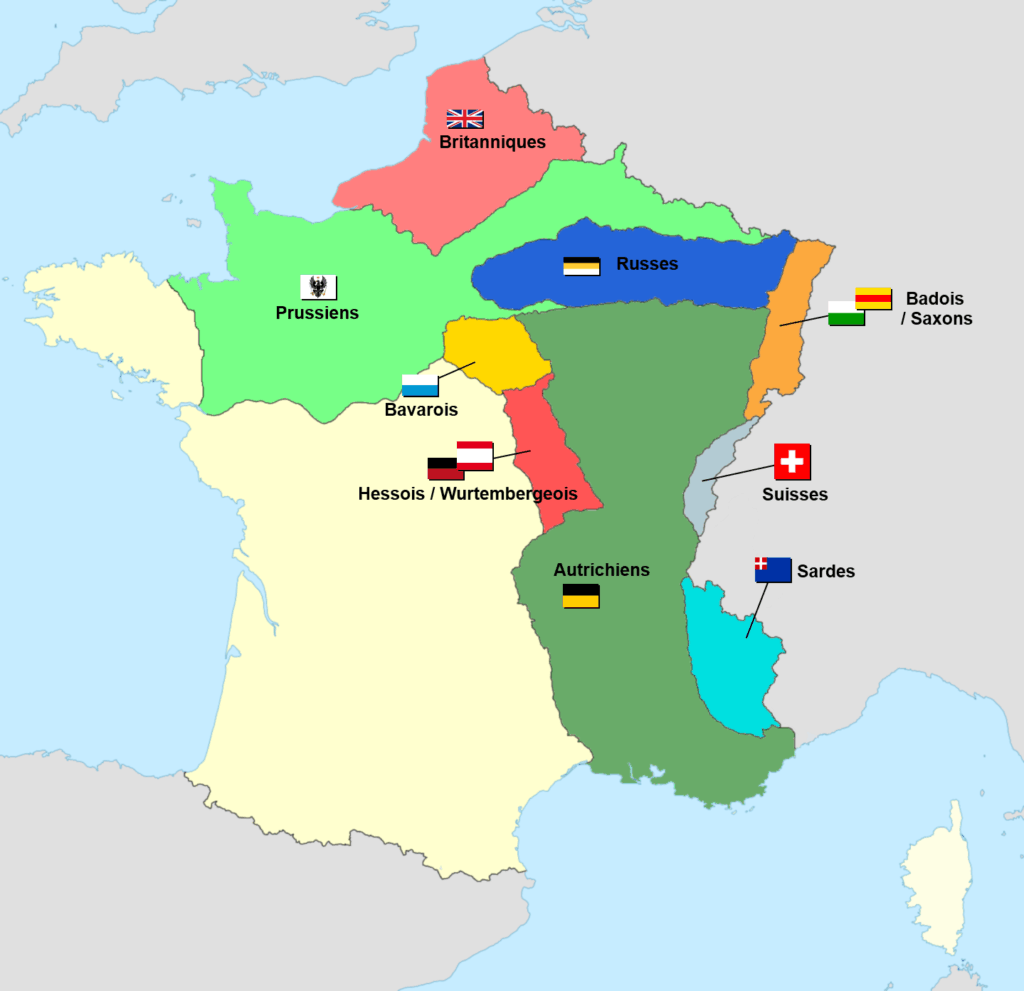

Les Alliés (Angleterre, Autriche, Prusse et Russie) qui avaient combattu Napoléon sur de nombreux fronts depuis 1803, occupèrent Paris à partir du 31 mars 1814. Ils étaient décidés à mettre fin aux hostilités et garantir la paix durablement. Talleyrand, dans le rôle de négociateur pour la France, parvint à convaincre le tsar Alexandre Ier de Russie de rétablir les Bourbons pour calmer les esprits et redonner de la stabilité à l'Europe. Le tsar obtint ensuite l'accord des autres dirigeants. Dans cette même période, le 6 avril, Napoléon abdiquait à Fontainebleau.

Le rappel des Bourbons à la restauration d'une monarchie

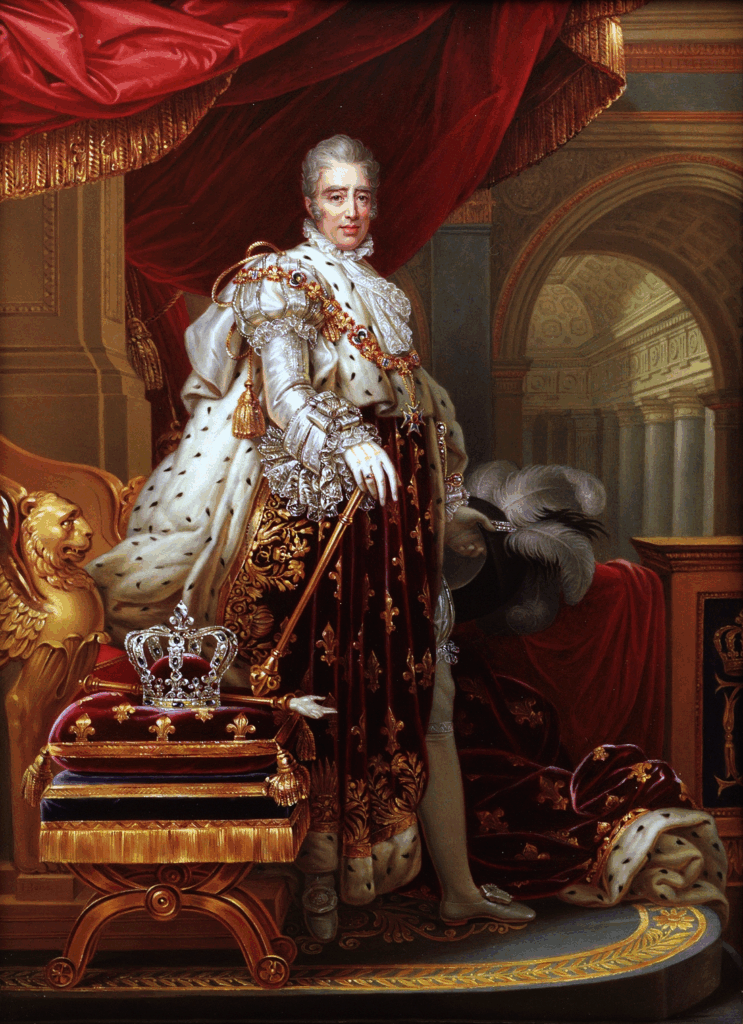

Le Sénat adopta une loi constitutionnelle appelant Louis XVIII, frère du dernier roi Louis XVI, à devenir « roi des Français » par le « vœu de la nation ». Le Sénat établit les conditions d'une Constitution, des garanties pour les personnes et les biens. Quand Louis XVIII rentra en France, le 24 avril, après 23 années d'exil, il déclara vouloir adopter une « Constitution libérale ». Cependant, il n'accepta pas le caractère conditionnel du projet de Constitution du Sénat, bien qu'il en acceptait les grands principes.

Il souhaitait octroyer lui-même une Charte à la France et aux Français, assurant ainsi symboliquement une transition entre monarchie absolue et monarchie constitutionnelle. Le roi s'engagea à maintenir les libertés et à mettre en place un régime représentatif. « Installé aux Tuileries le 3 mai 1814, Louis XVIII forme dix jours plus tard son premier cabinet. Celui-ci mêle des royalistes de toujours avec des hommes qui ont servi la Révolution et Napoléon. Le roi a deux priorités : faire la paix avec les Alliés, et rédiger la Constitution promise », indique Jean Sévillia dans son livre Histoire passionnée de la France.

Talleyrand fut nommé ministre des Affaires étrangères. Il conclut avec les alliés un armistice sous condition d'échange de prisonniers et de cession des territoires occupés par l'armée française au-delà des frontières de 1792. Ce traité de paix après la défaite militaire française de Waterloo fut toutefois assez avantageux pour la France avec une extension notable des frontières. Début juin 1814, les armées alliées se retirèrent du territoire français.

La Charte fut promulguée le 4 juin 1814. elle s'inspira de la Constitution de 1791 et du modèle anglais. Louis XVIII supervisa attentivement sa rédaction. La légitimité royale y était affirmée : « Chef suprême de l'Etat », la personne du roi était « inviolable et sacrée ».

Une Charte d'unification

L'exécutif était rattaché au roi qui nommait les ministres, promulguait les lois et pouvait gouverner par ordonnances. Le pouvoir législatif était partagé entre le roi et les deux Assemblées : la Chambre des pairs que le roi nommait à vie ou à titre héréditaire, et la Chambre des députés élue au suffrage censitaire. Le suffrage censitaire était un vote conditionné par un paiement minimum de l'impôt. Le corps électoral était constitué ainsi d'environ 120 000 personnes.

La Charte se voulait unificatrice et prônait l'amnistie. Elle garantissait les principaux acquis de la Révolution : liberté de culte, d'opinion et de presse, garantie de la propriété des biens, égalité devant l'impôt et devant la loi. La Charte approuvait également des œuvres importantes de Napoléon Bonaparte : le code civil, le franc, la division géographique du territoire en départements, le Concordat entre nation et religions. Cette nouvelle monarchie ne reprit que peu de choses de l'Ancien Régime dans sa représentation publique, sinon son drapeau blanc à fleur de lys et sa Cour, plutôt discrète, au Palais des Tuileries.

Seulement un quart des fonctionnaires de la nation furent remplacés. L'institution nationale qui eut le plus à pâtir du changement de régime fut l'armée. 300 000 soldats sur 500 000 furent licenciés, et 1/5e des officiers ne reçurent dorénavant que des demi-soldes. Cela provoqua un mécontentement au sein de l'armée. En outre, les réserves financières de la nation étaient au plus bas. D'autres tensions sociales se développèrent avec le retour dans les nouvelles frontières françaises des fonctionnaires de l'ex-Empire napoléonien, dont nombre ne purent retrouver d'emploi.

« Cependant rien de tout cela n’était vraiment grave. Quelques complots avaient déjà été découverts, et rapidement réprimés. Il fallut Napoléon lui-même pour déterminer un mouvement d’opinion tel qu’en trois semaines il reconquit la France », souligne Jacques Bainville dans son livre Histoire de France.

Les Cent jours contrariants de Napoléon

Napoléon profita de ce mécontentement d'une partie de l'armée et des fonctionnaires pour quitter l'île d'Elbe, où les Alliés l'avaient exilé, et reconquérir le cœur des Français moins d'un an après son abdication. L'historien Jacques Bainville constate : « Il n’y a peut-être pas de phénomène plus extraordinaire dans notre histoire. (…) Officiers et soldats se rallièrent à lui : sachant toujours parler aux soldats, il touchait leur cœur par des souvenirs de gloire, et les premiers détachements envoyés pour lui barrer la route l’acclamèrent après un moment d’hésitation. »

Son retour était fulgurant. Débarqué le 1er mars 1815 sur la côte méditerranéenne, il s'installa aux Tuileries le 20 mars, tandis que Louis XVIII était contraint de s'expatrier à Gand en Belgique. L'aventure allait durer cent jours et causer des dégâts dans la réconciliation des Français et dans les pourparlers de paix et de partage des territoires avec les Alliés. Napoléon et son gouvernement ne trouvèrent pas de soutien chez les notables. Ils jouèrent alors la partition jacobine et révolutionnaire, contre les nobles et les prêtres.

Les Alliés annoncèrent leur intention de rompre le traité de Paris et se préparèrent à une nouvelle guerre. Après l'ultime défaite française de Waterloo, le 18 juin 1815, Napoléon abdiqua pour la seconde et dernière fois. Louis XVIII revint à la tête de la monarchie le 8 juillet. « Mais la figure d’un Napoléon libéral, confondu avec la cause de la Révolution, resta. De là date cette alliance des bonapartistes et des libéraux qui allait agiter la Restauration et la monarchie de Louis-Philippe pour préparer le règne de Napoléon III », affirme Jacques Bainville.

Des Chambres parlementaires en effervescence

En novembre 1815, le second traité de Paris fut bien plus difficile à négocier avec les Alliés que le précédent de 1814. La France dut verser une indemnité de guerre de 700 millions et fut amputée de 5000 km² et de 500 000 habitants. Elle perdit aussi ses forteresses des frontières nord et est, qui la protégeaient des invasions. La France resta occupée par les armées alliées pendant trois ans. « Par une criante injustice, mais naturelle à l’homme, qui aime à rejeter sur autrui la responsabilité de ses fautes et de ses maux, ce ne fut ni à Napoléon ni à lui-même que le peuple français imputa les traités de 1815, mais aux Bourbons qui avaient mis tout leur effort à les atténuer » estime l'historien Jacques Bainville.

Après de nouvelles élections en août 1815, 90% des élus furent des ultra-royalistes (partisans d'une monarchie absolue). Louis XVIII qualifia cette Assemblée de « Chambre introuvable », car il n’aurait jamais cru pouvoir en trouver une pareille. Il n'en fut pas heureux car elle allait à l'encontre de sa politique d'amnistie et de réconciliation. D'ailleurs, il prit garde à prévenir une épuration politique après les Cent jours. Cependant cette épuration eu lieu sous le nom de « Terreur blanche » dans certaines régions, principalement la vallée du Rhône et le Midi de la France, provoquant l’assassinat de dizaines de bonapartistes par des ultra-royalistes.

La Chambre à majorité ultra-royaliste s'obstina pendant une année à dicter sa politique au gouvernement. Le monarque ne put que dissoudre cette Assemblée. Les élections suivantes favorisèrent une chambre plus équilibrée. « Dorénavant, ultras, modérés et libéraux se disputent la majorité ou au moins une position dominante à la Chambre. Pétitions, amendements, interpellations du gouvernement : la France découvre les joutes parlementaires. S’inspirant de l’exemple anglais, Louis XVIII prend l’habitude de choisir ses ministres au sein des Assemblées », indique l'historien Jean Sévillia.

Charles X et l'exacerbation des clivages parlementaires

Quand Louis XVIII décèda de maladie à 68 ans, sans descendance, son frère Charles X lui succéda. Il s'engagea à maintenir la Charte. « En mai 1825, le roi est sacré à Reims. Nul ne sait alors que ce sera le dernier sacre de la longue histoire de la monarchie française. Le rituel a été modifié afin d’être plus conforme à l’esprit du temps, notamment par l’ajout d’un serment de fidélité à la Charte », écrit Jean Sévillia.

Dans cette période de grande effervescence intellectuelle, la liberté de la presse et la diversité des opinions entraînèrent la publication de nombreux journaux et articles qui malmenèrent le gouvernement de Charles X. Or, le président du Conseil des ministres, Villèle, homme prudent, expérimenté et excellent administrateur, ne sut pas, dans la bataille de l'opinion, défendre et expliquer les lois à débattre qui étaient pour la plupart sensées et nécessaires. Les Chambres semblaient être devenues des foires d'empoigne. Villèle devint impopulaire à droite comme à gauche et la contestation s'amplifia.

Charles X poursuivit la politique de paix entamée par son frère Louis XVIII. Cependant, sous la pression de l'opinion publique, qui se faisait déjà par le pouvoir d'influence de la presse écrite, Villèle, en 1827, monta une expédition navale française, aux côtés des Anglais et des Russes, pour libérer la Grèce de sa sujétion ottomane. Leur victoire contre la flotte turco-égyptienne, prépara l'indépendance de la Grèce qui eut lieu en 1830.

Le règne de Charles X allait être écourté en juillet 1830 par une insurrection de la population parisienne, la révolution des Trois Glorieuses.

Soutenez notre média par un don ! Dès 1€ via Paypal ou carte bancaire.