Faut-il abandonner le scrutin majoritaire à deux tours pour élire les députés à la proportionnelle ? Cette question fait l’objet de discussions passionnées jusqu’au sein du gouvernement. Au-delà des polémiques sur les avantages et les inconvénients de chaque mode de scrutin, des travaux récents suggèrent qu’un système fondé sur la proportionnelle est perçu comme plus démocratique. Son adoption pourrait contribuer à restaurer la confiance des citoyens dans le jeu politique.

D’après un sondage réalisé dans la foulée des élections législatives anticipées de 2024, 57 % des personnes interrogées jugeaient que la composition de l’Assemblée nationale ne reflétait pas fidèlement l’opinion des Français. Un tel résultat peut surprendre si l’on considère que ces mêmes Français venaient de désigner leurs députés ! S’il reflète sans doute les déceptions cumulées d’électeurs dont le vote n’a pas permis à leur parti d’obtenir une majorité, il traduit aussi plus profondément un malaise démocratique et un fossé croissant entre citoyens et représentants.

Dans ce contexte, le débat sur la réforme du système électoral – c’est-à-dire de la manière dont les suffrages sont transformés en sièges au sein d’une assemblée – prend un relief particulier. Il a été récemment ravivé par la publicité donnée à un « bras de fer » sur ce sujet entre Bruno Retailleau et François Bayrou.

Il faut dire que le Premier ministre est un partisan historique de l’instauration d’un système proportionnel, dans lequel chaque parti se voit attribuer un pourcentage des sièges de députés en fonction de son pourcentage de votes. Son ministre de l’Intérieur, quant à lui – et à l’image du parti Les Républicains dans son ensemble – reste viscéralement attaché au scrutin majoritaire à deux tours. Rappelons que ce mode de scrutin, qui correspond à l’élection dans une circonscription de celui ou celle qui arrive en tête au second tour, est utilisé pour les élections législatives depuis l’instauration de la Ve République en 1958 (à l’exception de celles de 1986).

La proportionnelle transforme l’offre politique

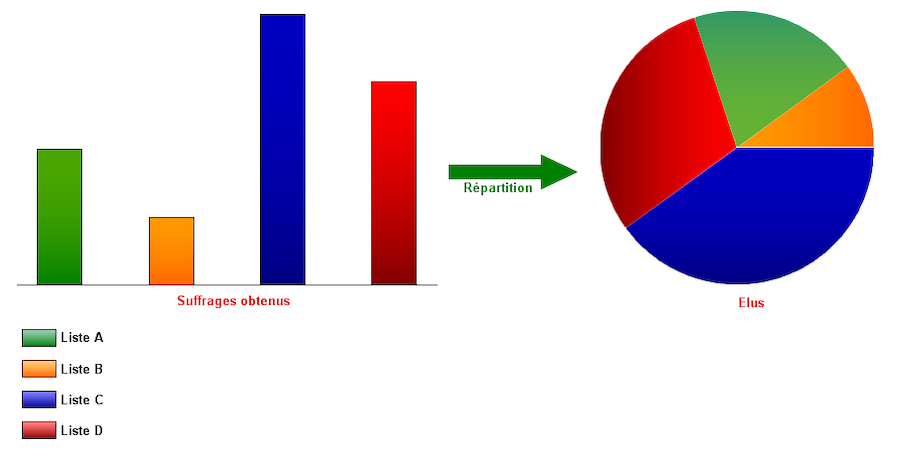

De part et d’autre, les arguments sur les mérites et les effets de chaque système ne manquent pas. La proportionnelle assure par définition une représentation des forces politiques en fonction de leur poids dans l’électorat. Les partis y jouent un rôle primordial car ce sont eux qui se chargent de constituer des listes de candidats, que ce soit à l’échelle départementale, régionale ou nationale.

Les effets du scrutin majoritaire sont tout autres. Si ce mode de scrutin a pour effet théorique d’assurer une large majorité au parti arrivé en tête des élections, cela se fait au prix d’une distorsion de la représentation. Cette dernière est cependant contrebalancée par davantage de redevabilité personnelle des représentants, dans la mesure où chaque député élu localement rend des comptes à l’ensemble des électeurs de sa circonscription.

Avec un système majoritaire tel que nous le connaissons aujourd’hui, les partis politiques sont également encouragés à se coaliser « avant » les élections pour maximiser leurs chances d’accéder au second tour, ou à former des alliances dans l’entre-deux-tours. C’est ce qu’ont parfaitement compris les partis du Nouveau Front populaire en 2024.

À l’inverse, avec un mode de scrutin proportionnel, chaque formation politique – y compris les plus petites – est susceptible de concourir seule. La formation des gouvernements dépend alors de la constitution de coalitions après les élections. Le dilemme est donc ici le suivant : vaut-il mieux une offre politique restreinte mais lisible dès l’élection, ou plus diversifiée au risque de rendre les alliances postélectorales imprévisibles pour les électeurs ?

Et les citoyens, qu’en pensent-ils ?

Les controverses techniques autour des effets des systèmes électoraux cachent en réalité un enjeu plus fondamental : celui de la légitimité démocratique et de la recherche d’un processus électoral à la fois juste et équitable. Une autre façon d’aborder la question consiste à interroger les préférences des citoyens eux-mêmes. En démocratie, n’est-ce pas à eux de choisir les règles du jeu politique ?

Sur ce point, les sondages récents sont clairs. D’après le sondage Elabe cité plus haut, en 2024, seuls 37 % des Français se disaient attachés au scrutin majoritaire à deux tours, alors qu’une majorité préférerait soit un scrutin proportionnel au niveau national (35 %), soit un système mixte (26 %). En mai 2025, selon une autre enquête de l’institut Odoxa, 75 % des Français se disaient désormais favorables à l’élection des députés à la proportionnelle.

Afin de contourner les limites inhérentes aux enquêtes d’opinion, j’ai mené en 2022 avec des collègues italiens et hongrois une étude expérimentale dans trois pays aux systèmes électoraux et à la qualité démocratique variés : la France, l’Italie et la Hongrie. Notre objectif : comprendre comment le mode de scrutin, entre autres facteurs, influe sur la perception que les citoyens ont de la qualité démocratique des institutions.

Nous avons demandé à des participants de comparer deux systèmes politiques fictifs, construits selon neuf critères variant aléatoirement, et d’indiquer lequel leur semblait le plus démocratique. Les critères pris en compte correspondaient aussi bien aux modalités d’accès au pouvoir – y compris la proportionnalité du système électoral – qu’aux processus de décision et aux performances du gouvernement.

Un système politique reposant sur la proportionnelle est systématiquement jugé plus démocratique

Les enseignements de cette étude sont multiples. Par rapport aux études antérieures qui mettaient l’accent sur les caractéristiques personnelles des répondants, sur leurs préférences partisanes ou sur leur situation économique, notre travail démontre l’importance du cadre institutionnel, en particulier du système électoral, parmi les différents éléments qui conduisent des citoyens – toute chose étant égale par ailleurs – à considérer un régime comme plus démocratique qu’un autre.

Même en tenant compte d’autres facteurs comme le niveau de corruption ou la performance économique, les résultats sont nets : peu importe le contexte, les citoyens jugent plus démocratique un système où les élus sont choisis à la proportionnelle. Le fait qu’un système politique repose sur la proportionnelle augmente sa probabilité d’être considéré comme plus démocratique de 3,6 points de pourcentage par rapport à un système fonctionnant avec un mode de scrutin majoritaire.

Cette préférence pour un système proportionnel, qui confirme des travaux menés en Autriche, Angleterre, Irlande et Suède, correspond en outre, chez les citoyens, à une vision d’ensemble cohérente de ce qui rend un système politique plus démocratique. Les participants ont en effet également jugé plus démocratiques des systèmes où un grand nombre de partis étaient représentés, plutôt que quelques-uns, et où le gouvernement était issu d’une coalition, plutôt que d’un seul parti. Avoir une offre politique large augmente de 3,6 points de pourcentage la probabilité qu’un système politique soit considéré comme plus démocratique par rapport à un système où il n’y a qu’un nombre réduit de partis. Le gain est même de 5 points de pourcentage lorsqu’il y a un gouvernement de coalition plutôt qu’un gouvernement unitaire.

Ce sont par ailleurs les participants les plus attachés à la démocratie – ceux qui estiment qu’elle est préférable à toute autre forme de gouvernement – qui se montrent les plus enclins à désigner comme plus démocratique un système politique basé sur la proportionnelle. La probabilité que ce groupe choisisse un système donné passe ainsi de 45 % à 55 % si celui-ci présente des caractéristiques proportionnelles. À l’inverse, la proportionnelle ne génère aucun écart significatif dans les probabilités qu’un système soit choisi plutôt qu’un autre chez les participants qui soutiennent faiblement la démocratie.

Notons enfin que cette valorisation du pluralisme et de la recherche du compromis ne peut s’expliquer par l’ignorance dans laquelle les participants se trouveraient des effets potentiellement négatifs de la proportionnelle. Les résultats pour la France sont en effet sur ce point parfaitement convergents avec ceux obtenus par notre étude dans les pays qui utilisent déjà la proportionnelle intégrale, comme l’Italie, ou un système mixte, comme la Hongrie. Le fait qu’un système politique s’appuie sur un scrutin proportionnel plutôt que majoritaire augmente de 8 points de pourcentage la probabilité que les participants hongrois le désignent comme plus démocratique ; parmi les participants italiens, la différence entre ces deux scénarios est, comme dans l’enquête française, de 3,6 points de pourcentage.

Quelles leçons pour le débat français ?

Bien sûr, le système électoral ne constitue qu’un des aspects poussant les citoyens à juger un régime politique plus démocratique qu’un autre. Il serait tout à fait illusoire de penser que l’adoption de la proportionnelle pour les élections législatives pourrait suffire à réconcilier les Français avec la politique et à régler tous les problèmes de la Ve République.

Notre étude a cependant le mérite de montrer que les modalités de désignation des responsables politiques – en particulier le mode de scrutin – sont un élément clé de la satisfaction démocratique, indépendamment de la façon dont le pouvoir est ensuite exercé et des résultats qu’il obtient. Ainsi, même si dans notre étude la croissance économique et le niveau de corruption ont un large effet sur la satisfaction démocratique (la probabilité qu’un pays connaissant une forte croissance et peu de corruption soit considéré comme plus démocratique augmente respectivement de 14,5 et de 3,5 points de pourcentage par rapport à un pays à l’économie stagnante et corrompu), ils n’annulent pas celui, bien tangible, de la proportionnalité du système électoral.

Cela contribue à expliquer pourquoi il est vain d’espérer restaurer la confiance envers les gouvernants par la seule amélioration du bien-être des citoyens. Les gouvernements sortants en ont fait l’amère expérience en 2022 et, plus encore, en 2024 : même si les facteurs expliquant leurs échecs électoraux sont multiples, il est assez clair que leurs tentatives de tirer profit de bons résultats en matière d’emploi ne se sont pas traduits par un surcroît de popularité dans les urnes.

Rédacteur Charlotte Clémence

Auteur

Navarro Julien : Chargé de recherche en science politique, Institut catholique de Lille (ICL)

Cet article est republié du site The Conversation, sous licence Creative Commons.

Soutenez notre média par un don ! Dès 1€ via Paypal ou carte bancaire.