La fête de Chongyang, célébrée le neuvième jour du neuvième mois lunaire, rappelle aux Chinois leur devoir de respect envers leurs aînés. Cette piété filiale, pilier de la civilisation chinoise, ne relevait pas seulement de la morale familiale : elle était au cœur d’un véritable système de prise en charge des aînés dans la Chine ancienne, sophistiqué et évolutif, dont les mécanismes méritent d’être redécouverts.

Quand la canne devenait l’insigne de pouvoir

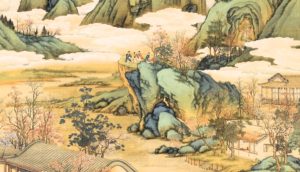

Imaginez un vieil homme de quatre-vingts printemps, s’appuyant sur un bâton orné d’une tourterelle sculptée, franchissant les portes du palais impérial pour assister au conseil. Cette scène, loin d’être anecdotique, illustre l’ingéniosité du système mis en place dès la Chine ancienne pour honorer la vieillesse.

À l’époque pré-Qin (avant 221 av. J.-C.), la société avait établi une nomenclature précise des âges : à soixante ans, on devenait qi (耆), à soixante-dix ans lao (老), à quatre-vingts et quatre-vingt-dix ans mao (耄), et les centenaires atteignaient le stade qi (期), celui de la retraite paisible. Mais cette classification n’était pas qu’honorifique.

Le Livre des Rites (Liji, 礼记), dans son chapitre Institutions royales (Wangzhi, 王制), décrit le jiuzhang (鸠杖), cette canne à tête de tourterelle qui constituait bien plus qu’une aide à la marche : elle symbolisait un statut social enviable. Dès cinquante ans, on pouvait s’en servir chez soi. À soixante ans, elle vous accompagnait dans le village. À soixante-dix ans, elle franchissait avec vous les portes de la capitale. À quatre-vingts ans, elle pénétrait la cour impériale. Et lorsqu’un nonagénaire détenait un savoir précieux, l’empereur lui-même dépêchait des émissaires à son domicile, chargés de victuailles et de questions.

Une bureaucratie au service de la longévité

L’administration impériale ne laissait rien au hasard. Des postes officiels comme le grand chancelier (Da Situ, 大司徒) ou le Responsable des Anciens (Zhang Lao, 掌老) étaient spécifiquement dédiés à la gestion du bien-être des personnes âgées. La dynastie Zhou (1046-256 av. J.-C.) avait même institué une politique de soins aux malades (Yang ji zhi zheng, 养疾之政), créant la fonction de surveillant des maladies (Zhang bing, 掌病).

Ce fonctionnaire devait effectuer des visites régulières, dont la fréquence augmentait avec l’âge : tous les trois jours chez les septuagénaires occupant une fonction publique, tous les deux jours pour les octogénaires, quotidiennement pour les nonagénaires. Les personnes âgées du commun recevaient une visite tous les cinq jours : une attention médicale préventive remarquablement moderne.

Quand la loi protège les cheveux blancs

La dynastie Qin (221-206 av. J.-C.), malgré sa réputation de dureté légaliste, ne dérogeait pas à cette tradition. Elle la renforça même juridiquement, punissant sévèrement tout manquement à la piété filiale. Mais c’est sous les Han (206 av. J.-C. - 220 apr. J.-C.) que l’édifice atteignit sa maturité.

L’empire han promulgua le premier décret sur la prise en charge des anciens (Yang lao ling, 养老令) de l’histoire chinoise, véritable charte des droits des seniors. À cinquante-six ans, on était exempté de taxes. À soixante ans, les veufs et veuves ne payaient plus de droits sur leurs activités commerciales. Le système de recrutement des fonctionnaires (Chá jǔ zhì, 察举制), élevait la piété filiale au rang de critère de sélection, cherchant des candidats dont la conduite exemplaire envers leurs parents inspirait la société.

L’invention des premières maisons de retraite

La période troublée des Trois Royaumes, Jin et Dynasties du Nord et du Sud (220-589) vit paradoxalement naître une innovation sociale majeure. L’empereur Wu des Liang, Xiao Yan (蕭衍, 464-549), fonda en 502 à Jiankang (l’actuelle Nankin) le Gudu Yuan (孤独园), littéralement le Jardin de la Solitude : la première institution publique d’accueil des personnes âgées isolées et des orphelins de Chine. La cour prenait en charge vêtements, nourriture et soins médicaux.

Les Wei du Nord (386-534) innovèrent différemment avec le système Cunliu yang qin (存留养亲), une forme de sursis pénitentiaire : les condamnés à mort ou à l’exil dont les parents âgés dépendaient d’eux pouvaient suspendre leur peine jusqu’au décès de leurs ascendants. La piété filiale primait sur la justice pénale.

Le système de prise en charge des aînés dans la Chine ancienne atteint son apogée sous les Tang

Sous les Tang (618-907), la cour impériale émit soixante-treize édits relatifs aux personnes âgées. Le Décret sur la prise en charge des anciens (Yang Lao Ling, 养老令) réduisait les peines pour les criminels âgés, sauf pour les plus graves. Le pouvoir impérial exemptait non seulement les seniors de corvées et d’impôts, mais étendait ces privilèges à leurs descendants et aux jeunes gens désignés pour les servir.

Ces jeunes gens, appelés Shi ding (侍丁, serviteurs par devoir), étaient spécialement désignés pour s’occuper des personnes âgées et bénéficiaient en contrepartie d’une exemption de corvées et de service militaire. La loi Tang interdisait même aux descendants de voyager loin si leurs parents nécessitaient des soins, sous peine de poursuites.

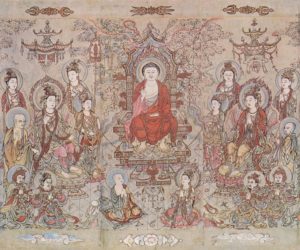

L’impératrice Wu Zetian (武则天, 624-705) multiplia les établissements : Beitian Yangbing Yuan (悲田养病院, Hospice du Champ de Compassion) et Pujiu Bingfang (普救病坊, Dispensaire du Salut Universel) accueillaient les délaissés.

Professionnalisation et démocratisation

Les Song (960-1279) systématisèrent l’accueil institutionnel. Après avoir privilégié le modèle familial avec un système de récompenses et sanctions, l’empereur Shenzong (神宗, r. 1067-1085) créa les Si Fu Tian Yuan (四福田院), premiers hospices officiels, puis d’autres établissements suivirent : Juyang Yuan (居养院, Maison de résidence et de soins), Yangji Yuan (养济院, Maison d’assistance et de secours) et Anji Fang (安济坊, Dispensaire de paix et de secours).

Bien que portant des noms différents, il s’agissait toutes d’institutions charitables dédiées à l’accueil des personnes âgées. L’âge d’admission fut abaissé à cinquante ans. Fait remarquable : des établissements privés émergèrent spontanément, témoignant de la vitalité du système de prise en charge des aînés dans la Chine ancienne.

Les Yuan (1271-1368), dynastie mongole, adoptèrent ces pratiques chinoises. Kubilai Khan (忽必烈, 1215-1294), sur conseil de son ministre chinois Liu Bingzhong (刘秉忠, 1216-1274), établit un Yangji Yuan (养济院, Maison d’assistance et de secours) dans chaque circuit administratif pour les veufs, veuves, orphelins, personnes seules, âgées, faibles, malades, handicapées et indigentes.

Codification et rituels fastueux

Les Ming (1368-1644) encouragèrent l’adoption privée des anciens isolés, offrant des récompenses aux familles d’accueil. Synthétisant les expériences antérieures, ils inscrivirent dans le Grand Code des Ming (Da Ming Lü, 大明律) l’obligation pour chaque district d’entretenir un Yangji Yuan, précisant bénéficiaires, modalités et financement.

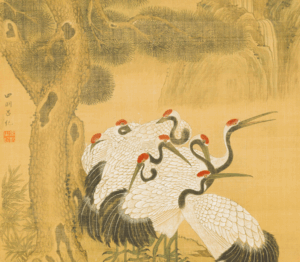

Les Qing (1644-1912) excellèrent dans la mise en scène de la révérence envers l’âge. Les célèbres Banquets des Mille Vieillards (Qiansou Yan, 千叟宴), organisés par les empereurs Kangxi (康熙, règne: 1661-1722) et Qianlong (乾隆, règne: 1735-1796), réunissaient des milliers de septuagénaires pour un festin impérial grandiose, transformant le respect des anciens en spectacle de la cour impériale.

La cour Qing maintenait l’attribution de titres honorifiques et de plaques commémoratives, l’exemption fiscale des familles, les subventions directes, et instituait un système de retraite pour les mandarins, précurseur des pensions modernes.

Un héritage toujours vivant

Ce parcours millénaire révèle une constante : en Chine, prendre soin des anciens n’a jamais relevé du seul sentiment familial, mais d’une responsabilité collective orchestrée par la cour impériale. Ce modèle tripartite — famille soutenue, société mobilisée, pouvoir garant — résonne étrangement avec les défis contemporains du vieillissement démographique. Une leçon d’histoire qui demeure d’une brûlante actualité.

Rédacteur Yi Ming

Soutenez notre média par un don ! Dès 1€ via Paypal ou carte bancaire.