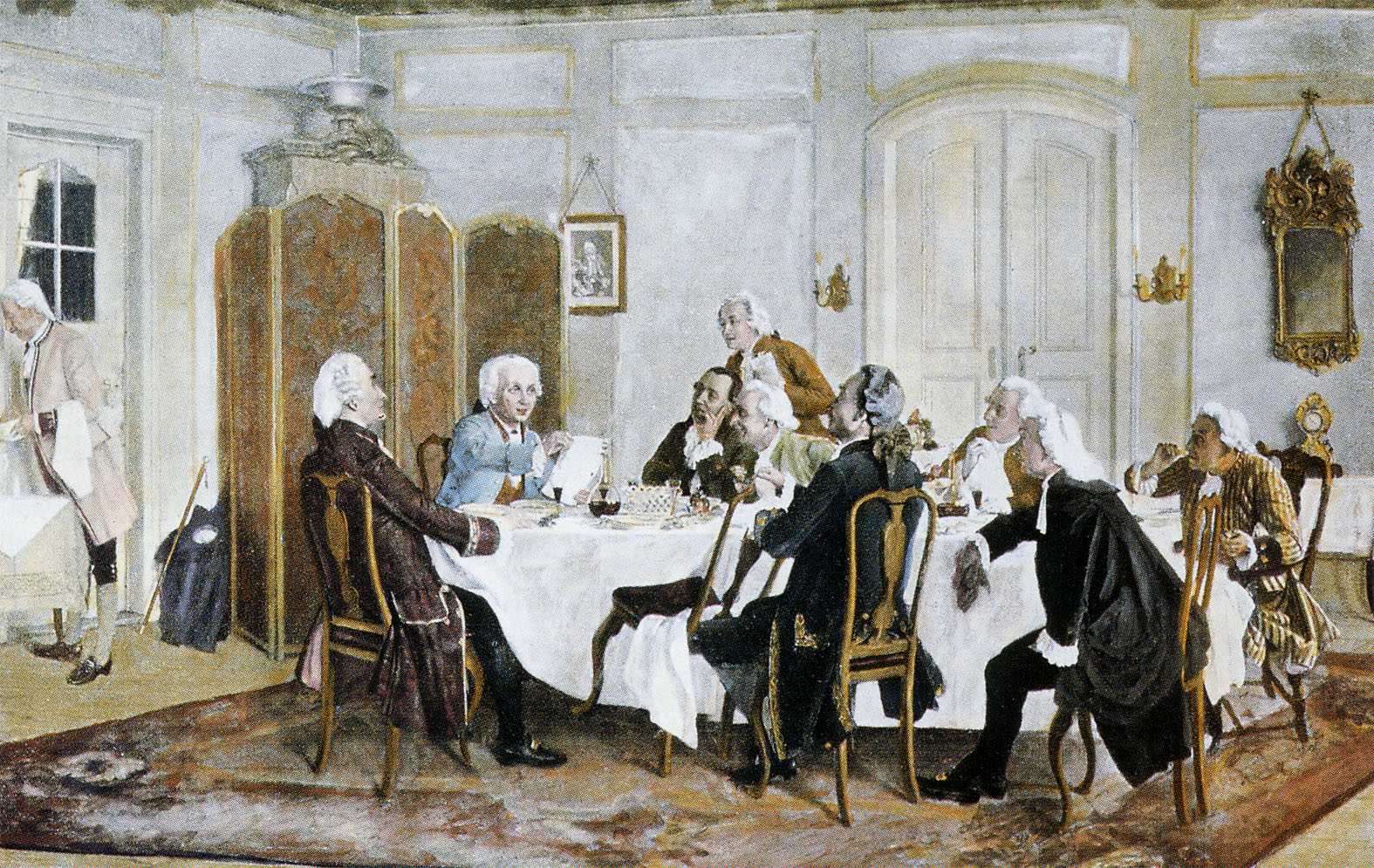

Dans les années 1800, le philosophe allemand Emmanuel Kant était très critique. Il est célèbre pour ses avancées significatives dans l’étude de l’éthique et de la morale. Emmanuel Kant est né en 1724 à Berlin, en Prusse. Il a passé sa vie à s’interroger sur le bien et le mal, ainsi que sur les choix moraux.

Cet article présente les idées de Kant. Il décortique les théories morales problématiques qu’il a élaborées et montre comment il a transformé les mentalités au cours de l’Aufklärung, le siècle des Lumières en Allemagne.

La vie et le parcours d’Emmanuel Kant

Emmanuel Kant, figure majeure de l’Aufklärung, le siècle des Lumières en Allemagne, a apporté une contribution significative à la philosophie, à l’éthique et à la métaphysique. Comprendre sa vie est essentiel pour comprendre ses œuvres philosophiques.

La scolarité de Kant a façonné sa conception de la philosophie. Après ses études, il a travaillé comme précepteur et s’est familiarisé avec le système éducatif actuel et le rôle de chacun dans la société.

Emmanuel Kant a été influencé par des penseurs tels que David Hume (1711-1776) et Christian Wolff (1679-1754). Il a réfléchi à la nature de la réalité et à la manière dont nous connaissons ce que nous savons. Dans ses œuvres ultérieures, il a combiné empirisme et rationalisme.

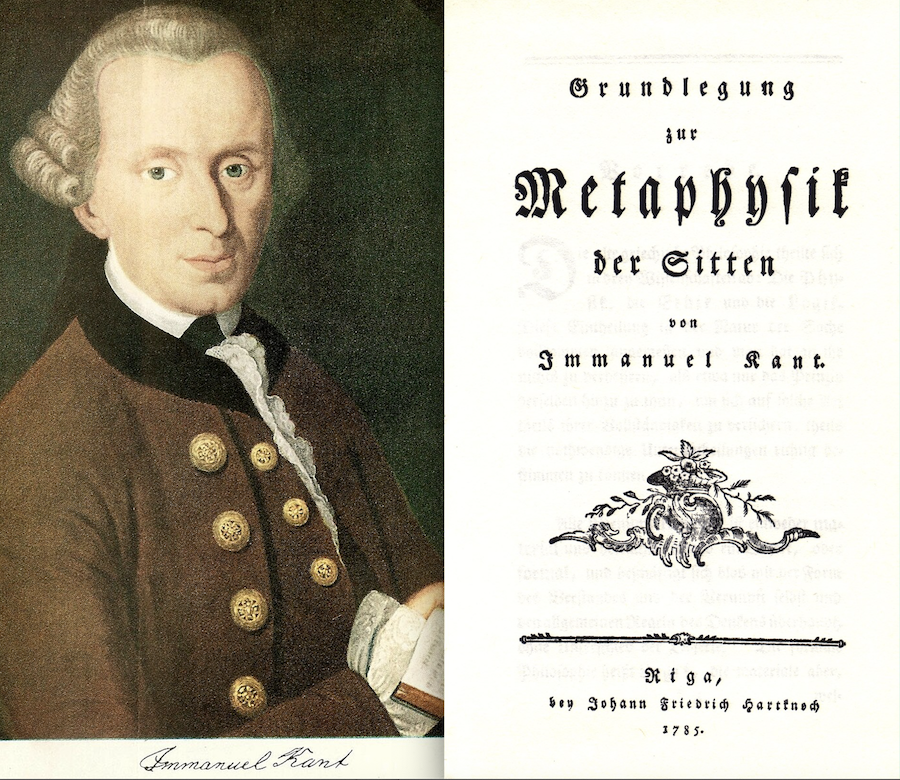

Ses œuvres majeures constituent l’héritage intellectuel d’Emmanuel Kant. La métaphysique a été transformée par la Critique de la raison pure (1781). L’impératif catégorique a été mentionné pour la première fois dans la Critique de la raison pratique(1788), un ouvrage de théorie morale. Les Fondements de la métaphysique des mœurs(1785) et la Critique de la faculté de juger(1790) ont enrichi les idées de Kant sur le bien, le mal et le beau. Ces œuvres ont eu un impact durable sur la philosophie moderne et ont fait de Kant une figure marquante.

Les théories de l’Aufklärung, le siècle des Lumières en Allemagne

Dans Was ist Aufklärung ? Qu’est-ce que les Lumières ? en français, Emmanuel Kant explique que les principes des Lumières signifient se libérer de l’immaturité que l’on s’impose, selon sa compréhension. Il souligne l’importance de la liberté, distinguant la liberté publique de questionnement du devoir civique d’obéir aux ordres. Emmanuel Kant met en garde contre l’imposition de règles incontestées aux générations futures, prévoyant une pleine réalisation progressive des Lumières. Il qualifie son époque de « siècle des Lumières » et rend hommage à des monarques comme Frédéric le Grand pour avoir favorisé le progrès et la liberté intellectuelle.

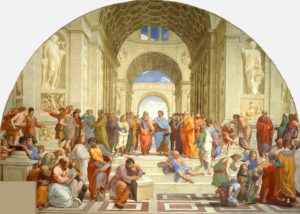

L’empirisme, promu par des philosophes comme John Locke (1632-1704) et David Hume, affirme que la plupart des informations proviennent d’expériences sensorielles et d’observations du monde réel. Ses partisans affirment que l’on apprend en interagissant directement avec le monde extérieur, accordant une grande importance à l’observation, à l’expérimentation et aux données pour comprendre la réalité.

Le rationalisme, quant à lui, est soutenu par des philosophes comme René Descartes (1596-1650) et Baruch Spinoza (1632-1677). Il affirme que la raison naturelle et la compréhension intellectuelle sont nos principales méthodes d’apprentissage. Certains partisans affirment que certains faits sont évidents et peuvent être compris par la logique et la réflexion sur soi-même. Ils soulignent le pouvoir de la déduction, de l’esprit et de ses idées naturelles dans la formation de la connaissance humaine.

Emmanuel Kant, figure clé de la pensée des Lumières, a tenté de rapprocher les différentes idées de l’empirisme et du rationalisme. Dans sa synthèse, notamment dans des ouvrages comme la Critique de la raison pure, Emmanuel Kant affirme que les idées naturelles et l’expérience directe enrichissent les connaissances humaines.

Il a élaboré la connaissance synthétique a priori, selon laquelle certaines vérités ne proviennent pas seulement de l’expérience, mais aussi de l’interaction entre les faits et les modes de pensée naturels. La synthèse de Kant a tenté de combiner méthodes pratiques et rationnelles en dressant un tableau complet de la façon dont les individus pensent et apprennent.

Le point de vue de Kant sur la bonne volonté

Emmanuel Kant, figure emblématique de la théorie morale, a souligné l’importance de la bonne volonté dans les choix moraux. Il affirme que la bonne volonté est la valeur morale qui découle de la finalité d’une action, et non de ses résultats. La théorie éthique de Kant, en particulier les Fondements de la métaphysique des mœurs, affirme que la bonne volonté est la seule chose toujours bonne. Lorsqu’une personne en est dotée, elle est déterminée à suivre les normes morales et à agir par devoir plutôt que par désir personnel ou par facteurs extérieurs.

Kant souligne que la valeur morale repose sur la valeur de la bonté elle-même. Il affirmait que les décisions éthiques doivent s’aligner sur un devoir authentique et que la qualité morale d’une action repose sur la bienveillance.

Emmanuel Kant affirme aussi que la bienveillance diffère de l’intérêt personnel ou des sentiments, car elle repose sur le devoir moral : seul élément qui confère une valeur morale à quelque chose. Le cadre éthique de Kant montre clairement qu’il existe une différence entre les actions motivées par le devoir et la bonté et celles motivées par d’autres motivations.

Devoir et obligation morale dans l’éthique kantienne

La théorie morale d’Emmanuel Kant repose sur le devoir et l’obligation morale. Elle valorise les actions elles-mêmes davantage que leurs résultats. Le devoir est une idée fondamentale qui se révèle être un besoin absolu et universel, au-delà des préférences personnelles et des facteurs extérieurs.

L’éthique de Kant avance que le devoir est distinct des désirs humains ou des résultats possibles. Il souligne que le devoir est la responsabilité de suivre des règles morales fondées sur la capacité de l’esprit à être indépendant. La valeur morale d’une action découle de sa finalité, généralement motivée par le sens du devoir plutôt que par des raisons personnelles.

Kant a formulé l’impératif catégorique, principe du devoir moral, qui révèle que les actions doivent être fondées sur des maximes généralement applicables et non contradictoires. L’impératif catégorique est la norme la plus élevée du devoir moral. Il précise que les actes doivent être fondés sur des principes qui s’appliquent toujours à tous.

L’universalisabilité, l’idée selon laquelle les règles morales devraient toujours s’appliquer à tous les êtres raisonnables, fait partie intégrante de l’éthique kantienne. Kant affirmait qu’une action éthiquement acceptable nécessite une maxime que chacun peut utiliser et qui n’entraîne pas de contradictions logiques.

En mettant l’accent sur l’universalisabilité, les obligations morales sont jugées de manière juste et raisonnable, ce qui incite les individus à agir conformément à l’impératif catégorique.

Le principe des fins dans l’éthique kantienne

Le principe des fins est au cœur de la théorie morale d’Emmanuel Kant et aide les individus à faire des choix éthiques. Ce concept affirme que les personnes doivent être traitées comme des fins en soi, et non comme de simples moyens. Il souligne la valeur et la dignité de chaque personne. Kant soutient que les actes moraux doivent respecter la liberté, la raison et l’humanité d’autrui.

Le principe des fins révèle que les personnes ne peuvent être utilisées comme des outils pour parvenir à un gain personnel. Ce principe souligne l’importance de reconnaître et de respecter la valeur naturelle de chaque personne. L’accent mis par Kant sur la vision des autres comme des fins témoigne de son attachement à un cadre moral qui privilégie la valeur individuelle et le comportement éthique envers autrui.

L’influence durable d’Emmanuel Kant sur la pensée des Lumières

Emmanuel Kant était une figure célèbre de l’Aufklärung, le siècle des Lumières en Allemagne. Son engagement en faveur de la raison, de la liberté humaine et de la quête de la connaissance a profondément marqué le débat philosophique. Outre la logique, il a influencé la pensée politique, la façon dont nous savons ce que nous savons et l’apparence que les choses devraient avoir.

Grâce à l’engagement indéfectible de Kant envers les idéaux moraux, des sujets tels que la morale, les droits de l’homme et les devoirs sociétaux sont ouvertement débattus. Emmanuel Kant a apporté des contributions significatives, stimulantes et inspirantes à la pensée des Lumières. Elles restent importantes pour répondre aux questions fondamentales sur la vie et la morale.

Rédacteur Charlotte Clémence

Source : Immanuel Kant: Pioneer of Enlightenment Ethics and Moral Philosophy

www.nspirement.com

Soutenez notre média par un don ! Dès 1€ via Paypal ou carte bancaire.