En 1815, Napoléon Ier accomplit l’impossible : il s’échappe de son exil sur une île minuscule, l’île d’Elbe, marche droit sur Paris et reconquiert le trône de France sans coup de feu. Quelques années plus tard, il finira sur un rocher isolé, l’île de Sainte-Hélène, dans l’Atlantique Sud, d’où il ne s’échappera plus jamais, bien que des rumeurs de sauvetage et d’empoisonnement circulent encore aujourd’hui.

Comment l’un a-t-il pu échapper au bouleversement de l’Europe, tandis que l’autre a donné naissance à l’un des plus grands mythes de l’histoire ?

Le retour et la légende

Le soir du 26 février 1815, alors que le crépuscule tombait sur la mer Tyrrhénienne, Napoléon Ier s’échappa de son petit domaine insulaire de l’île d’Elbe, et prit la mer vers la France continentale. La suite devint l’un des actes les plus audacieux de l’histoire européenne : une marche sur Paris, l’effondrement d’une monarchie restaurée et une brève remontée au pouvoir qui se conclura à Waterloo.

Pourtant, malgré toute sa grandeur théâtrale, cette évasion doit être replacée dans le contexte de l’époque : les fragilités de la Restauration des Bourbons, l’agitation de la société française et l’équilibre précaire des pouvoirs dans l’Europe post-napoléonienne.

Des décennies plus tard, en exil à Sainte-Hélène, Napoléon Ier allait vivre dans des conditions bien plus contraignantes : surveillé, isolé et sujet à de nombreuses rumeurs de complots d’évasion auxquels il avait du mal à croire. Son refus de partir n’a fait qu’approfondir son mythe, le transformant en martyr et en légende plutôt qu’en simple empereur déchu.

Dans ce qui suit, je propose de retracer les deux épisodes, l’évasion réelle et les évasions non réalisées, comme des miroirs : l’une une rupture, l’autre un cercueil. Mais toutes deux ont été essentielles à la mémoire de Napoléon.

Mise en place du contexte : l’île d’Elbe, l’exil et la vulnérabilité

Après la marche des armées coalisées sur Paris et la restauration de Louis XVIII, Napoléon Ier abdique en avril 1814. Il est envoyé en exil sur l’île d’Elbe dans le cadre d’un arrangement particulier. L’Europe coalisée lui a épargné la vie, car les exécutions de souverains déchus étaient considérées comme des précédents périlleux. Mais elles le dépouillent de son empire. Il conserve néanmoins une petite cour, une garde personnelle et le contrôle administratif du territoire de l’île d’Elbe. Comme il le dit dans une lettre : « Je n’ai conservé que mon autorité sur l’île d’Elbe et les forts de Portoferraio et de Porto Longone ».

De fait, l’Europe coalisée le traite comme un potentat déchu plutôt que comme un criminel en fuite. En pratique, cependant, cet arrangement se révèle instable. Le régime des Bourbons en France est profondément impopulaire. Il est marqué par son caractère, ressenti par le peuple français, comme réactionnaire, corrompu et déconnecté. Il contraste fortement avec l’énergie révolutionnaire qui avait propulsé Napoléon Bonaparte vers la gloire et l’empire. Les vétérans français se plaignent de la perte de leurs pensions. La bourgeoisie s’irrite du regain d’influence aristocratique et l’opinion publique reste instable.

Pendant ce temps, Napoléon s’occupe des réformes sur l’île d’Elbe : amélioration des infrastructures, stimulation de l’agriculture, instauration de nouvelles réglementations… Mais ces tâches ne suffisaient guère aux ambitions d’un homme habitué à commander des millions. Il entretenait également un réseau d’agents en France, surveillant les sentiments et la fragilité du régime des Bourbons.

Rétrospectivement, son exil fut aussi politiquement poreux que symbolique : trop proche du continent, trop peu surveillé et trop riche en menaces. Comme le note un historien, l’île d’Elbe était « trop proche de chez lui, trop peu surveillée ».

L’évasion : audace, élan et théâtre politique

Le départ de Napoléon de l’île d’Elbe est peu subtil. À la mi-février 1815, les observateurs remarquent son agitation croissante : les responsables en poste sur l’île d’Elbe commencent à soupçonner des préparatifs.

Pourtant, lorsque des autorités britanniques l’interrogent, il les rassure froidement : « Absurdités, fantasmes, Colonel. Je suis si bien à l’île d’Elbe que je ne la quitterais pour rien au monde ! ». Il passe néanmoins à l’action dans la nuit du 26 février. Il aborde plusieurs petits navires avec environ 1 200 hommes. Les puissances alliées s’attendaient à ce qu’il reste inerte, alors elles n’avaient pas organisé de patrouilles efficaces pour l’arrêter. Il débarque le 1er mars près de Golfe-Juan et entame une marche ardue vers le Nord.

S’ensuit un théâtre politique de premier ordre. Au fil de son avancée, les régiments envoyés pour le bloquer font défection à plusieurs reprises. La foule l’acclame, les officiers changent de camp. À Laffrey, près de Grenoble, un général royaliste tente de donner l’ordre de tirer sur les troupes qui approchaient. Napoléon s’avance alors, ouvre son manteau gris et lance ce discours :

- « Soldats du 5e, je suis votre empereur. Reconnaissez-moi. S’il est parmi vous un soldat qui veuille tuer son empereur, me voilà ! »

Les soldats, incapables de tirer sur un homme désarmé leur faisant face, jettent leurs armes et crient « Vive l’Empereur ! » et se rallient à sa cause. En quelques jours, il atteint Lyon, puis Dijon, puis Auxerre. Sa marche est inexorable et, le 20 mars, il entre dans un Paris où Louis XVIII avait déjà fui. Ainsi débutent les Cent-Jours : la dernière période du règne de Napoléon Ier.

Discours, symbolisme et renaissance de la légitimité

Le retour de Napoléon Ier n’est pas seulement un événement militaire : c’est aussi une situation rhétorique. Il publie des proclamations et des discours qui cherchent à le présenter non pas comme un usurpateur, mais comme un restaurateur de la dignité nationale.

Dans sa Proclamation à l’Armée du 1er mars 1815, il invoque la trahison d’hommes menteurs et emploie le langage de la révolution :

- « Français ! […] j’arrive parmi vous reprendre mes droits qui sont les vôtres. »

- « Les maux de notre pays me déchirent l’âme, j’en ai perdu le repos. Les vœux de l’armée me rappellent. L’immense majorité de la nation me désire ».

S’adressant plus personnellement à ses troupes, il déclare :

- « Arrachez ces couleurs que la nation a proscrites, et qui pendant vingt-cinq ans servirent de ralliement à tous les ennemis de la France ! Arborez cette cocarde tricolore, vous la portiez dans nos grandes journées […] Reprenez ces aigles que vous aviez à Ulm, à Austerlitz, à Iéna. »

Dès son débarquement il reprécise sa démarche :

- « Dans mon exil, j’ai entendu vos plaintes et vos vœux : vous réclamiez ce gouvernement qui est seul légitime. »

- L’aigle, avec les couleurs nationales, volera de clocher en clocher jusqu’aux tours de Notre-Dame. »

En bref, il présente son exil non pas comme une défaite, mais comme un repos temporaire, son retour comme la volonté du peuple : un coup d’État revêtu d’une légitimité populaire. Ce faisant, il exploite les profondes fissures de la Restauration des Bourbons et les derniers réservoirs de sentiment révolutionnaire encore vivaces en France.

Les Cent-Jours et la défaite finale

Les Cent-Jours (de mars à juin 1815) marquent un tournant décisif. Napoléon Ier s’empresse de consolider son pouvoir, offrant l’amnistie, rédigeant de nouvelles constitutions et levant une armée. Mais le destin est cruel.

À Waterloo, le 18 juin 1815, ses forces sont écrasées par une coalition improbable d’armées britanniques et prussiennes. Quelques jours plus tard, il abdique de nouveau, cette fois irrévocablement, et se rend aux Britanniques. Au lieu de l’envoyer à nouveau dans une forteresse méditerranéenne, la Coalition décide de l’exiler dans un lieu plus sécurisé : Sainte-Hélène, une île isolée et reculée de l’Atlantique Sud, où il est quasiment impossible de mettre en place une évasion.

Sainte-Hélène : exil, mythe et absence d’évasion

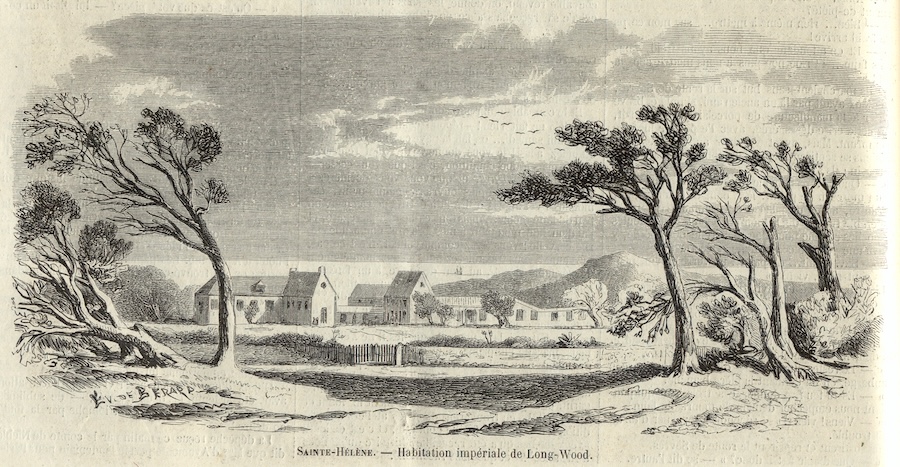

Le 15 octobre 1815, Napoléon Bonaparte arrive à Sainte-Hélène. Il ironisera plus tard à propos de l’île : « Ce n’est pas là un joli séjour. J’aurais mieux fait de rester en Égypte : je serais à présent Empereur de tout l’Orient ».

Là où l’île d’Elbe avait été une sorte de prison-jardin, Sainte-Hélène est une forteresse désolée, un brouillard aveuglant et une distance inflexible. La garnison britannique, les blocus navals et le contrôle strict des communications et des visiteurs rendaient tout projet d’évasion improbable. Au cours des six années suivantes, diverses rumeurs et spéculations sur des plans de sauvetage vont circuler, mais aucune ne se réalisera.

En exil, Napoléon se consacre à l’écriture de son propre récit, collaborant avec Emmanuel de Las Cases (1766-1842) sur Le Mémorial de Sainte-Hélène, un recueil des conversations quotidiennes qui demeure une source essentielle pour comprendre comment il a choisi de construire son héritage. Parmi les personnes présentes sur l’île se trouvait son médecin, Barry Edward O’Meara (1786-1836), qui publiera plus tard des comptes rendus critiques des traitements qu’il estimait infligés à Napoléon sous le gouverneur Hudson Lowe (1769-1844). Les conversations consignées dans le journal intime du général Gourgaud (1783 – 1852) révèlent un côté plus humain : un Napoléon taquin, inquisiteur, amer et pensif, bien loin du général de guerre, mais toujours vif et inébranlable dans sa volonté.

Bien qu’aucune tentative crédible n’ait abouti, l’idée d’une évasion hantera son exil, et se propagera à la postérité. Le fait qu’il soit resté captif jusqu’à sa mort renforce le mythe : non pas un tyran déchu vaincu par la force, mais un esprit tenace tenu en échec par des « puissances sinistres ».

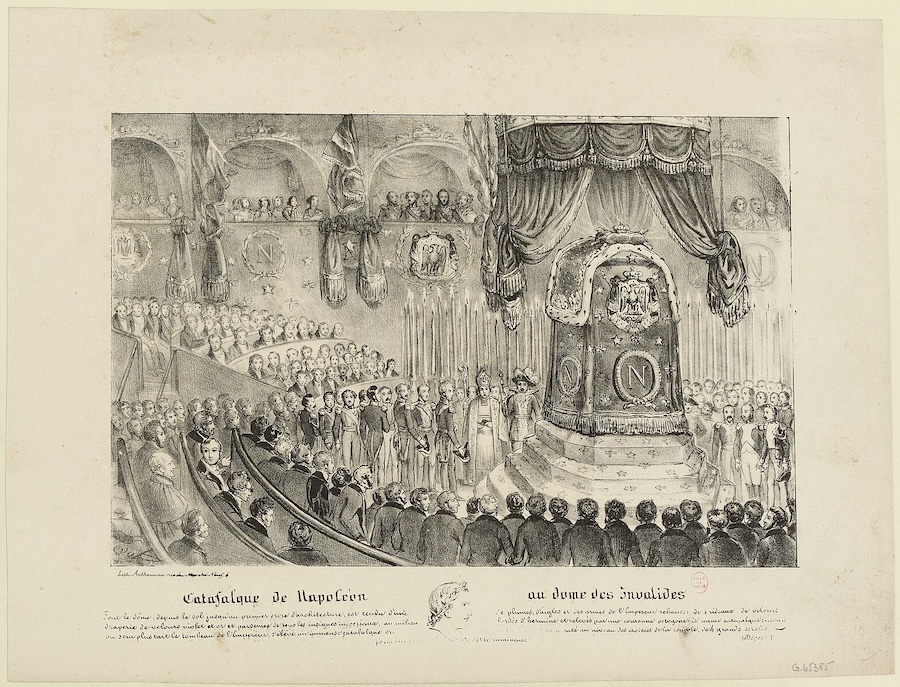

Il meurt à Sainte-Hélène en 1821, officiellement d’un cancer de l’estomac, bien que diverses rumeurs de conspiration d’empoisonnement à l’arsenic persistent pendant des années. Sa dernière demeure sera Paris : son corps est rapatrié et enterré sous le dôme des Invalides, où il repose au milieu des symboles de l’ambition impériale et de la fascination éternelle.

Évasion, mythe et au-delà de l’histoire

Si l’évasion de l’île d’Elbe a bouleversé l’Europe, la captivité de Sainte-Hélène a façonné la légende de Napoléon Bonaparte. Dans un cas, Napoléon a prouvé que les exilés peuvent revenir. Dans l’autre, il a prouvé que même les puissants peuvent être rendus inébranlables.

L’évasion de l’île d’Elbe a souligné la fragilité de la Restauration et la volatilité de l’opinion publique : comment un empereur, exilé mais non oublié, pouvait rallier des soutiens et passer entre les mailles du filet de l’excès de confiance.

La captivité à Sainte-Hélène, en revanche, a permis à Napoléon de devenir en partie une allégorie, immortalisé par des mémoires et des conspirations, à l’abri du danger politique, mais investi d’une puissance symbolique. Chaque rumeur d’évasion, chaque plan murmuré, contribue à un mythe de défi au destin.

Comme le rapporte Barry Edward O’Meara, Napoléon a insisté, même en exil, sur le fait que « malgré toutes les calomnies, je n’ai aucune crainte pour ma renommée. La postérité me rendra justice. La vérité sera connue, ainsi que le bien. »

Au XIXe siècle, le bonapartisme est devenu une tradition politique. Son souvenir a inspiré aussi bien les révolutionnaires que les dictateurs et les mouvements nationalistes. Le récit de l’exil et du retour (ou du retour contrarié) a nourri cette énergie. Charles de Gaulle lui-même considérait Le Mémorial de Sainte-Hélènecomme plus qu’un simple élément historique, mais une part de l’héritage politique de la France.

Ainsi, les deux épisodes de l’évasion : l’un réel, l’autre non réalisé, méritent d’être lus non pas comme des curiosités, mais comme des éléments centraux de la légende napoléonienne. L’un montre comment le pouvoir peut s’effondrer et se reconfigurer rapidement. L’autre montre comment l’absence et l’enfermement peuvent transformer la mémoire, la dévotion et le mythe.

Rédacteur Charlotte Clémence

Source : One Escape Changed History. The Other Made a Myth: Napoleon’s Last Acts

www.nspirement.com

Soutenez notre média par un don ! Dès 1€ via Paypal ou carte bancaire.