Longtemps victimes du silence et de l’indifférence, la maltraitance des enfants est aujourd’hui au cœur d’un véritable élan de protection et de justice. Du docteur Tardieu à nos jours, la société a appris à reconnaître leur dignité, leur droit à la sécurité et à l’amour. Une conquête fragile, mais porteuse d’espoir pour l’avenir.

Au XIXe siècle, dans une France transformée par l’industrialisation, les enfants ne sont pas perçus comme des êtres à protéger, mais comme une main-d’œuvre utile et docile. On les retrouve dans les mines, les filatures, les ateliers ou les fermes, travaillant douze à quinze heures par jour, souvent dans la poussière, la chaleur ou le froid. Fatigués et mal nourris, ils subissent les coups des contremaîtres ou des employeurs lorsqu'ils ralentissent ou commettent une erreur. Beaucoup portent sur leur corps les marques d’une vie d’efforts prématurés. À cette exploitation s’ajoutent parfois la brutalité domestique : les enfants sont battus, enfermés, humiliés, tout cela au nom de l’éducation ou de la nécessité économique.

C’est dans ce contexte de misère et de silence que le docteur Auguste Ambroise Tardieu (1818-1879), médecin légiste et professeur à la faculté de médecine de Paris, a œuvré en tant que pionnier. En 1860, il publie son Étude médico-légale sur les sévices et mauvais traitements exercés sur des enfants, dans laquelle il décrit plus d’une centaine de cas d’enfants martyrisés. Par ses observations rigoureuses, il distingue pour la première fois les blessures accidentelles des violences intentionnelles et met des mots scientifiques sur ce que la société refuse de voir : la maltraitance infantile. Son travail, d’une portée morale et médicale considérable, marque la naissance d’une nouvelle conscience, celle du droit de l’enfant à être protégé.

La loi de 1889, première à sanctionner les mauvais traitements infligés aux mineurs, inaugure cette prise en charge par l’État. Au fil du temps, d’autres textes renforcent cette protection : limitation du travail des enfants en 1892, repos hebdomadaire obligatoire en 1906, puis interdiction du travail de nuit des mineurs en 1919. En 1990, la France ratifie la Convention internationale des droits de l’enfant et reconnaît enfin que chaque enfant a droit à la sécurité, à la dignité et à l’éducation.

Depuis, le cadre s’est affermi : la création de l’Observatoire national de l’enfance en danger (2004), les cellules départementales de recueil et d’évaluation (2007), la désignation de médecins référents (2016) et, plus récemment, la loi « Taquet » de 2022, qui renforce la qualité de l’accueil et interdit l’hébergement d’enfants dans des hôtels. En 2024, une réforme a même reconnu aux mineurs un droit à l’image, étendant leur protection à la sphère numérique.

Deux siècles après Tardieu, la France a parcouru un long chemin : de l’enfant ouvrier battu et ignorant à l’enfant reconnu comme sujet de droit. Si des carences subsistent dans la prévention, la détection ou les moyens alloués, l’esprit de cette évolution demeure. Protéger l’enfance est aujourd’hui plus qu’une obligation : c’est une mesure de la conscience d’une société.

Une prise de conscience mondiale

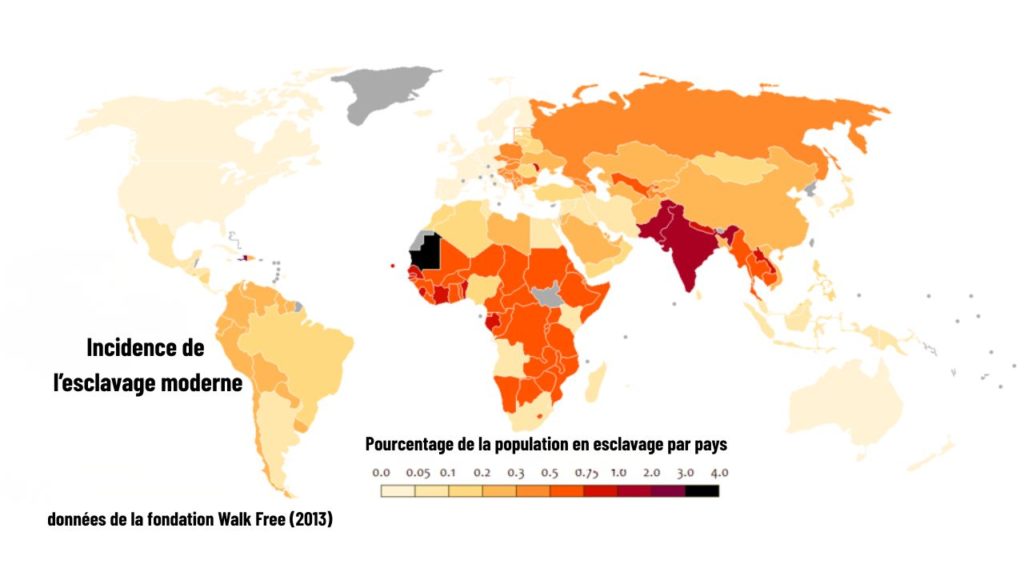

Ce mouvement de protection dépasse aujourd’hui la France. Dès 1889, le Royaume-Uni adopte une loi pionnière, la Children’s Charter, pour protéger les enfants maltraités. Puis, au XXᵉ siècle, l’Organisation internationale du travail fixe un âge minimum pour travailler (1973) et interdit les pires formes d’exploitation (1999). Ces mesures ont permis de réduire de près de 40 % le travail dangereux des enfants entre 2000 et 2016. En Europe, la Convention de Lanzarote (2007) impose de prévenir et de sanctionner toutes les violences faites aux mineurs. Peu à peu, la protection de l’enfance devient une cause universelle, une promesse faite à tous les enfants du monde.

En Chine, les enfants sont les premières victimes silencieuses

En Chine, les enfants ne sont pas épargnés par les politiques de répression. Ceux dont les parents sont considérés comme dissidents, qu’il s’agisse de pratiquants de Falun Gong, de minorités ouïgoures ou de défenseurs des droits humains, grandissent souvent dans la peur et la précarité. Certains sont exclus de l’école, surveillés ou séparés de leurs parents, envoyés en détention. Dans les régions du Xinjiang, de nombreux rapports évoquent la séparation systématique d’enfants ouïghours, qui sont placés dans des internats contrôlés par l’État. Ces établissements, sous couvert de rééducation, visent à assimiler les enfants à la culture dominante, tout en les éloignant de leurs racines et de leur famille. À cela s’ajoutent des accusations persistantes de prélèvements forcés d’organes, notamment sur des prisonniers de conscience comme les pratiquants de Falun Gong et dernièrement sur de jeunes enfants, voire des nourrissons. C'est un sujet sur lequel plusieurs enquêtes internationales ont exprimé leur inquiétude. Dans un pays où la parole est étroitement surveillée, les enfants deviennent ainsi les témoins muets d’un système où la loyauté politique prime encore trop souvent sur la protection de l’innocence.

Dans le monde de 2025, la réalité est encore alarmante

Malgré un siècle et demi de progrès, la maltraitance infantile demeure une tragédie silencieuse. En France, près de 100 000 enfants sont signalés chaque année à l’Aide sociale à l’enfance pour des situations de danger et plus d’un million d’appels parviennent à la ligne « 119 Allô Enfance Maltraitée ». Dans le monde, l’UNICEF estime que 400 millions d’enfants subissent encore fréquemment des violences physiques ou psychologiques, souvent dans leur propre foyer. À cela s’ajoute l’explosion des violences en ligne : la France figure parmi les pays européens les plus touchés par la diffusion d’images d’abus d’enfants sur Internet. Ces chiffres rappellent que, si la loi a beaucoup avancé, la conscience humaine doit rester en éveil.

Le travail des enfants et l'histoire d'Iqbal Masih

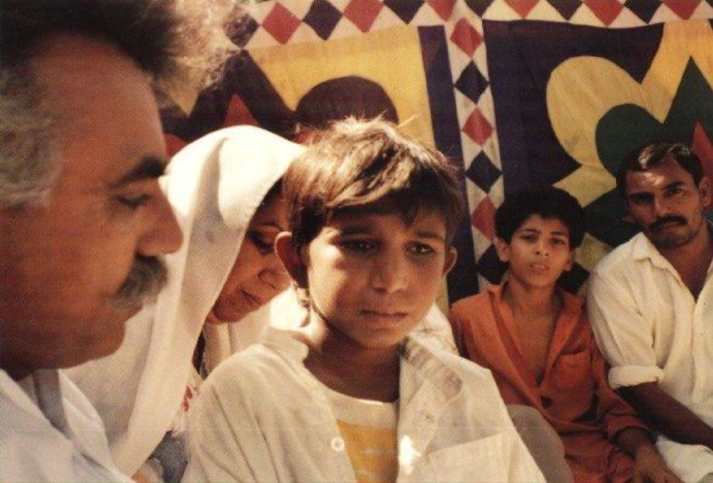

Le travail des enfants est une réalité préoccupante dans de nombreuses régions du monde, notamment au Pakistan. L'histoire d'Iqbal Masih, un enfant esclave du tapis, symbolise la lutte contre cette pratique inacceptable. Enlevé à l'âge de quatre ans, Iqbal est contraint de travailler dans des conditions inhumaines, tissant des tapis pendant des heures pour rembourser une dette fictive de son père. Grâce à son courage et à sa détermination, il parvient à s'échapper à l'âge de dix ans, puis devient un puissant porte-parole des droits des enfants.

Sa voix résonne à travers le monde, sensibilisant l'opinion publique sur l'exploitation des enfants dans le travail forcé. Son combat inspire des millions de personnes à s'engager dans la lutte contre la violence et l'exploitation des enfants. Tragiquement, Iqbal est assassiné en 1995 à l'âge de treize ans, mais son héritage perdure. Sa vie et son sacrifice conduisent à une prise de conscience mondiale sur le travail des enfants et motivent des actions concrètes pour interdire cette pratique et protéger les droits des enfants. Son histoire est une lumière d'espoir qui démontre que, même face à des conditions profondément injustes, la bravoure d'un seul enfant peut engendrer un changement significatif.

Soutenez notre média par un don ! Dès 1€ via Paypal ou carte bancaire.