Les nombreuses formations à l'écriture par des laïcs ou des ecclésiastiques, au bas Moyen Âge, permirent le développement rapide de l'écrit et de la littérature dans la population. La maîtrise de l'écriture et de la lecture par un grand nombre eut des conséquences positives dans la société et participa à fonder les bases de la culture française.

Un apprentissage approfondi de l'écriture au Moyen âge

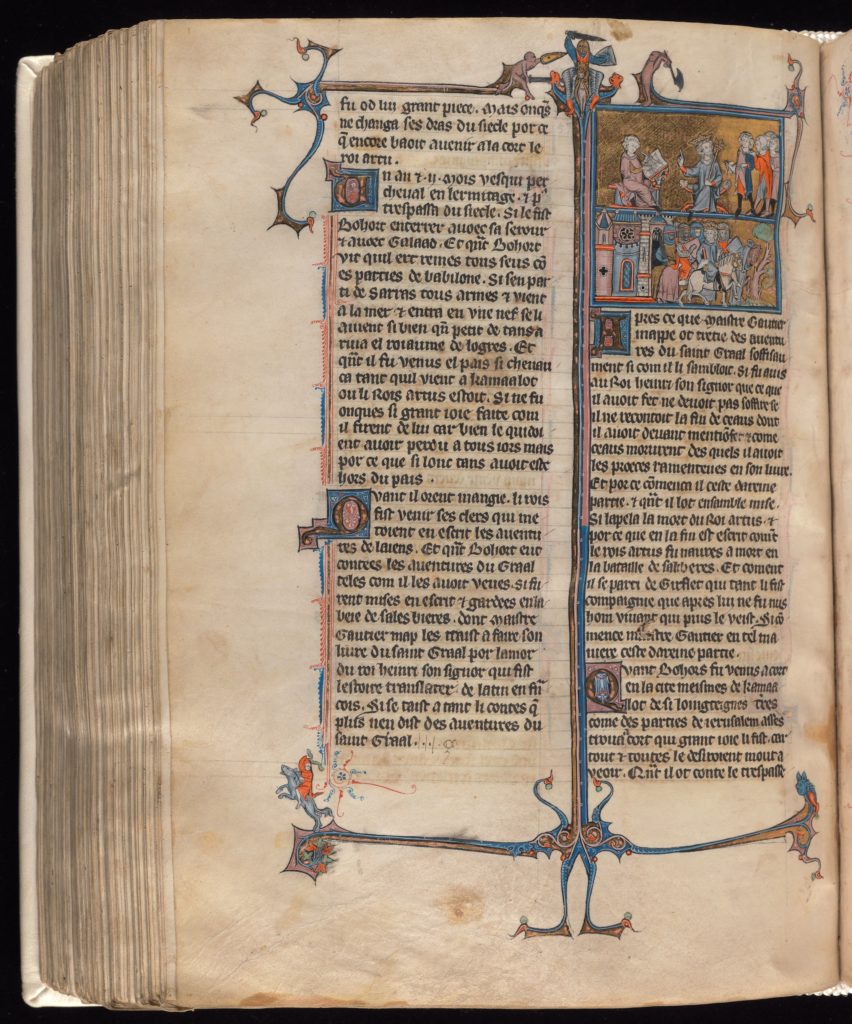

L'écriture en langue française, dans les manuscrits ou les documents d'archives commença à se développer vers 1250 au Moyen Âge. Les manuscrits contenant des œuvres littéraires importantes, sacrées, spirituelles ou philosophiques restèrent plus longtemps écrits en latin, et furent traduits peu à peu.

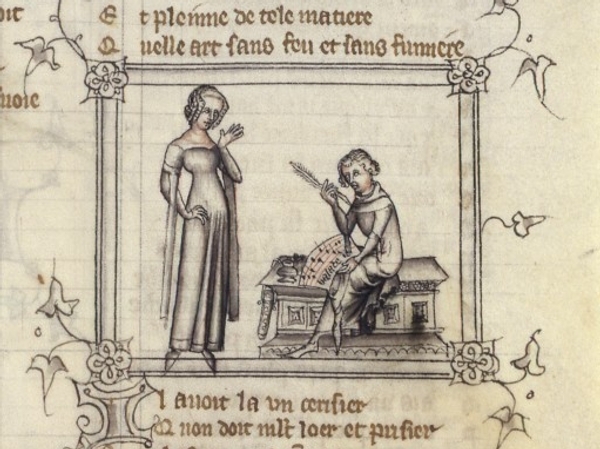

Il est difficile de connaître les noms des écrivains de cette période. Ils exerçaient généralement leur métier de manière anonyme, répondant souvent à des commandes. C'étaient principalement des clercs qui écrivaient, c'est-à-dire des personnes qui avaient fait un parcours dans le monde ecclésiastique. Ils avaient fait des vœux très simples qui leur laissaient beaucoup de liberté dans leurs choix personnels.

L'historien Paul Bertrand, dans son interview « Qui écrivait et qui lisait au Moyen Âge ? » sur le site Storiavoce, explique que ces voeux allaient « leur permettre d'entrer dans les écoles, de suivre des formations, d'être protégés également par le droit canon (lois et règles du clergé), d'être formés par des spécialistes de l'écrit, de la culture, de la lecture, du calcul également, et donc d'acquérir un savoir et des compétences qu'ils vont immédiatement valoriser après ».

Ainsi, un grand nombre de clercs, passés par des formations ecclésiastiques mais qui n'étaient pas de véritables religieux pour autant, devenaient des écrivains. Leur formation et leur bagage intellectuel et culturel leur ouvrait aussi des portes dans l'administration ou auprès de personnes aisées.

Le foisonnement des écoles d'écriture au Moyen Âge

Ce monde des écrivains était en mouvement et en expansion au XIIIe et XIVe siècles. Beaucoup d'Italiens s'expatrièrent pour proposer leur services dans des pays voisins. Certains, par exemple, partirent travailler pour le comte de Flandres, d'autres pour le comte d'Artois. Spécialistes des techniques comptables et des techniques de l'écrit, ils étaient les bienvenus.

À part les formations en écriture du clergé, qui étaient réputées, il y eut beaucoup de petites écoles d'écriture qui s'établirent dans les villes. Des études ont montré que dès 1250 plusieurs écoles existaient, accessibles à tous, où on apprenait les bases de l'écriture, de la lecture et du calcul.

« On a retrouvé énormément de traces d'écriture multiples au même moment. Donc des gens du coin, des locaux capables d'écrire par dizaines ou par centaines dans des registres ou des ouvrages au même moment, montrant bien que l'écrit est manipulé de manière assez aisée, aussi bien par des religieux que par des laïcs », souligne l'historien Paul Bertrand.

Il y avait une sorte d'industrialisation de l'écriture et des mises en réseau très pragmatiques. Par exemple, dans telle ou telle entreprise, pour gérer les productions, les ventes, les revenus, on planifiait des parcours d'échange et des transfert de données de documents en documents.

La lecture publique de l'époque médiévale

La lecture, concentrée et réfléchie à l'époque médiévale, n'avait que des livres ou des documents écrits à la main. De nos jours, dans beaucoup de circonstances différentes, nous recevons de nombreuses informations de toutes sortes, bien souvent sans réel intérêt, que nous survolons d'une lecture rapide.

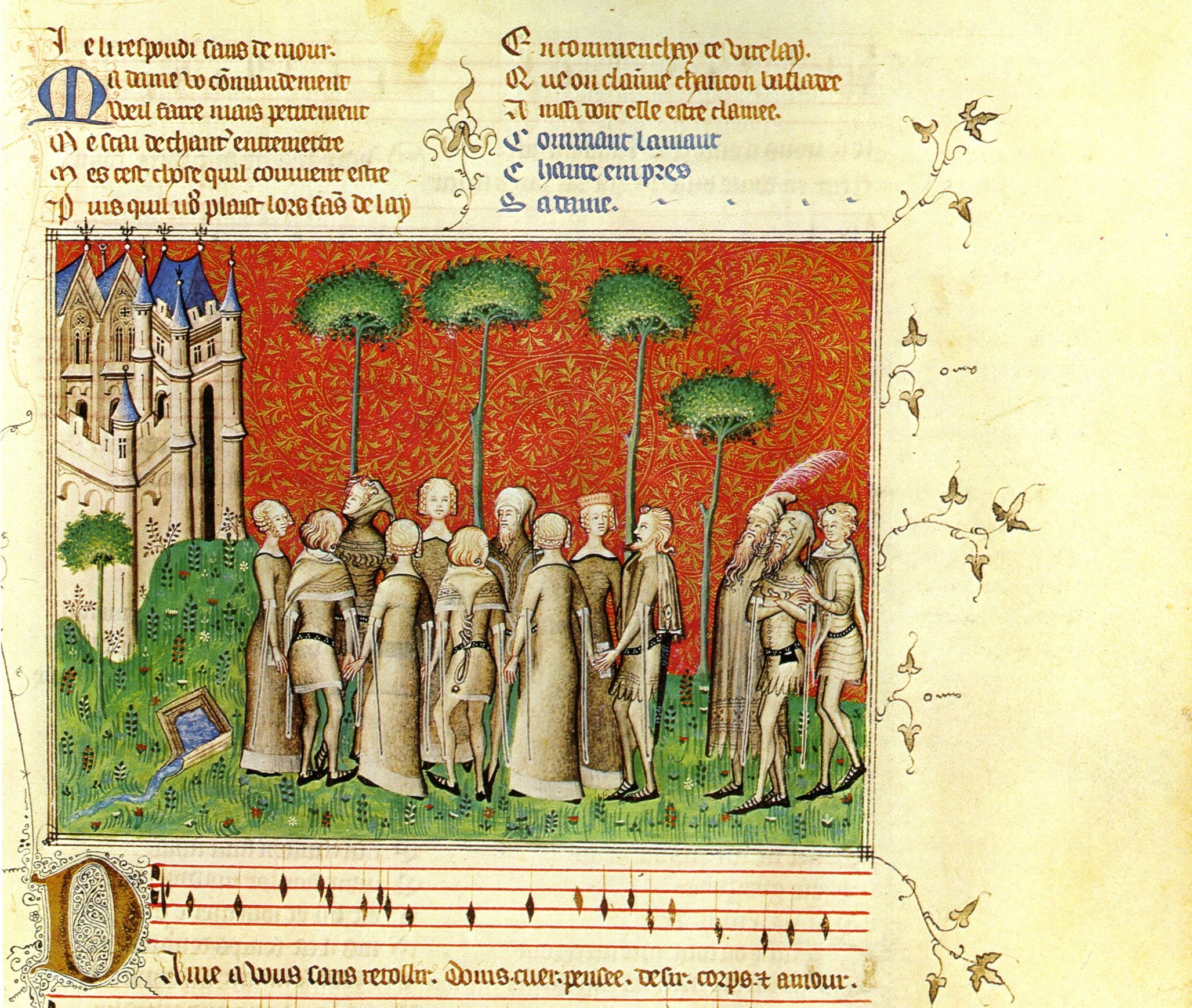

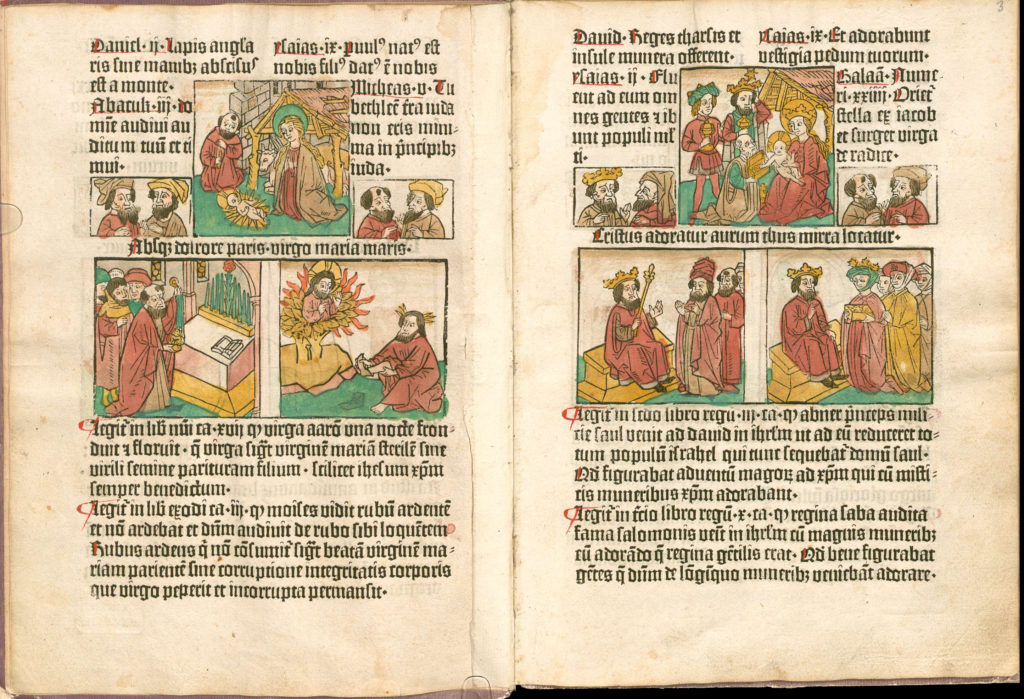

La lecture à haute voix était très répandue dans la société de la seconde partie du Moyen Âge. Quelque bon lecteur lisait à haute voix et tout un aréopage, choisi ou non, écoutait attentivement. En particulier, les « bibles des pauvres », manuscrits de textes bibliques abrégés et illustrés, pouvaient être lues et montrées devant une assemblée de personnes, plus ou moins lettrées.

La lecture avait un grand pouvoir sur l'esprit des hommes et des femmes, comme elle l'a encore aujourd'hui. Il est évident que les textes hagiographiques, textes sacrés ou textes sur la vie des saints, qui étaient lus devant les assemblées, portaient les fidèles à la réflexion et à l'approfondissement de leur compréhension et de leur foi. De manière différente, les poèmes ou les contes avaient un pouvoir sur l'esprit, évoquant de puissantes émotions, révélant d'heureuses vertus ou de piteux défauts.

L'écrit comme outil de mémoire et de transmission

L'essor de l'écriture, à partir de 1250, fournit aux hommes médiévaux un outil de mémoire, de préservation, d'organisation, mais aussi un outil de transmission. Les registres de famille, qui se multiplièrent au XIVe et XVe siècles, furent une manifestation de ce besoin de mémoire et de transmission lié à l'écriture.

A cette période, l'écriture vernaculaire devenant courante et nécessaire, beaucoup de personnes importantes en vinrent à tenir ou à faire tenir un registre de famille. Ils allaient y mémoriser les chartes familiales, les donations, les garanties, les testaments, etc. Les listes des biens, les grandes comptabilités générales pouvaient y être également inscrites. Ces registres constituaient une sorte de mémoire familiale, mais pouvaient aussi avoir un rôle modérateur lors d'éventuels problèmes de succession.

Le développement intense de l'écriture dans la société médiévale du XIIIe siècle la rendit indispensable et lui donna de la valeur et du pouvoir. L'écrit avait pris tant de valeur que, dans certaines régions, certains créèrent même des « cours de tenant », validant eux-mêmes leur propres documents sans passer par une autorité officiellement reconnue. Cependant, l'autorité royale intervint et mit fin à la situation de désordre qui en découlait.

Ainsi, comme un écrit pouvait fixer et valider les actes et les événements dans le cours de l'Histoire, apparut alors le concept de « faux en écriture ». Selon Paul Bertrand, « à partir de 1200-1250, le contrôle du texte devient quelque-chose de très rigoureux, désormais être faussaire devient très grave ».

Un moyen populaire de création, de réflexion et de divertissement

L'écriture avait prit beaucoup de valeur dans la société sous bien des aspects de la vie humaine. Transmise jusqu'ici essentiellement grâce à la religion, elle devint un puissant vecteur de la culture, de la philosophie, des connaissances et du savoir-faire humain.

Cependant, le développement de l'écriture fut aussi en lien avec l'émergence de l'individualisme au XIIIe et XIVe siècles. L'individualisme amena certains, qui savaient bien écrire, à publier leur propre littérature. Chrétien de Troyes, Rutebeuf, Guillaume de Machaut, Christine de Pizan, entre autres, furent les plus connus.

L'écriture pouvait être un vecteur de créations littéraires très diverses : romans, poésies, chants, récits allégoriques, chroniques, mémoires, pièces de théâtre, etc. Paul Bertrand parle de « joie créatrice », « d'inventivité » et « d'audace », soulignant que « le Moyen Âge n'est pas un Moyen Âge sombre, mais un Moyen Âge constitué presque exclusivement de petites et de grandes renaissances. »

Soutenez notre média par un don ! Dès 1€ via Paypal ou carte bancaire.