Depuis la Renaissance, le jardin européen est bien plus qu’un simple espace de verdure : il est un langage. À travers ses allées, ses perspectives et ses jeux d’eau, l’homme y exprime la nature selon sa conception de la beauté et de l’ordre du monde. Du jardin italien du XVe siècle, où la symétrie évoquait l’harmonie antique, au jardin à la française du Grand Siècle, symbole de la monarchie absolue, chaque époque a façonné son idéal paysager.

Les jardins à la Renaissance italienne, une redécouverte de l’harmonie antique

Les premiers jardins modernes apparaissent dans l’Italie humaniste du XVe siècle, notamment à Florence, Rome et Tivoli. Inspirés des villas romaines décrites par Pline l’Ancien, ces jardins renouent avec une conception artistique et intellectuelle de la nature. Selon l’historien d’art David R. Coffin (The Italian Renaissance Garden, Princeton University Press, 1979), ils expriment « une vision humaniste du monde où la raison impose l’ordre au chaos naturel ».

Un art géométrique et symbolique

Leon Battista Alberti, architecte et théoricien, pose dès 1450 les fondements de ce nouvel art du jardin dans son traité De re aedificatoria. Il recommande une disposition régulière des allées, une correspondance visuelle entre la villa et le jardin et l’usage de terrasses pour dialoguer avec la topographie. Ces principes se concrétisent dans les villas florentines, comme la Villa Medici à Fiesole, puis dans les grandes demeures romaines du XVIe siècle.

Le jardin devient alors une œuvre d’art à part entière : les haies sont taillées en motifs géométriques, les statues évoquent la mythologie et les fontaines célèbrent le mouvement et la vie. À Tivoli, la Villa d’Este, construite vers 1550, incarne cet idéal. Des terrasses superposées, des escaliers monumentaux et plus de 500 jets d’eau organisent la perspective autour du regard du promeneur. Selon le site du Patrimoine mondial de l’UNESCO, la Villa d’Este est « un chef-d’œuvre de l’art des jardins et une référence pour toute l’Europe baroque ».

La philosophie du plaisir et de la mesure

Dans ces jardins, on y retrouve la philosophie de l’otium, le loisir cultivé cher aux humanistes. Le jardin italien est un espace de promenade, de méditation, de musique et de conversation. Un microcosme dans lequel la beauté doit refléter l’équilibre de l’esprit.

Du modèle italien au jardin à la française, l’ordre poussé à la perfection

L’influence italienne gagne la France au XVIe siècle, lorsque les rois et les reines, notamment Charles VIII, François Ier et Catherine de Médicis, reviennent d’Italie, fascinés par l’art des villas toscanes. Le Louvre, dans sa rubrique « Du jardin royal au jardin public », explique que Catherine de Médicis fait construire le Palais des Tuileries à Paris en 1564 avec un jardin inspiré de celui de Boboli à Florence.

Mais c’est au XVIIe siècle, sous le règne de Louis XIV, que naît un véritable style français, plus monumental et rigoureux. Le jardin devient alors un instrument de mise en scène du pouvoir.

Un ordre géométrique au service du roi

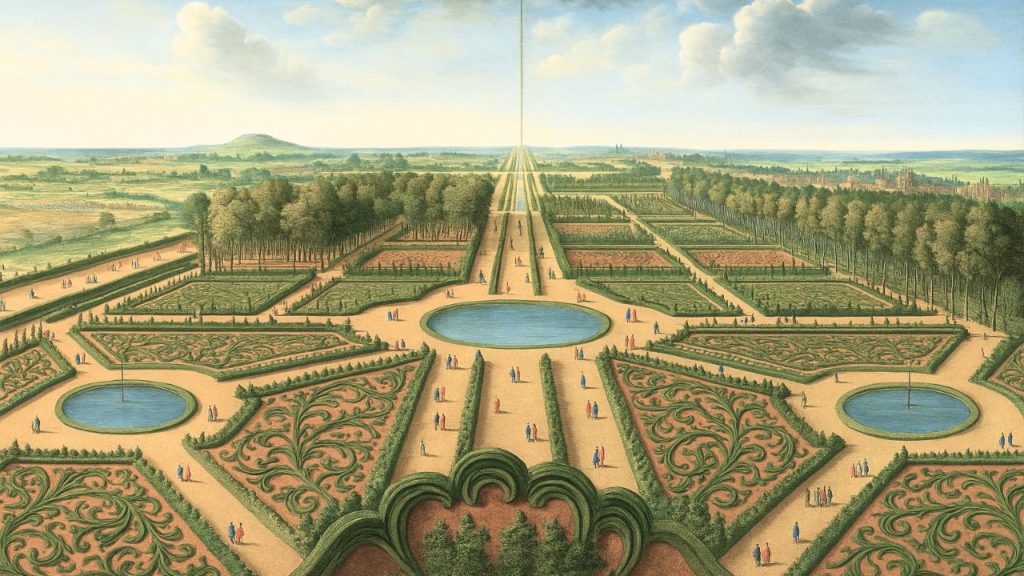

Le « jardin à la française », défini par les historiens comme un « jardin formel », repose sur trois principes : symétrie, perspective et maîtrise. Les parterres sont dessinés comme des broderies de buis, les bassins, les canaux et les statues structurent l’espace, la nature, domptée, obéit à la géométrie.

Selon le paysagiste Michel Baridon (Les Jardins. Paysagistes, jardiniers, poètes), ce style traduit « la volonté de rationaliser le monde » propre au classicisme français.

À la différence du jardin italien, pensé pour la contemplation intime, le jardin à la française est un spectacle. Il s’étend à perte de vue, ses allées prolongent la façade du château et ses perspectives expriment la domination du souverain sur l’univers. Le jardin devient politique.

Le Jardin des Tuileries : entre Italie et France

Créé par Catherine de Médicis en 1564, le Jardin des Tuileries est d’abord conçu dans l’esprit italien, avec compartiments réguliers, fontaines, grotte artificielle et orangerie. Cependant, un siècle plus tard, il est entièrement repensé par André Le Nôtre, jardinier du roi Louis XIV.

En 1664, Colbert lui confie la tâche de transformer ce jardin pour l’intégrer à une nouvelle perspective urbaine. Le Nôtre redessine les allées, crée deux grands bassins et prolonge l’axe central vers l’ouest, futur emplacement des Champs-Élysées.

Le jardin devient alors un prototype du jardin à la française en milieu urbain. Il reste aujourd’hui l’un des plus anciens jardins publics de Paris. Comme le note le musée du Louvre, il symbolise « la transition entre le goût italien de la Renaissance et le classicisme français ».

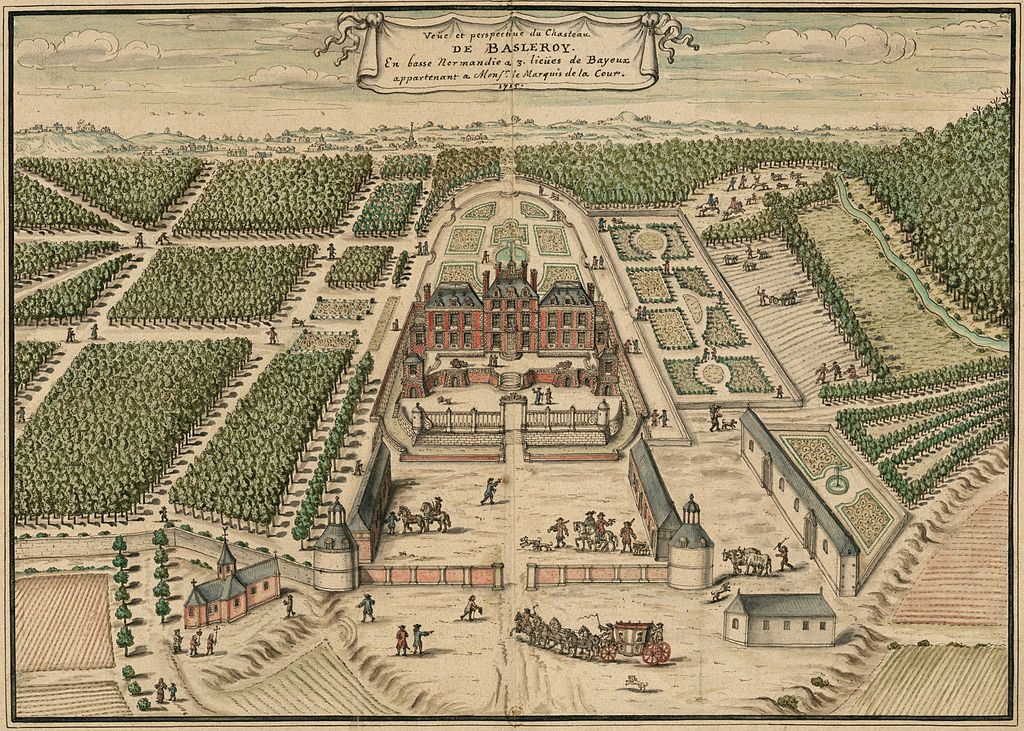

Le Château de Balleroy : un modèle provincial du classicisme

Construit en 1626 par l’architecte François Mansart, le Château de Balleroy dans le Calvados, illustre l’adaptation du style classique dans une échelle plus intime. Une célèbre gravure de Louis Boudan (vers 1715) montre le château entouré d’un jardin rigoureusement symétrique, avec des parterres de broderie, des allées rayonnantes et des bassins rectangulaires.

Ce plan révèle la diffusion du modèle français hors de la cour, dans la noblesse provinciale. Selon l’Inventaire général du patrimoine culturel (Base Mérimée, ministère de la Culture), le domaine de Balleroy est « un témoignage précoce du jardin à la française, inspiré directement des compositions de Le Nôtre ».

Le Château de Meudon, une perspective royale oubliée

Peu connu aujourd’hui, le Château de Meudon fut l’un des plus beaux domaines du XVIIe siècle. Louvois, ministre de Louis XIV, charge André Le Nôtre d’y aménager des jardins d’une ampleur comparable à ceux de Versailles.

Sur le site chateauversailles.fr, dans le dossier Le Nôtre, le jardinier du roi, on peut lire « Le Nôtre y conçoit une longue perspective axiale, des terrasses en gradins et un vaste miroir d’eau reflétant la façade du château ».

Ces jardins, détruits au XIXe siècle, ont été partiellement reconstitués par des historiens du patrimoine. Ils témoignent d’une esthétique du regard : tout est construit pour magnifier le point de vue du promeneur, entre architecture et paysage.

Un héritage toujours vivant

Du jardin de la Villa d’Este aux perspectives de Versailles, l’art des jardins de la Renaissance et du Grand Siècle a façonné notre regard sur la nature. Ces espaces ordonnés, nés de la main des artistes et des rois, restent des témoins précieux de la culture européenne.

Leur influence perdure encore aujourd’hui, dans les jardins publics de Paris, dans les parcs de châteaux, ou même dans l’urbanisme contemporain, on retrouve la même quête d’équilibre entre beauté, symétrie et contemplation.

Le jardin classique, qu’il soit italien ou français, continue d’être un miroir de notre civilisation, celui d’un monde dans lequel la nature devient un art, et où l’homme, en la maîtrisant, cherche à se rapprocher de l’harmonie du ciel.

Soutenez notre média par un don ! Dès 1€ via Paypal ou carte bancaire.