Du Sommet de Rio en 1992 à la COP 30 de Belém, un retour historique permet de mieux saisir les enjeux de la négociation climatique. Les avancées obtenues grâce aux COP successives sont loin d’avoir répondu aux urgences de l’action climatique. Mais où en serions-nous dans un monde sans COP ?

Chaque année, la COP (ou Conférence des Parties) sur le climat réunit pendant deux semaines des délégués venus du monde entier. Les représentants des États y négocient des accords climatiques, comme le Protocole de Kyoto (1997) ou l’Accord de Paris (2015).

Hautement médiatisées, les COP attirent de plus en plus de monde : près de 10 000 personnes en 1997 pour adopter le Protocole de Kyoto, plus de 30 000 à Paris en 2015, pas loin de 100 000 à la COP de Dubaï en 2023.

À quoi servent ces grand-messes annuelles ? Pour mieux comprendre, opérons un petit retour en arrière.

Aux origines de la diplomatie climatique

En 1988 est constitué le GIEC, le Groupement intergouvernemental d’experts sur le climat, sous l’égide de deux agences des Nations unies.

Le premier rapport d’évaluation du GIEC paraît en 1990. Il présente les premiers scénarios climatiques qui anticipent, en l’absence d’action, un réchauffement global de 4 à 5 °C à l’horizon 2100. Il recommande, sur le modèle de la convention sur la protection de la couche d’ozone, l’adoption d’une « convention cadre » et de « protocoles additionnels » pour coordonner l’action des États.

Deux ans après la publication du rapport, se tient en 1992 à Rio le Sommet de la Terre, une conférence décennale des Nations unies sur l’environnement. Ce sommet historique débouche sur l’adoption de trois conventions internationales sur la biodiversité, la désertification et le climat.

La Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC, ou UNFCCC en anglais) est le traité international fondateur de la négociation climatique qui comporte trois éléments principaux :

- Un objectif ultime : la stabilisation de la concentration atmosphérique des GES à un niveau limitant les « perturbations anthropiques dangereuses du système climatique ».

- Un principe de « responsabilité commune mais différenciée » face au réchauffement global qui devra guider l’action. L’annexe II de la Convention liste les pays développés (pays occidentaux et Japon) qui portent la plus lourde responsabilité.

- Une gouvernance multilatérale, avec un secrétariat et un organe suprême : la « Conference of the Parties » (COP) qui doit se réunir au moins une fois par an. Dans les COP, chaque pays, quelle que soit sa taille, dispose d’une voix et les décisions se prennent au consensus.

En mars 1994, la Convention climat est ratifiée par un nombre suffisant de pays pour entrer en vigueur en mars 1994. La première COP est convoquée à Berlin un an après. Les négociations climatiques sont lancées.

De Berlin à l’accord de Paris

La COP1 se réunit à Berlin en mars 1995, sous la présidence d’Angela Merkel, alors ministre de l’Environnement. Elle donne un mandat de deux ans à un groupe de négociateurs pour compléter la Convention de 1992 par un texte d’application.

En décembre 1997, c’est chose faite : la COP3 adopte le Protocole de Kyoto, premier texte d’application de la Convention de 1992. Ce protocole introduit des engagements contraignants pour les pays développés et les pays de l’ex-bloc soviétique, qui doivent réduire de 5 % leurs émissions de GES entre 1990 et 2008-2012.

Pour faciliter l’atteinte de cet objectif, des mécanismes de flexibilité reposant sur des échanges de quotas ou crédits carbone sont introduits.

Les négociations semblent alors être bien parties. Mais pour entrer en vigueur, le Protocole de Kyoto doit être ratifié par un nombre suffisant de pays représentant un certain volume d’émissions…

Quand la diplomatie climatique se complique

En mars 2001, le président Bush, nouvellement élu à la Maison Blanche, annonce que les États-Unis ne ratifieront pas le Protocole de Kyoto. C’est alors que les affaires se compliquent.

Sans la signature des États-Unis, il faut en effet obtenir celle de la Russie pour atteindre le quorum permettant à Kyoto d’entrer en application. Cela donne un grand pouvoir de négociation au Président Poutine qui ne va pas se priver de l’utiliser. La Douma finit par ratifier le protocole en novembre 2004 et le protocole de Kyoto entre en application début 2005.

Mais sans la participation des États-Unis et avec l’accélération des émissions de la Chine et des autres pays émergents, il couvre désormais moins d’un tiers des émissions mondiales de GES.

De 2005 à 2009, l’Union européenne préconise d’élargir le Protocole de Kyoto aux pays émergents après 2012, ce qui permettrait un retour des États-Unis. Cette tentative échoue en 2009 à la COP15 de Copenhague.

Les grands pays émergents ne veulent pas d’un Super-Kyoto, mais font une contre-proposition : un accord universel où chaque pays déposerait librement sa contribution avec un engagement de transfert financier des pays riches. Le président Obama se rallie à ce schéma avec une promesse de transfert de 100 milliards de dollars par an vers les pays pauvres à partir de 2020.

En 2010, on renoue les fils de la négociation à la COP de Cancún sur ces nouvelles bases. Négociations qui vont déboucher sur l’adoption d’un nouvel accord climatique à la COP21 de Paris.

Les premiers pas de l’accord de Paris

Nouveau texte d’application de la convention de 1992, l’accord de Paris est adopté en décembre 2015. Sa forme juridique n’est pas un protocole, mais une annexe de la décision de la COP21 pour faciliter sa ratification par les États-Unis. Comme en témoigne le nombre des chefs d’État sur la photo de famille, c’est un beau succès diplomatique.

En matière climatique, l’accord apporte trois nouveautés principales :

- L’objectif de long terme est précisé : limiter le réchauffement global bien en dessous de 2 °C en visant 1,5 °C. Pour y parvenir, l’article 4 précise qu’il faut atteindre rapidement le pic des émissions pour viser la neutralité climatique avant la fin du siècle.

- Les objectifs de réduction des émissions de GES sont déclinés en « contributions déterminées au plan national » (NDC), déposées sur un registre des Nations unies et révisées au moins une fois tous les cinq ans à la hausse, au vu d’un bilan global.

- Les financements climatiques au bénéfice du Sud devront être élargis à l’adaptation et aux pertes et dommages résultant du changement climatique. L’engagement de 100 milliards de dollars par an à partir de 2020 est repris, sachant qu’il s’agit d’un plancher devant être réévalué à partir de 2025.

L’Accord de Paris entre en application le 4 novembre 2016, moins d’un an après la COP21, mais… quelques jours avant l’élection présidentielle américaine. Nouvellement élu, Donald Trump retire les États-Unis de l’Accord de Paris en mars 2017. L’histoire serait-elle en train de se répéter ?

Pas tout à fait. Compte tenu des règles de sortie de l’Accord de Paris, au moment de la décision américaine, un délai de quatre ans doit être révolu pour que ce retrait devienne effectif. Le temps d’élire un nouveau président ! L’une des premières décisions de Joe Biden à la Maison Blanche est d’annuler la décision de quitter l’Accord de Paris.

À la COP 26 de Glasgow, retardée d’un an pour cause de Covid-19, la quasi-totalité des pays, États-Unis inclus, ont bien déposé leur contribution nationale (NDC). Le premier cycle quinquennal de mise en œuvre de l’accord (2020-2025) est lancé.

De Glasgow à Belém

Ce cycle s’ouvre avec des contributions nationales qui ont été révisées à la hausse par rapport à celles initialement déposées en 2015 lors de l’adoption de l’Accord de Paris. L’Union européenne est, par exemple, passée d’une cible de réduction des émissions de -40 % à -55 % pour l’année 2030 par rapport à 1990.

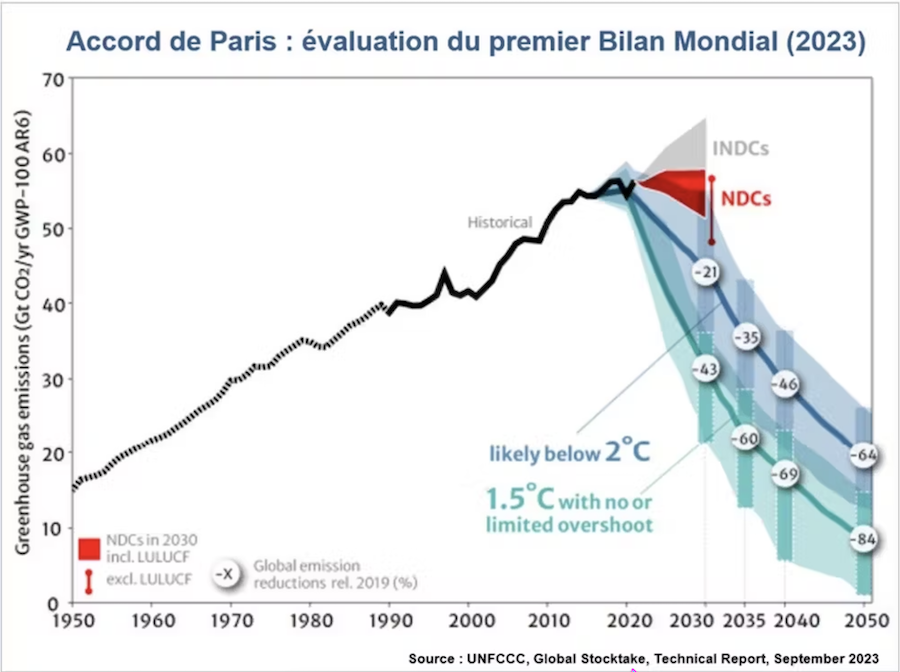

À la COP 28 de Dubaï, le premier bilan global de l’Accord de Paris a fait le constat que la pleine application des NDC permettrait dans le meilleur des cas de réduire d’environ 10 % les émissions mondiales de gaz à effet de serre entre 2019 et 2030 (zone rouge sur le graphique).

C’est un progrès relativement aux projections faites en 2015, au moment de l’adoption de l’Accord de Paris, mais bien insuffisant pour se mettre sur les rails des scénarios du GIEC qui permettraient de limiter le réchauffement à moins de 2 °C d’ici à la fin du siècle.

Une condition, pour relever l’ambition, est de renforcer la coopération entre pays du Nord et du Sud en accroissant les financements climatiques internationaux. Ce sera l’enjeu central de la COP 29 à Bakou en 2024.

À Bakou, les négociateurs font le constat que la promesse d’un financement minimal de 100 milliards par an n’a été atteint qu’avec 2 ans de retard, en 2022. Dans sa synthèse de 2023, le 6e rapport du GIEC montrait l’accroissement rapide des dommages climatiques dans les pays du Sud et de leurs besoins de financement.

La négociation reste ardue entre les pays du Sud qui visent à décupler l’objectif des financements climatiques internationaux et les pays du Nord très réticents à accroître les contributions visant les financements de l’adaptation au changement climatique et des pertes et dommages en résultant.

Un compromis est trouvé in extremis sur un triplement des financements climatiques, qui devront atteindre au minimum 300 milliards de dollars par an sur la deuxième période quinquennale d’application de l’accord de Paris, qui s’ouvre à la COP 30 de Belém fin 2025.

Négociation climatique et l’après Belém

Dans le calendrier des négociateurs, le premier objet de la COP de Belém est donc l’actualisation des contributions nationales, qui doit être effectuée tous les cinq ans. Mais la question centrale est celle du nouveau contexte géopolitique.

Contrairement à celui de 2016, le retrait américain, acté le premier jour de la présidence Trump, aura un effet déstabilisant sur le processus de négociation. Effectif au bout d’un an, il s’accompagne d’une stratégie de relance de la production et de l’utilisation d’énergies fossiles, assortie de menaces de représailles commerciales pour les promoteurs des alternatives bas carbone.

Cette stratégie heurte de front celle de la Chine qui fournit à peu près toute la gamme des biens d’équipements et des métaux critiques de la transition énergétique. Cette situation offre au pays l’opportunité de redéployer ses exportations vers le Sud global, en alignant ses intérêts commerciaux sur ceux de la transition énergétique.

Rédacteur Charlotte Clémence

Auteur

Christian de Perthuis: Professeur d’économie, fondateur de la chaire « Économie du climat », Université Paris Dauphine – PSL Cet article est republié du site The Conversation, sous licence Creative Commons

Soutenez notre média par un don ! Dès 1€ via Paypal ou carte bancaire.