L’art a longtemps été le miroir de l’ordre sacré de l’humanité : ses croyances, ses valeurs, ses peurs et ses ambitions. Tout au long de l’histoire de l’humanité, l’art a connu une profonde transformation, reflétant les courants changeants de la morale et de la culture humaines. Fondamentalement, l’art ancien incarnait l’ordre, la moralité et la place de l’humanité dans le cosmos divin. À l’opposé, une grande partie de l’art moderne reflète une rébellion contre ces mêmes principes, signalant souvent une rupture culturelle plus large avec les valeurs morales traditionnelles et l’ordre sacré de l’existence.

L’art ancien : une incarnation de l’ordre sacré

Le but de l’art ancien : refléter l’ordre divin

Dans les civilisations antiques, l’art était bien plus qu’une expression personnelle ; c’était un devoir sacré et un acte collectif. Des fresques de la Rome antique aux sculptures monumentales d’Égypte, des temples grecs aux icônes byzantines, l’art ancien cherchait à exprimer visuellement la relation de l’humanité au divin et au cosmos. Le rôle de l’artiste n’était pas d’affirmer la créativité individuelle, mais de s’aligner sur les vérités transcendantes et intemporelles qui régissaient la société.

En Égypte, l’art représentait le pharaon comme un dieu vivant, garant de l’harmonie (Maât) entre le Ciel et la Terre. Les sculpteurs grecs, comme Phidias, idéalisaient la forme humaine, y voyant le reflet de la perfection divine et de l’équilibre cosmique.

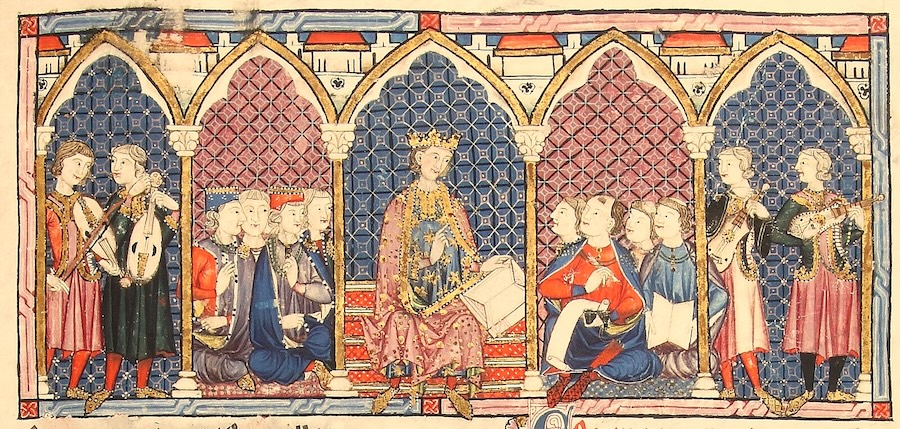

Dans l’art chrétien médiéval, les vitraux complexes et les manuscrits enluminés visaient à élever l’âme vers Dieu, servant de théologie visuelle aux fidèles. Même les premières peintures rupestres, comme celles découvertes dans les grottes de Lascaux ou de Cosquer, témoignent d’une finalité rituelle, reliant peut-être l’humanité à la nature et au surnaturel.

L’art antique était régi par des normes objectives ancrées dans des principes métaphysiques. La beauté n’était pas subjective ; elle était perçue comme l’expression de l’ordre, de l’équilibre et de la vertu. Les artistes étaient les gardiens de la stabilité culturelle et morale, veillant à ce que leurs œuvres soient conformes aux lois supérieures censées régir l’univers. Cette approche de l’art favorisait un sentiment d’unité et un objectif commun, renforçant les valeurs collectives de la société.

L’ordre sacré de l’artisanat : habileté et moralité dans l’exécution

Dans l’Antiquité, la création artistique exigeait discipline, révérence et un savoir-faire exceptionnel. L’exécution d’une fresque, d’une mosaïque ou d’une sculpture était un processus sacré, souvent imprégné de rituels religieux et d’un strict respect de la tradition. La maîtrise technique de l’artiste était considérée comme indissociable de son intégrité morale ; la pureté de l’intention était aussi essentielle que la précision du coup de pinceau ou du ciseau.

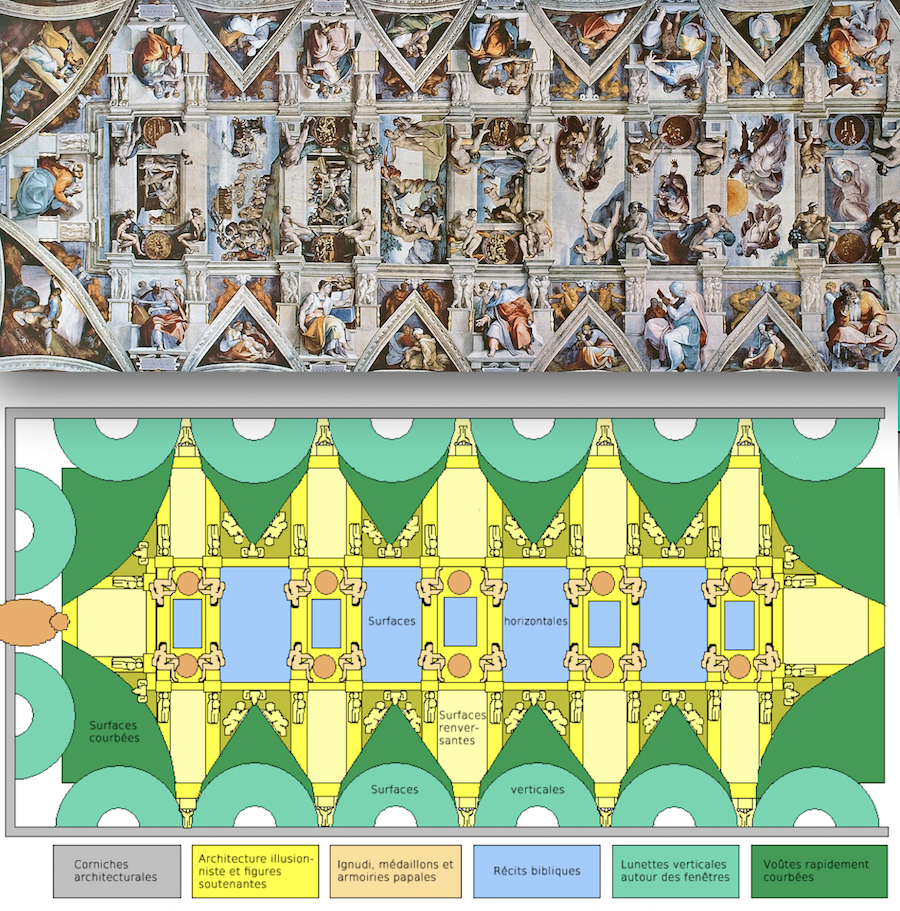

Prenons l’exemple des sculptures du Parthénon ou du plafond de la chapelle Sixtine : des œuvres qui exigeaient non seulement un génie artistique, mais aussi un profond respect des idéaux spirituels et moraux. L’artiste était souvent anonyme, subordonnant son ego au message divin que son art transmettait. Cette humilité reflétait la conviction que la créativité était un don confié au service de quelque chose de plus grand que soi : une communauté, une foi ou un ordre cosmique.

Le processus de création artistique était en soi une forme de dévotion, une façon de participer à l’ordre sacré de l’univers. Il en résultait un art qui non seulement ravissait les sens, mais élevait aussi l’esprit, renforçant les fondements moraux et métaphysiques de la société.

L’art moderne : rébellion contre la tradition et l’autorité divine

L’art moderne, qui a émergé au milieu du XIXe siècle et s’est épanoui tout au long du XXe siècle, marque une rupture radicale avec cette tradition fondée sur les valeurs. Là où l’art antique cherchait à s’aligner sur le divin, l’art moderne cherche souvent à le remettre en question, à le déconstruire, voire à le rejeter catégoriquement.

Des mouvements comme le dadaïsme, le surréalisme et l’expressionnisme abstrait ont ouvertement défié les normes établies. Influencés par les Lumières, puis par le désespoir existentiel qui a suivi les deux guerres mondiales, de nombreux artistes modernes ont adopté le relativisme moral, la subjectivité personnelle et l’extrémisme émotionnel. Des figures comme Marcel Duchamp, Salvador Dalí et Jackson Pollock ont incarné cette rupture avec l’ordre, remplaçant le symbolisme sacré par la rébellion personnelle.

La Révolution française et le Siècle des Lumières ont démantelé nombre des structures religieuses et culturelles qui définissaient autrefois la finalité de l’art. Sans cadre moral commun, l’art moderne est devenu un espace d’expression individuelle, souvent chaotique, provocateur et volontairement dissonant. Là où l’art antique considérait la beauté comme une vérité objective à laquelle aspirer, l’art moderne la perçoit souvent comme arbitraire, voire oppressive, une construction à démanteler au nom de la liberté individuelle.

Conséquences culturelles du relativisme moral dans l’art

Le passage du sacré au profane dans l’art a de profondes conséquences culturelles. L’art moderne reflète fréquemment la tendance sociétale plus large au relativisme moral, où les valeurs absolues sont remplacées par des interprétations subjectives. Cette transformation n’est pas seulement esthétique, mais profondément philosophique, reflétant une société en quête de sens face à l’effondrement des certitudes traditionnelles.

En abandonnant les normes communes de beauté et de moralité, une grande partie de l’art moderne sombre dans le nihilisme, rejetant non seulement l’ordre divin, mais aussi toute référence stable au sens. C’est pourquoi les installations mettant en scène des objets trouvés au hasard, des images délibérément grotesques ou des mises en scène choquantes sont souvent saluées comme avant-gardistes. Elles symbolisent la crise existentielle de l’humanité et sa lutte pour trouver un sens dans un monde qui semble détaché d’une finalité supérieure.

Si cette liberté permet une diversité et une innovation sans précédent, elle engendre également une fragmentation culturelle. Sans norme morale ou esthétique unificatrice, l’art ne sert plus de récit culturel cohérent, mais plutôt de recueil d’expériences personnelles isolées. Il en résulte une société où l’art peut à la fois inspirer et aliéner, reflétant la nature fracturée de l’existence moderne.

La perte de la beauté objective et du sens

L’une des distinctions les plus frappantes entre l’art ancien et l’art moderne réside dans leur rapport respectif à la beauté. Les artistes anciens cherchaient à manifester la beauté objective, censée refléter l’harmonie divine de l’univers. La symétrie, la proportion et l’équilibre n’étaient pas de simples techniques, mais le reflet de vérités métaphysiques.

L’art moderne rejette souvent catégoriquement ces principes. Des mouvements comme l’expressionnisme abstrait ou l’art conceptuel privilégient le processus au produit, l’idée à l’exécution. Dans certains cas, la compétence technique est volontairement délaissée au profit de l’émotion brute ou d’une déclaration idéologique. Cette inversion laisse de nombreux publics modernes aliénés, incertains quant à la manière d’aborder un art qui apparaît souvent inaccessible, déroutant ou moralement ambigu.

La perte de la beauté objective détruit le terrain commun sur lequel l’expérience humaine partagée peut se construire. Sans le sens du sacré ou du beau, l’art risque de devenir un simple spectacle ou un vecteur de choc, plutôt qu’une source d’inspiration et d’élévation morale. Conclusion : Au carrefour de l’art, de la morale et de la culture

L’évolution de l’art ancien vers l’art moderne reflète un parcours humain plus vaste : de l’ordre au chaos, du sacré au profane, des normes morales objectives à l’expression personnelle subjective. L’art ancien, ancré dans l’ordre divin et moral, cherchait à élever l’humanité en nous rappelant notre place au sein d’un dessein cosmique supérieur. L’art moderne, au contraire, se rebelle souvent contre cet ordre, reflétant la quête de sens de l’humanité dans un monde fragmenté et désenchanté.

Alors que nous nous trouvons au carrefour de l’art, de la morale et de la culture, une question se pose : l’art du futur redécouvrira-t-il la valeur intemporelle de l’ordre, de la beauté et de la clarté morale, ou poursuivra-t-il sur la voie de l’ambiguïté morale et du relativisme ?

La réponse pourrait bien façonner non seulement le monde de l’art, mais aussi l’âme même de la civilisation humaine.

Rédacteur Charlotte Clémence

Source : The Sacred Order vs. the Rebellion: How Ancient and Modern Art Reflect Humanity’s Moral Journey

www.nspirement.com

Soutenez notre média par un don ! Dès 1€ via Paypal ou carte bancaire.