Comment un conte moral du XVIIe siècle avertissant contre les séductions trompeuses est-il devenu l'histoire d'amour la plus célébrée de Chine ? L'évolution de la Légende du serpent blanc révèle une transformation radicale des valeurs : ce qui était vice est devenu vertu et le protecteur est devenu oppresseur.

Dans la Chine traditionnelle, raconter une histoire n'était jamais un acte neutre. Les contes transmettaient des enseignements moraux, établissaient des frontières cosmiques, rappelaient aux humains leur place dans l'univers. Le récit du serpent blanc se reflétait dans ces traditions. Mais au fil des siècles, quelque chose de fondamental s'est produit : les frontières sacrées se sont brouillées, puis inversées.

- La perspective bouddhiste : la clarté des royaumes

Dans le bouddhisme, l'univers se divise en six royaumes d'existence (六道, liù dào). Ces six voies comprennent, en ordre ascendant : le monde des enfers (naraka), le monde des faméliques (preta), le monde des animaux (tiryagyoni), le monde des êtres humains (manushya), le monde des demi-dieux belliqueux (asura), et le monde des dieux ou êtres célestes (deva). Chaque être renaît dans l'un de ces royaumes selon son karma. Un serpent qui acquiert des pouvoirs magiques ne devient pas humain — il reste un esprit-animal (妖, yāo) avec des capacités surnaturelles.

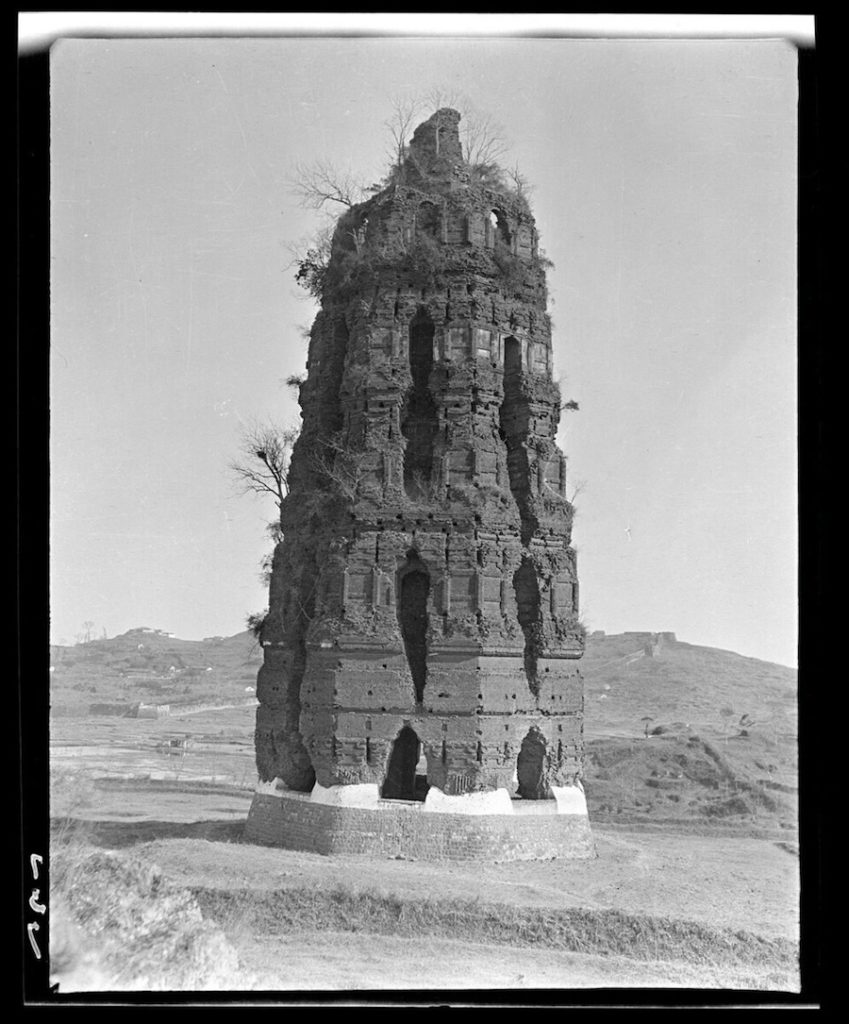

Le moine Fahai, dans la version dynastie Ming de Feng Menglong (1574-1646), représente cette clarté bouddhiste. Son rôle n'est pas de « détruire l'amour » mais de maintenir les frontières entre les royaumes. Après avoir emprisonné le serpent blanc sous la pagode, il laisse cette prophétie : « Quand l'eau du Lac de l'Ouest tarira, quand les marées du Yangtsé cesseront, quand la pagode de Leifeng s'effondrera, le serpent blanc sortira. » En d'autres termes : jamais. Ce n'est pas de la cruauté, c'est la reconnaissance que l'ordre de l'univers transcende les désirs individuels.

- L'enseignement confucéen : l'ordre social comme reflet du ciel

Le confucianisme structure la société en relations hiérarchiques (五倫, wǔ lún). Dans ce cadre, le mariage entre Xu Xian et le serpent blanc viole plusieurs principes : Xu Xian est trompé sur la nature de son épouse. Un mariage fondé sur la tromperie ne peut être légitime. Comment honorer les ancêtres quand l'épouse n'est pas humaine ? Quelle place occupe le fils né de cette union, mi-humain, mi-esprit, dans la société ?

Le confucianisme ne condamne pas l'amour, mais le subordonne au devoir. Xu Xian, dans les premières versions, finit par comprendre cela et accepte la séparation, devenant même moine.

- La vision taoïste : cultivation orthodoxe ou déviée

Le taoïsme distingue clairement la cultivation orthodoxe (正道, zhèng dào) — suivre les principes du Dao, transcender les attachements terrestres, de la cultivation déviée (邪道, xié dào), acquérir des pouvoirs pour satisfaire des désirs personnels.

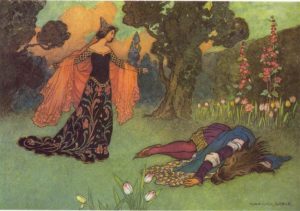

Dans la version Ming, le serpent blanc pratique une cultivation déviée : il prend une forme trompeuse, séduit un mortel, force un mariage contre nature, invoque des inondations contre un temple. Les moines qui la combattent ne sont pas des antagonistes, ce sont des protecteurs de l'ordre cosmique.

La version Ming de Feng Menglong : un texte moral explicite

Feng Menglong n'écrivait pas de simples divertissements. Son recueil Histoires pour mettre en garde (警世通言) avait un objectif explicite : avertir contre les comportements moralement dangereux. Le titre du chapitre est révélateur : Madame Serpent Blanc prisonnière éternelle de la pagode de Leifeng (白娘子永鎮雷峰塔). L'emprisonnement n'est pas un détail tragique, c'est le point central, car le serpent blanc a commis des transgressions de manière systématique :

- Vol répété : l'argent du trésor de l'officier Shao, les bijoux et vêtements précieux de Zhou

- Tromperie conjugale : elle cache sa véritable nature à Xu Xian

- Violence publique : elle terrasse le moine taoïste devant la foule au temple Wofo

- Menace génocidaire : elle promet de transformer toute la ville en mer de sang si Xu Xian la quitte

- Manipulation par la peur : Xu Xian tente de fuir à plusieurs reprises mais il est retenu par menaces

D’ailleurs, plusieurs témoins confirment la vérité et ce ne sont pas les hallucinations d'un seul moine « fanatique ». Li Keyong, le marchand de pharmacie à Zhenjiang qui héberge Xu Xian, lors de sa fête d'anniversaire, voit le serpent géant dans la chambre et tombe évanoui. Selon Li Keyong, il a vu « un énorme serpent blanc enroulé, avec des yeux comme des lampes émettant une lumière dorée ».

Li Mushi, le beau-frère de Xu Xian, observe à travers la fenêtre le serpent couché sur le lit, « ses écailles émettant une lumière blanche qui illumine la pièce comme en plein jour. » La maison supposée du serpent blanc à Hangzhou est en réalité une demeure abandonnée et hantée depuis des années, les fantômes y sortent pour faire les courses en plein jour.

Le texte se termine par un poème attribué à Fahai : « Je conseille aux gens du monde de ne pas se laisser aveugler par les apparences séduisantes car ceux qui s'attachent aux formes extérieures sont égarés par elles. Si le cœur est droit, le mal ne peut troubler, si l'esprit est lucide, l'illusion n'osera tromper. Regardez Xu Xuan qui s'est laissé séduire par une apparence trompeuse, cela lui a causé des ennuis. Si ce vieux moine n'était pas venu le sauver, le serpent blanc l'aurait dévoré sans laisser de trace ». L'attachement aux apparences séduisantes aveugle le jugement moral. Xu Xian, devenu moine, atteint la compréhension bouddhiste : les apparences sont illusoires, l'attachement cause la souffrance.

Le vrai portrait de Fahai : un moine vertueux

Loin de l'image moderne du fanatique cruel, le texte Ming décrit Fahai comme un moine « de grande vertu », avec des « traits délicats et raffinés et des yeux clairs », portant « une tête ronde et une robe carrée », la description classique d'un vrai moine accompli.

Il sauve littéralement Xu Xian du suicide au bord du lac : « Homme, pourquoi méprises-tu ainsi ta vie ? » Plus tard, Xu Xian choisit volontairement Fahai comme maître spirituel, se fait moine sous sa direction et atteint l'illumination.

Le tournant Qing : l'émergence du doute

Sous la dynastie Qing (1644-1911), la littérature populaire a commencé à changer. Les romanciers ont progressivement humanisé les esprits, compliqué les figures religieuses, questionné les autorités morales. Trois facteurs expliquent cette évolution : l'influence du théâtre populaire cherchant à émouvoir le public, la montée du roman vernaculaire souvent critique envers les autorités et l'influence de penseurs comme Li Zhi qui défendait l'authenticité des sentiments individuels.

Mais même dans les versions Qing les plus sympathiques au serpent blanc, un malaise subsistait. Aucune version n'allait jusqu'à dire : « Les frontières entre humains et esprits sont arbitraires, l'amour justifie tout, Fahai avait tort. » L'ordre moral devait être satisfait d'une manière ou d'une autre.

Le XXe siècle : l'inversion complète et un débat contemporain

En Chine, le XXe siècle a vu l'effondrement de l'ordre impérial, la fin du système confucéen, la répression des religions traditionnelles. Dans ce chaos, la légende a subi sa transformation la plus radicale. Les adaptations modernes ont systématiquement héroïsé le serpent blanc, vilainisé Fahai, effacé les dimensions morales et célébré la transgression. Le message central est devenu : « L'amour transcende toutes les lois. »

L'art évolue avec la société et cette évolution stimule la réflexion. Aujourd'hui, deux camps s'affrontent : la perspective traditionaliste et la perspective moderniste.

La perspective traditionaliste voit dans cette évolution un symptôme inquiétant. Le relativisme moral détruit les repères : si toutes les frontières peuvent être transgressées au nom de l'amour, qu'est-ce qui reste ? En transformant un récit moral en romance sentimentale, la culture moderne a perdu un outil d'enseignement. Pour les défenseurs de cette lecture, la Légende du serpent blanc dans sa version Ming offrait un enseignement essentiel sur les dangers de l'illusion et de l'attachement passionnel.

La vilainisation de Fahai enseigne à mépriser ceux qui maintiennent des standards moraux. Le culte du sentiment contre la raison rejette des millénaires de sagesse philosophique qui enseignaient précisément que les attachements passionnels, même sincères, causent la souffrance.

La perspective moderniste argumente que l'évolution reflète des valeurs universelles légitimes : la dignité individuelle, le droit au bonheur, le refus des discriminations. Les traditions n'étaient pas parfaites, le confucianisme a justifié l'oppression des femmes, la rigidité sociale. Mais est-ce vrai ?

La Légende du serpent blanc aujourd'hui : quand les miroirs se brisent

L'évolution de ce récit ancestral n'est pas qu'un phénomène littéraire, c'est un miroir brisé reflétant une civilisation en transformation radicale. Les versions Ming reflétaient une société où les frontières cosmiques étaient claires. Les versions modernes reflètent une société où ces frontières se sont effondrées.

Pour ceux qui croient que les traditions spirituelles chinoises contenaient des vérités profondes, pas simplement des conventions arbitraires, cette transformation reste troublante. Elle suggère qu'une sagesse millénaire a été perdue, remplacée par un sentimentalisme qui ne peut guider personne vers l'éveil.

La pagode de Leifeng s'est effondrée en 1924. Elle a été reconstruite en 2002. Mais la vraie question demeure : quand les frontières sacrées s'effondrent dans l'imaginaire collectif, que reconstruit-on à leur place ? Des millions de visiteurs visitent la nouvelle pagode chaque année, prenant des selfies, faisant des vœux romantiques. Combien comprennent encore pourquoi l'ancienne pagode existait ?

Soutenez notre média par un don ! Dès 1€ via Paypal ou carte bancaire.