Derrière les poèmes de Wang Wei (701-761), se cache bien plus qu'une simple « peinture poétique ». Wang Wei (connu sous le nom social Mojie), poète-peintre de la dynastie Tang, a tissé dans ses vers une dimension invisible que les lecteurs découvrent depuis plus de mille ans. Portrait d'un artiste complet qui a transformé la poésie chinoise en y cachant des mondes parallèles.

Quand un seul mot bascule tout : l’alchimie invisible de Wang Wei

Su Shi (1037-1101), l'un des plus grands lettrés chinois, a immortalisé Wang Wei par cette formule célèbre : « En savourant les poèmes de Mojie, on trouve de la peinture dans la poésie, en contemplant les peintures de Mojie, on trouve de la poésie dans la peinture. » Cette observation, bien que juste, ne révèle qu'une infime partie du génie de Wang Wei.

Prenons un exemple concret avec ce poème que tous les Chinois apprennent à l'école, Le Ravin aux oiseaux qui chantent (鸟鸣涧, Niǎo míng jiàn) :

人闲桂花落,夜静春山空

Rén xián guì huā luò, yè jìng chūn shān kōng

L'homme oisif, les fleurs d’Osmanthus tombent, la nuit s'apaise, la montagne de printemps se vide

月出惊山鸟,时鸣春涧中

Yuè chū jīng shān niǎo, shí míng chūn jiàn zhōng

La lune apparaît, effraie les oiseaux de montagne, qui chantent par moments dans le ravin printanier

Que dit ce poème ? Dans une vallée silencieuse, seules les fleurs d’osmanthus de printemps tombent sans bruit. La nuit paisible enveloppe la montagne dans une solitude absolue. Quand la lune se lève et que sa lumière inonde la terre, elle éveille les oiseaux endormis qui se mettent à chanter par intermittence dans le ravin printanier.

Imaginez qu'on remplace le caractère « oisif / tranquille » (闲, xián) par « silencieux » (静, jìng). Tout change. Avec « silencieux », on décrit simplement l'absence de bruit. Mais avec « oisif », Wang Wei capte un état d'esprit : une personne si détendue qu'elle remarque les fleurs tomber une à une. C'est la différence entre photographier un paysage et vivre ce paysage. Le mot « 闲 » crée une intimité entre l'observateur et la nature, ils partagent la même lenteur, la même paix.

L'espace-temps multidimensionnel de Wang Wei : quand la poésie plie les dimensions

Voici où Wang Wei devient fascinant pour quiconque s'intéresse à la physique quantique, à la philosophie ou simplement à la beauté des idées. Ses poèmes ne se contentent pas de décrire le monde visible, ils superposent plusieurs dimensions.

Reprenons le premier vers : L'homme oisif, les fleurs d'osmanthus tombent. Deux choses se produisent simultanément mais dans deux différentes dimensions. « L'homme oisif » parle d’un état d’esprit difficile à mesurer et relève du milieu psychologique, peut-être même quantique si l’on veut jouer avec les concepts modernes. « Les fleurs tombent », en revanche, décrit un événement qui a lieu purement dans ce monde tridimensionnel et qui est mesurable.

Le poète ne juxtapose pas ces deux réalités par hasard. Il les entrelace. Le vers suivant poursuit : La nuit s'apaise, la montagne de printemps se vide. La nuit qui « s'apaise » relève du monde intérieur, la montagne qui « se vide » du monde extérieur. L'une est ressentie, l'autre est vue.

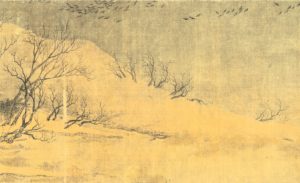

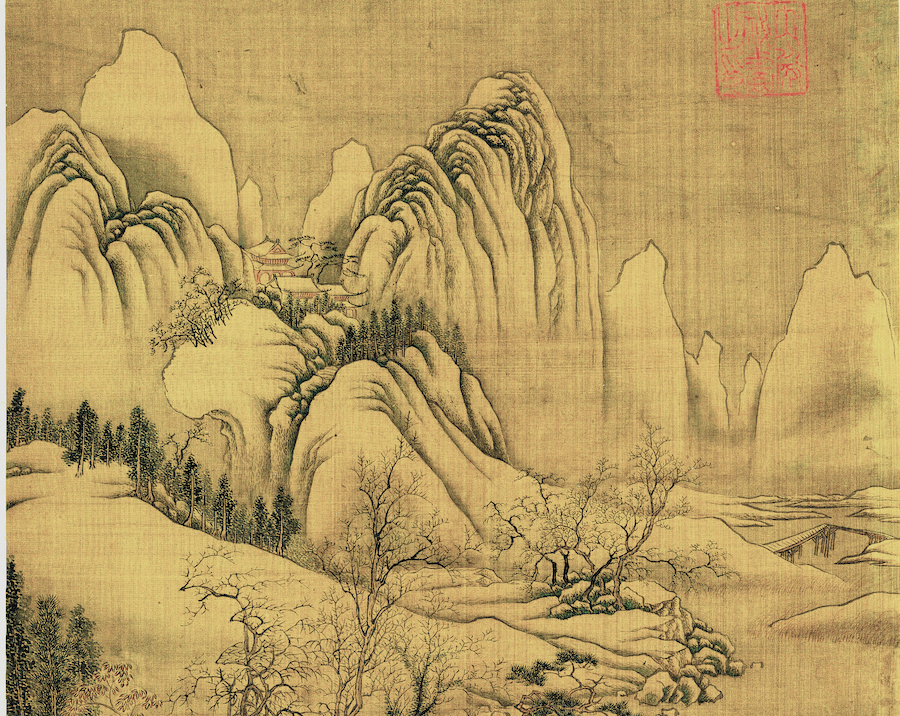

Cette approche singulière traverse toute son œuvre. Dans Habitation de montagne à l'automne (Shān jū qiū míng, 山居秋暝), il écrit : « Montagne vide après la pluie nouvelle, le temps du soir amène l'automne. »

Le mot « vide » (空, kōng) revient sans cesse dans ses poèmes. Mais il ne signifie pas simplement « sans personne » ou « désert ». Dans le bouddhisme, ce mot désigne quelque chose de plus profond : le vide originel, la source même de toute existence. Un concept que la science moderne redécouvre aujourd'hui.

Amusant détail : le prénom du poète contient le caractère 维 (wéi), qui signifie « dimension ». Coïncidence ? Dans la pensée chinoise classique, les noms portent le destin. Wang Wei a littéralement été nommé « dimension » par sa mère bouddhiste comme si cette dernière avait prévu qu'il tisserait des univers multiples dans ses vers.

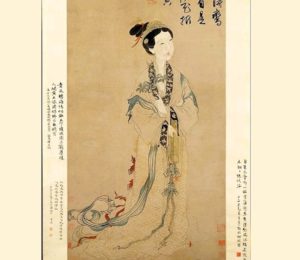

Un enfant prodige dans la Chine des Tang

Pour comprendre comment Wang Wei a atteint une telle maîtrise, remontons à ses origines. Le futur maître est né en 701 (ou 699 selon certains documents), sous la dynastie Tang qui est considérée comme l'âge d'or de la civilisation chinoise. Son père a été fonctionnaire de rang modeste mais respectable. Sa mère, née Cui, a joué un rôle déterminant dans l’éducation de Wang Wei : elle a imprégné son fils des enseignements du dharma dès le berceau.

Et ce prénom qu'elle lui a choisi révèle une ingéniosité remarquable ! Elle lui a donné le prénom « Wei » (维) et le nom social « Mojie » (摩诘). Réunis, ces deux noms forment « Vimalakīrti » (维摩诘) — le nom d'un sage laïc bouddhiste légendaire du Sūtra de Vimalakīrti, célèbre pour sa sagesse transcendante et son détachement des illusions mondaines.

En nommant son fils d'après ce personnage vénéré, la mère de Wang Wei exprimait son espoir de le voir devenir un lettré éclairé. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Cette mère visionnaire a inscrit une aspiration spirituelle dans le prénom même de son fils.

Le jeune prodige a manifesté des talents stupéfiants. Non seulement il excellait en poésie, mais il maîtrisait également la peinture, la musique, la calligraphie, et, détail charmant : la cuisine. Un véritable « homme de la Renaissance » chinois, avec sept siècles d'avance sur l'Europe.

À 15 ans, il est entré dans la capitale impériale Chang'an (aujourd'hui Xi'an) pour étudier. À 17 ans déjà, il avait composé ce poème qui émeut encore les Chinois aujourd'hui, Le neuvième jour du neuvième mois, nostalgie des frères dans le Shandong :

独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲

Dú zài yì xiāng wéi yì kè, měi féng jiā jié bèi sī qīn

Seul étranger en terre étrangère, à chaque fête, la nostalgie des proches redouble

遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人

Yáo zhī xiōng dì dēng gāo chù, biàn chā zhū yú shǎo yī rén

Je devine mes frères gravissant les hauteurs, tous plantant des cornouillers, il en manque un

Ce poème capture parfaitement le mal du pays que ressentent tous les expatriés. Le jeune lettré n'avait que 17 ans et pourtant il exprimait déjà une nostalgie d'une maturité bouleversante, comme si la jeunesse amplifiait encore la douleur de la séparation familiale.

La chute brutale : quand la fortune bascule

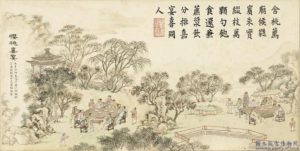

À 21 ans, il a réussi l'examen impérial très sélectif et a obtenu un poste prestigieux : Grand maître de la musique impériale (太乐丞, tài yuè chéng), responsable de la musique de cour. Le jeune prodige occupait un poste enviable. Il fréquentait princes et nobles, participait aux banquets impériaux. L'avenir lui souriait.

Puis, catastrophe. Durant une répétition de la Danse du lion, ses subordonnés ont commis une erreur fatale : ils ont utilisé des costumes jaunes, la couleur exclusivement réservée à l'Empereur. Dans la Chine impériale, c'était un crime de lèse-majesté. Le jeune maître de musique, en tant que responsable, a été tenu pour responsable et rétrogradé brutalement. Envoyé à Jizhou, dans une province reculée, comme simple inspecteur des entrepôts.

Imaginez le choc. À 21 ans, le prodige occupait un poste prometteur à la cour impériale. À 22 ans, suite à cette affaire, il se retrouvait inspecteur des entrepôts dans une province reculée, un poste administratif sans prestige, loin de la vie culturelle de la capitale.

L'artiste a sombré dans la dépression. Durant quatre années, il a fréquenté des ermites, contemplé sa vie gâchée, écrit des vers amers. Il a écrit : « Même si je peux un jour revenir, je crains d'avoir vieilli entre-temps ». À 26 ans, convaincu d'avoir compris la vanité du monde, il a démissionné et pris sa retraite.

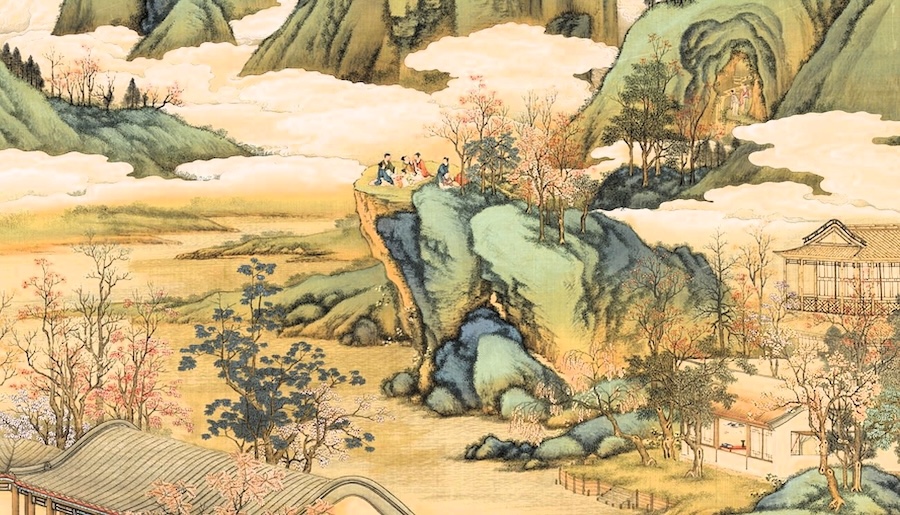

Mais le détachement complet s'est révélé impossible. Après quelques années d'ermitage, il est retourné à Chang'an, l'âme transformée. Cette première chute lui a enseigné une leçon cruciale : accepter le changement, accueillir l'impermanence. Les ambitions flamboyantes de sa jeunesse se sont muées en sérénité. Il a commencé à parcourir les montagnes, à méditer, à peindre les paysages. C'est durant cette période qu'il a rencontré Meng Haoran (689-740), l'autre grand maître de la poésie pastorale. Ensemble, ils ont créé l'école de la poésie des montagnes et des champs (山水田园诗派, shānshuǐ tiányuán shīpài).

Le drame personnel et le retour au gouvernement

En 731, à 30 ans, le poète a subi un coup terrible dans sa vie. Sa femme bien-aimée est décédée en couches. Ils n'ont eu aucun enfant. Veuf à 30 ans, Wang Wei a refusé de se remarier et a vécu seul pendant les trente années suivantes.

Mais face au chagrin, il n'a pas sombré. Il a canalisé sa douleur dans l'art et dans le bouddhisme. Ses poèmes de cette période acquièrent une profondeur spirituelle stupéfiante. Il peignait, méditait, composait. La perte personnelle s'est transformée en sagesse universelle.

À 34 ans, décidé à servir à nouveau son pays, le lettré s'est rendu à Luoyang pour rencontrer Zhang Jiuling (678-740), le grand premier ministre réformateur de l'empire. Il lui a offert des poèmes. Zhang Jiuling, impressionné, l'a nommé à un poste modeste mais honorable de Rectificateur des Omissions de Droite (右拾遗, yòu shí yí) à côté du Rectificateur des Omissions de Gauche, dont la fonction consistait à présenter des remontrances à l'Empereur et à signaler les erreurs gouvernementales. Wang Wei revenait au gouvernement.

Rédacteur Yi Ming

Soutenez notre média par un don ! Dès 1€ via Paypal ou carte bancaire.