Les États-Unis, avec une des économies les plus fortes, sont assis sur 36 000 milliards de dollars de dettes. En France la dette publique était au mois de mars 2025 de 3 345,8 milliards d’euros, soit 114 % du PIB. Ces chiffres sont si importants que l’on a du mal à les visualiser. De plus, en ce qui concerne la dette, il ne s’agit pas d’une simple écriture de tableur : il s’agit d’une véritable dette, de reconnaissances de dette empilées comme des jetons de poker auprès de prêteurs étrangers et nationaux.

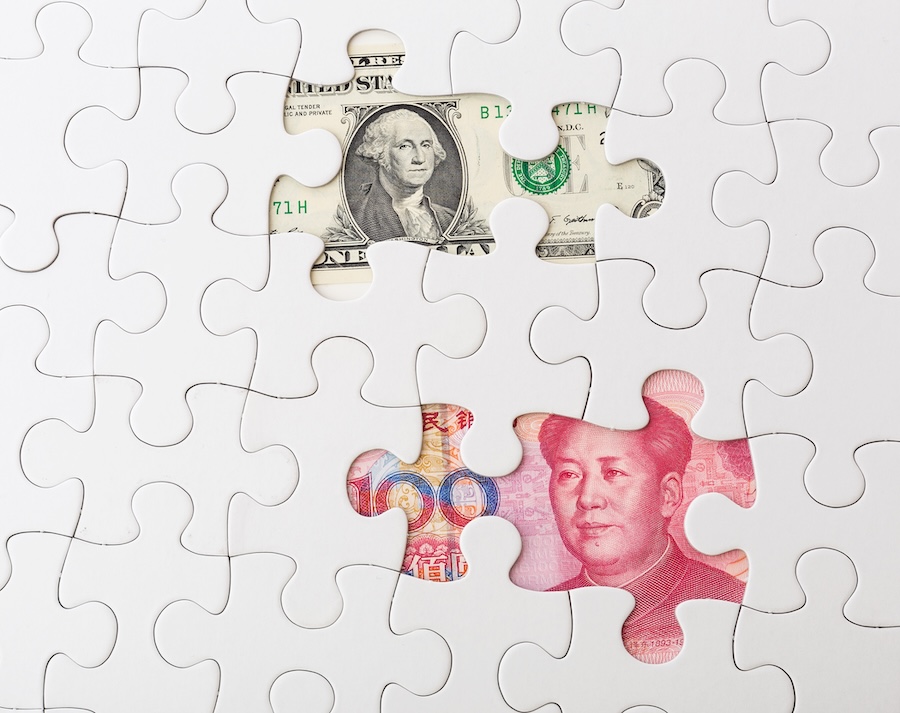

Il est souvent dit : « La Chine possède les États-Unis ». Or, Pékin ne détient que 750 milliards de dollars de dette américaine, soit une fraction du total. Pendant ce temps, la Chine peine à faire face à 18 000 milliards de dollars de ses propres obligations. Alors, qui possède qui ?

Plus on creuse, plus la situation devient complexe. Les banques américaines détiennent la dette chinoise. Les banques chinoises détiennent la dette américaine. Les banques européennes détiennent les deux. Chacun doit à chacun, ce qui donne naissance à un réseau mondial de reconnaissances de dette d’une valeur de 300 000 milliards de dollars, soit le triple de la taille de l’économie mondiale actuelle.

Voici la vérité dérangeante : la civilisation moderne est bâtie sur la dette. Ce n’est pas un bug du système. C’est le système.

La dette est plus ancienne que l’argent

On a tendance à considérer la dette comme un cauchemar moderne, inventé par des banquiers en costume sombre. Mais elle est ancienne – plus ancienne que les pièces de monnaie, plus ancienne que les banques, peut-être plus ancienne que la religion organisée. Imaginez : vous prêtez un sac de céréales à votre voisin au printemps. À la récolte, il vous rembourse, avec un petit supplément pour votre peine, sans taux d’intérêt. Sans contrat. Juste la confiance. C’est là le cœur de la dette : emprunter demain pour résoudre un problème aujourd’hui.

Remontons aux rois et aux empires médiévaux. Châteaux, armes et flottes n’étaient pas bon marché, et aucun prêteur ne pouvait à lui seul payer la facture. Les royaumes et empires ont donc commencé à vendre de la dette au public. Au XVIIe siècle, l’Angleterre finançait les guerres avec des obligations : des reconnaissances de dette promettant un remboursement avec intérêts. C’était révolutionnaire. Les obligations ont démocratisé la dette. Soudain, les citoyens ordinaires finançaient les rois et les guerres, et en tiraient profit. La dette était passée du statut d’accords privés entre voisins à celui de pilier structurel de l’empire.

Le XXe siècle : la dette se mondialise

Les guerres ont accéléré l’emprunt. Les Première et Seconde Guerres mondiales ont contraint les gouvernements à s’endetter sans précédent, non seulement pour combattre, mais aussi pour reconstruire des continents entiers. Puis vint 1944. À Bretton Woods, le dollar américain est devenu la monnaie dominante du système mondial, lié à l’or. Toutes les autres devises ont été liées au dollar, et le dollar était lié aux réserves d’or de Fort Knox.

Mais il n’y avait pas assez d’or pour suivre la croissance des économies. 1971 a suivi. Nixon a abandonné l’étalon-or, déclarant que le dollar ne serait plus adossé à l’or. La monnaie est devenue une monnaie fiduciaire, garantie uniquement par décret gouvernemental et la promesse que les gens continueraient à y croire.

Et ils y croyaient. Sans laisse relier à l’or, les gouvernements pouvaient imprimer et emprunter librement. À partir des années 1980, la dette n’était plus seulement utilisée à des fins de guerre. Elle était devenue le moteur même de la croissance. Besoin d’une école ? Emprunter. Besoin d’une autoroute ? Emprunter. Besoin de sortir le pays de la récession ? Emprunter encore et encore, voire plus fort.

La question à 300 000 milliards de dollars : qui doit quoi ?

C’est là que cela devient singulier. Si les États-Unis doivent 36 000 milliards de dollars, qui exactement détient la facture ? La Chine ? Des milliardaires de l’ombre à Monaco ? Un coffre-fort Illuminati sous Zurich ? Pas vraiment. Environ 70 % de la dette américaine est due aux Américains eux-mêmes.

Lorsque vous déposez de l’argent à la banque, il ne reste pas simplement dans un « coffre-fort à la Picsou ». La banque l’utilise. Elle achète des obligations, prête, investit. Actuellement, les banques américaines détiennent environ 1 800 milliards de dollars d’obligations du Trésor. Les fonds de pension et les compagnies d’assurance en regorgent.

En fait, 60 % des actifs d’assurance sont placés en obligations, augmentant discrètement en arrière-plan. Ainsi, lorsque les États-Unis paient des intérêts sur leur dette, cet argent est réinvesti dans les pensions, l’épargne et les fonds de retraite. C’est un circuit fermé, une sorte de machine financière en mouvement perpétuel.

Et ce n’est pas seulement national. Environ 30 % de la dette américaine est détenue par des investisseurs étrangers. Le Japon, la Chine et les banques européennes placent leurs excédents de trésorerie dans des bons du Trésor. Les États-Unis empruntent. Ils perçoivent des intérêts. Le cycle continue. Si l’on prend du recul, il est clair que ce phénomène n’est pas propre aux États-Unis.

Chaque grand pays est à la fois emprunteur et prêteur : le fonds d’épargne japonais et la dette brésilienne. Les détenteurs de dette brésilienne achètent des obligations américaines. Les fonds de pension américains achètent des obligations japonaises. Ce n’est pas une ligne droite. C’est un réseau de reconnaissances de dette circulaires, avec des milliers de milliards de dollars qui tournent en rond comme une machine à laver mondiale.

Un renouvellement perpétuel

Le hic : les gouvernements ne « remboursent » pas vraiment leur dette. Ils la renouvellent. Lorsqu’un ancien prêt arrive à échéance, ils empruntent à nouveau pour le rembourser. Oui, cela ressemble financièrement à l’équivalent de vider une carte de crédit pour en rembourser une autre. Et oui, c’est le cas, dans une certaine mesure. Mais c’est le fondement de la finance moderne. La raison ? Elle alimente la croissance. Les gouvernements empruntent, dépensent, les entreprises gagnent plus, les travailleurs sont payés, les travailleurs dépensent plus : le cycle s’autoalimente. Arrêtez d’emprunter, et toute la machine se grippe.

Besoin d’une preuve ? Regardez la Grèce en 2008. Les investisseurs ont cessé d’acheter des obligations grecques. Soudain, le gouvernement n’a plus pu emprunter. L’économie s’est effondrée : un fonctionnaire sur quatre a été licencié, les salaires ont été réduits de 30 % et le PIB a reculé d’un quart. L’austérité a transformé une récession en dépression. Les politiciens le savent. C’est pourquoi plus personne ne fait campagne sur la « dépense responsable ». Les électeurs s’attendent à des emplois, des prestations sociales, des infrastructures – tout cela financé par la même dette que personne ne souhaite vraiment arrêter d’accumuler.

Mode crise : quand la dette sauve la situation

La dette n’est pas seulement une question de croissance. Parfois, c’est une question de survie. Lorsque la COVID a frappé, les gens ont cessé de dépenser. Les économies ont stagné. La seule chose qui maintenait les pays à flot était l’emprunt public. Les États-Unis ont accumulé 3 800 milliards de dollars de nouvelle dette rien qu’en 2020. La Chine, l’Europe et tous les autres ont suivi. Ce n’était pas une option. C’était un tri. Sans emprunt, l’économie mondiale tout entière se serait arrêtée. Mais chaque nouvelle crise alourdit la dette. Pour rembourser leur dette, les gouvernements empruntent davantage. Le cycle est sans fin.

Les fissures sous la surface

Le danger est là : plus la montagne de dettes s’alourdit, plus le système se fragilise. Aujourd’hui, des ratios dette/PIB de 100 % sont courants. Il y a quelques décennies, c’était considéré comme catastrophique. Pourtant, c’est acceptable tant que les taux d’intérêt restent bas et que les investisseurs continuent d’acheter des obligations. Mais que se passe-t-il s’ils ne le font pas ?

Lorsque les prêteurs sont effrayés, ils exigent des taux plus élevés. Les gouvernements sont alors confrontés à un choix brutal : augmenter les impôts, réduire les dépenses ou imprimer de la monnaie. Toutes ces options sont porteuses de promesses de suicide politique. Imprimer de la monnaie est la méthode la plus simple, mais aussi la plus risquée. Elle dévalue la monnaie, ce qui déclenche l’inflation.

À faible dose, l’inflation exaspère les consommateurs au supermarché. Dans les cas extrêmes, elle met en péril des économies entières. Prenons l’exemple du Venezuela. À la fin des années 2010, les prix doublaient toutes les « quelques semaines », le gouvernement s’affranchissant de la dette par l’impression. Le pain coûtait des millions de bolivars. Les économies de toute une vie se sont envolées du jour au lendemain. C’est le scénario catastrophe : spirale dette → inflation → effondrement.

Pourquoi cela ne s’arrêtera pas de sitôt

Ce carrousel d’emprunts et de prêts peut-il tourner sans fin ? En théorie, oui. Tant que l’argent continue de circuler, le cycle se maintient. Cependant, plus la dette s’accumule, moins la marge de manœuvre est grande. Les paiements d’intérêts grignotent les budgets destinés aux hôpitaux, aux écoles et aux infrastructures. Les querelles politiques sur les dépenses s’enveniment.

Chaque crise appelle une nouvelle vague d’emprunts. Et pourtant, paradoxalement, personne ne veut s’arrêter. La dette est comme l’oxygène. Coupez-la, et l’économie mondiale s’asphyxie. Continuez à inhaler, et vous risquez l’overdose.

Alors, la dette serait-elle l’arme à double tranchant de la civilisation ?

La dette n’est pas qu’un chiffre sur un tableur. C’est le moteur de la civilisation moderne. Elle a construit les autoroutes sur lesquelles nous roulons, les écoles où nous étudions, les armées avec lesquelles les nations projettent leur puissance et les filets de sécurité auxquels nous nous accrochons en cas de crise. Mais c’est aussi une bombe à retardement, dont le tic-tac s’amplifie chaque année.

Le monde doit 300 000 milliards. Mais si le système est conçu pour continuer à faire fructifier cette dette, les failles sont visibles : ralentissement de la croissance, instabilité politique et pressions inflationnistes croissantes.

La réalité ? Nous sommes tous impliqués dans le même pari. Tout repose sur la conviction que le cycle de la dette peut s’enliser encore un peu. La question n’est pas de savoir si ce cycle s’arrêtera. La question est de savoir quand et ce qui se passera ensuite.

Rédacteur Charlotte Clémence

Source : Debt Is the Fuel of Civilization — But What Happens When the Engine Blows?

www.nspirement.com

Soutenez notre média par un don ! Dès 1€ via Paypal ou carte bancaire.