La Poste vient d’être condamnée par la Cour d’appel de Paris pour manquement à son devoir de vigilance avec « un trop haut niveau de généralité ». La Loi française 2017-339, votée à la suite du drame du Rana Plaza en 2013, oblige les entreprises à prendre en compte les risques sociaux et environnementaux sur l’ensemble de leurs filiales. Avec quelles leçons de sa mise en application dans certaines entreprises françaises pionnières ? Et sera-t-elle abrogée par l’Union européenne ?

Le 26 février dernier, la Commission européenne présente un paquet de mesures de simplification baptisé « Omnibus ». Elles ont pour effet de reporter, voire supprimer l’application des obligations de vigilance et de reporting pour les entreprises, tout en modifiant leur champ d’application. Cette procédure Omnibus est critiquée pour son calendrier précipité, son manque de débat, l’exclusion des acteurs de la société civile… et un retour en arrière dans la création de normes sociales et environnementales.

Les lois sur le devoir de vigilance sont votées en réaction au scandale du Rana Plaza. En 2013, cet immeuble au Bangladesh abritant des ateliers de textile, sous-traitants de grandes marques comme H&M, s’effondre et entraîne la mort de plus de 1 000 salariés. La France réagit en 2017 avec une loi pionnière. La directive européenne du 13 juin 2024 étend ce concept à l’ensemble de ses États membres. Elle impose aux entreprises – d’au moins 5 000 salariés en France et de plus de 10 000 salariés dans l’Hexagone ayant leur siège social ailleurs dans le monde – de repenser leur approche des risques sociaux, environnementaux et de gouvernance.

Ce dispositif s’étend aux activités de leurs filiales et de leurs partenaires commerciaux. Une façon de responsabiliser les entreprises à tracer tous leurs sous-traitants. Pour mieux comprendre comment les entreprises françaises vivent ces évolutions, nous avons interrogé des managers de terrain dans des secteurs d’activité divers : responsables de conformité, dirigeants en responsabilité sociale et environnementale (RSE) et de contrôle qualité.

La Poste condamnée

Le 17 juin 2025, la Cour d’appel de Paris, Pôle 5, Chambre 12, récemment créée pour traiter spécifiquement les « contentieux émergents », notamment ceux liés à la « Loi sur le devoir de vigilance », a rendu sa décision RG 24/05193. Elle confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 5 décembre 2023, qui avait enjoint à La Poste de revoir en profondeur son plan de vigilance.

La Cour a validé les critiques méthodologiques formulées à l’encontre des quatre parties du plan de vigilance 2021 de La Poste, jugées insuffisantes, en soulignant :

- Une cartographie des risques trop générale.

- Des procédures d’évaluation des tiers non alignées avec cette cartographie.

- Un mécanisme d’alerte élaboré sans réelle concertation avec les syndicats, notamment Sud PTT, qui avait mis en demeure l’entreprise.

- Un dispositif de suivi des mesures de vigilance jugé incomplet.

Cette décision est la première à contribuer à l’élaboration d’une jurisprudence permettant d’orienter les entreprises. Elle souligne l’importance d’une rédaction rigoureuse du plan de vigilance, la nécessité pour les entreprises de s’engager réellement, et de pouvoir démontrer, l’existence d’un dialogue effectif avec les parties prenantes, en particulier les syndicats. La décision fait spécifiquement référence aux articles 8 et 9 de la directive européenne CS3D. Elle complète l’interprétation du champ d’application de la cartographie des risques, à la lumière de la norme européenne.

Processus itératif

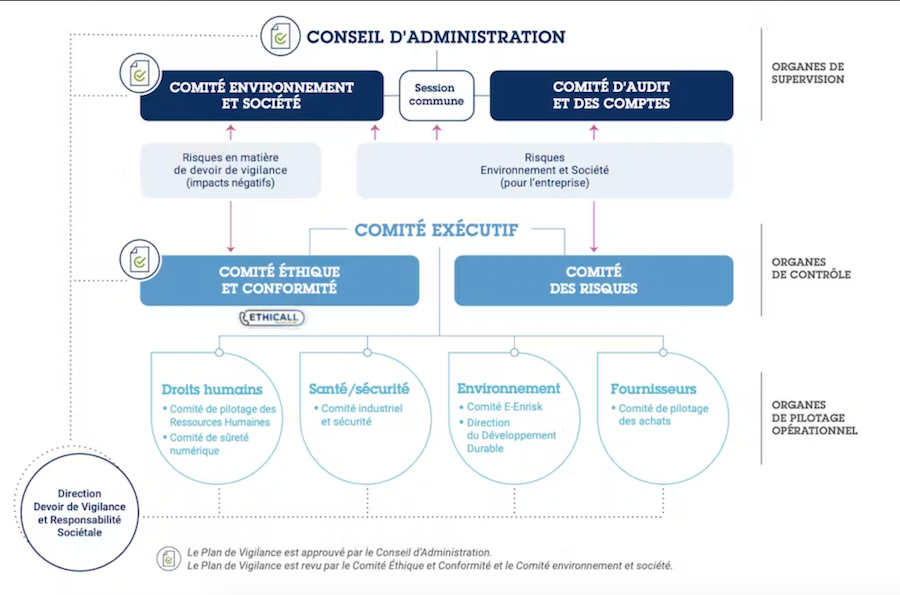

Pour les entreprises interrogées, se conformer à la loi implique des ressources importantes et des capacités organisationnelles solides. Elles attestent de la nécessité à former leurs équipes et développer des systèmes de contrôle performants. C’est pourquoi les départements de conformité jouent un rôle clé, avec divers départements tels le développement durable, les directions d’achats et les équipes de qualité.

Face à une incertitude juridique s’ajoute la complexité des chaînes d’approvisionnement mondiales, de facto, une grande difficulté dans l’établissement des cartographies de risques. La traçabilité et la transparence deviennent difficiles à assurer, notamment au-delà du premier niveau de sous-traitance où l’identification des partenaires est beaucoup moins aisée.

Un dirigeant en RSE dans une entreprise de production et distribution d’articles de sport, questionne la complexité pour connaître les impacts de ses partenaires, fournisseurs ou sous-traitants : « Si nous sommes capables d’identifier les impacts de notre activité, il n’est pas aussi évident de le faire pour les impacts sectoriels de nos partenaires. Quelle est notre connaissance des impacts du secteur de transport, du e-commerce, des services de prestations informatiques ? »

Adapter les contrats

Si certains fournisseurs sont réticents à partager les informations de leurs partenaires, l’application du devoir de vigilance est caduque pour certaines parties de la chaîne de valeur. Les entreprises n’ont pas d’autres choix que de renégocier leurs contrats avec des clauses spécifiques en matière d’éthique et de conformité ; des négociations souvent longues et potentiellement conflictuelles.

Les audits environnementaux, en particulier, sont difficiles à mener en raison de réglementations différentes dans les pays comme le traitement de l’eau et la gestion des déchets par exemple : « On peut demander des matières recyclées/recyclables à nos fournisseurs, mais comment gèrent-ils leurs déchets si au local ils ne sont pas assujettis à des exigences particulières de traitement des eaux ? », se demande un responsable conformité du secteur de la grande distribution.

Pour les groupes opérant dans des secteurs d’activités très différents – tels Elo, Aedo, Engie, LVMH et d’autres –, la demande d’une cartographie unique, censée regrouper tous les risques identifiés, est souvent perçue comme ambiguë, voire inadaptée. Il leur est difficile de produire un document unique à la fois pertinent, opérationnel et fidèle à la diversité de leurs métiers et de leurs chaînes de valeur. Les managers rencontrés soulignent le caractère itératif et évolutif de ce processus, ainsi que l’importance d’ajuster en permanence les pratiques en fonction de la réévaluation continue des risques.

Devoir de vigilance : Orange et Air Liquide en pointe

Le retour d’expérience des professionnels interviewés confirme un bilan positif. Les activités de conformité s’alignant sur des objectifs organisationnels plus larges, notamment les initiatives de RSE, créent souvent un chevauchement significatif entre les rapports extrafinanciers et les obligations du devoir de vigilance. Résultat ? Un effet de levier. Les entreprises s’appuient sur des outils de suivi des risques environnementaux et sociaux ainsi que sur des données extra-financières pour établir leur plan de vigilance et harmoniser leur reporting de durabilité.

Certaines entreprises, comme Air Liquide et Orange, se distinguent même par des plans de vigilance exemplaires, récompensés par le prix du Meilleur Plan de vigilance des entreprises du CAC40. Air Liquide a été saluée pour son approche globale et la transparence de la cartographie des risques, l’évaluation régulière de ses sous-traitants, ses actions de prévention ciblées et son mécanisme d’alerte développé en collaboration avec les syndicats. Orange, de son côté, a intégré la vigilance dans les formations de ses employés. Cette valorisation illustre l’importance de stratégies de vigilance solides, fondées sur la transparence, la gouvernance et le dialogue.

Les ONG en partenaire incontournable

Le rôle des ONG dans la mise en œuvre du devoir de vigilance est à la fois essentiel et source de tensions. En France, de nombreux managers reconnaissent que, si les organisations non gouvernementales jouent un rôle clé en matière de défense des droits humains et de l’environnement, leur approche est parfois perçue comme trop dogmatique. Certaines ONG se positionnent en gardiennes absolues des normes éthiques, ce qui freine la possibilité d’un travail réellement collaboratif avec les entreprises.

Sur le dialogue avec les ONG, un responsable RSE dans le secteur du BTP déclare : « Très peu d’ONG collaborent avec nous, et c’est vraiment dommage. Les ONG nous reprochent de faire du profit, mais elles oublient souvent que c’est justement grâce à ce profit qu’on peut investir dans des solutions durables ou dans des outils techniques pour mesurer notre impact environnemental. Il y a quand même quelque chose de vertueux dans le profit – ce n’est pas le diable. »

Les attentes sont souvent mal alignées : les ONG méconnaissent parfois les contraintes opérationnelles, juridiques et économiques auxquelles sont confrontées les entreprises, rendant les échanges difficiles et parfois peu productifs. Une coopération plus ouverte entre entreprises et ONG serait pourtant cruciale.

Rédacteur Charlotte Clémence

Auteurs

Carla Bader : Assistant Professor en Management et Stratégie, IÉSEG School of Management

Maximiliano Marzetti : Associate Professor of Law, IESEG School of Management, Univ. Lille, CNRS, UMR 9221 - LEM - Lille Économie Management, IÉSEG School of Management

Cet article est republié à partir du site The Conversation, sous licence Creative Commons

Soutenez notre média par un don ! Dès 1€ via Paypal ou carte bancaire.