Plus de 460 millions d’enfants vivent aujourd’hui dans des zones de conflits, selon les estimations de l’Unicef. De l’Ukraine à Gaza, les images d’enfants dans la guerre défilent sur Internet et dans les journaux télévisés. Mais au-delà des discours tenus pas les adultes, comment entendre leur voix et saisir la diversité de leurs vécus ? Comment l’histoire peut-elle nous aider à prendre du recul sur l’actualité ?

Entretien avec Manon Pignot, co-directrice de l’ouvrage Enfants en guerre, guerre à l’enfance ?, publié en octobre 2024 aux éditions Anamosa et qui accompagne l’exposition du même nom organisée par la Contemporaine en 2024-2025.

Est-ce une caractéristique des conflits contemporains que de mener une « guerre à l’enfance » ?

Les enfants sont victimes des guerres depuis qu’elles existent, ce n’est pas une spécificité du XXe siècle. Mais, à partir de la Grande Guerre, les civils deviennent des cibles à part entière. Des villes sont par exemple bombardées sans but militaire explicite mais dans l’objectif d’atteindre le moral des troupes. Cela va de pair avec l’idée d’une guerre totalisante où chacun aurait un rôle à jouer dans l’effort de guerre : on considère, et c’est l’autre nouveauté, que l’engagement des combattants doit être soutenu par les efforts des civils, enfants inclus.

Quelle forme cette mobilisation des enfants en temps de guerre prend-elle ?

Cette mobilisation est plurielle. Pendant la Première Guerre mondiale, dans tous les pays belligérants, on assiste au développement d’une propagande adressée aux enfants, invités à œuvrer pour la victoire à leur niveau, en travaillant bien à l’école, en aidant leurs mères à la maison ou encore en se tenant convenablement. Au-delà de cette mobilisation idéologique, on demande aux enfants des efforts matériels, avec une dimension sacrificielle. Il s’agit d’accepter de se priver d’un certain nombre de denrées, par exemple, ou de consacrer leur temps libre à des œuvres de charité pour les soldats.

Enfin, pendant la Grande Guerre, il a aussi existé une mobilisation militaire, mais qui n’est pas officielle, c’est ce que j’ai expliqué dans L’appel de la guerre. Un certain nombre d’adolescents et, à l’Est, d’adolescentes, ont entendu l’appel à la mobilisation totale et ont tenté de rejoindre le front spontanément.

La souffrance des enfants dans la guerre, notamment la souffrance psychologique, reste sous-estimée selon la psychiatre Marie-Rose Moro. Que nous dit l’histoire à ce sujet ?

C’est une réalité ancienne qui s’explique notamment par la méconnaissance des principes même de la psychologie. Il ne faut pas oublier que la psychologie de l’enfant et la pédopsychiatrie sont des disciplines qui se construisent au cours du premier XXe siècle.

Jusqu’aux années 1940, on a tendance à s’inquiéter surtout des souffrances matérielles, de la faim, du froid, des blessures et autres des douleurs physiques. S’ils sont vraisemblablement pris en compte à l’échelle individuelle, au sein des familles, la disparition d’un père au front et le deuil qui suit sont des chagrins qui ont du mal à s’exprimer collectivement.

Après la Seconde Guerre mondiale, l’idée que la prise en charge des enfants doit aussi tenir compte de la dimension psychique s’est imposée. Mais, à l’inverse, dans les années 1950, comme les organisations humanitaires ont besoin de continuer à lever des fonds pour justifier leurs actions, elles vont avoir tendance à mettre particulièrement en avant la figure de l’enfant victime et à présenter tous les enfants comme des victimes de la guerre.

Or les sources nous montrent qu’il n’y a pas une seule expérience enfantine de la guerre et c’est ce que soulignent d’ailleurs les travaux de Camille Mahé. Il y a des expériences d’intensité et même de nature très variable. Considérez deux enfants de dix ans en France, en 1942, leurs vécus seront très différents. Un enfant qui vit à la campagne subit bien sûr le temps de la guerre mais ne va pas connaître les privations alimentaires massives des villes. Si son père n’est pas prisonnier de guerre, il ne va pas faire l’expérience de la séparation. S’il n’est pas juif, il ne va pas faire l’expérience de la persécution.

Notre rôle d’historiennes et d’historiens est de montrer cette diversité des expériences pour redonner à chacune sa profondeur, son importance, ses implications. Si l’on part du principe que tous les enfants sont victimes, d’une certaine manière, cela dévalorise le statut de ceux qui sont vraiment victimes.

Cette diversité des expériences enfantines est-elle mieux prise en compte aujourd’hui ?

Aujourd’hui, on se trouve face à un paradoxe. Depuis 1945, les droits de l’enfant ont fait des progrès colossaux, à l’échelle internationale puis dans les législations nationales. On a pris conscience de la nécessité de protéger cette catégorie d’âge et, d’un point de vue pragmatique, en particulier pour le monde occidental, les préoccupations quant au renouvellement des générations incitent à préserver ce qui apparaît de plus en plus comme un trésor démographique.

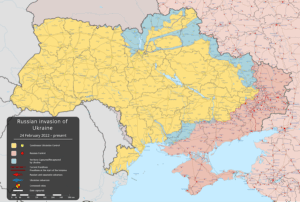

Cependant, les atteintes aux enfants n’ont jamais été aussi nombreuses que dans les guerres qui se sont déroulées depuis 1945. Et, s’il y a une attention accrue à la protection des enfants et à leur santé, physique ou psychique, elle est à géométrie variable. Lorsque la Russie a envahi l’Ukraine, en février 2022, il y a eu un mouvement de solidarité dans les opinions publiques occidentales à l’égard des civils ukrainiens, motivé par une forme d’identification. A contrario, on peut s’interroger aujourd’hui sur la quasi totale absence de réaction devant les dizaines de milliers d’enfants qui meurent aujourd’hui à Gaza.

Comment observe-t-on en tant qu’historien un siècle de guerre « à hauteur d’enfants » ?

L’histoire des enfants existe comme catégorie depuis les années 1960 mais c’était alors une histoire des institutions qui prennent en charge les enfants et des représentations qu’on projette sur les enfants – une histoire de l’école, de la médecine, de la famille…

Depuis 20 ans, un certain nombre d’historiens, dont je fais partie, propose de renverser le regard pour documenter non plus le discours des adultes sur les enfants mais les expériences enfantines. Ce renouvellement historiographique passe nécessairement par un renouvellement des sources. Pour comprendre ce que c’est qu’être élève, être délinquant ou encore être un enfant dans la guerre, on va se pencher sur les journaux intimes, les correspondances en temps de guerre, les travaux scolaires et les dessins d’enfants.

Les dessins sont des sources exceptionnelles. Ils donnent accès aux points de vue d’enfants très jeunes, qui n’ont pas encore la maîtrise de l’écrit, ce qui élargit considérablement les corpus d’archives et notre perception de ces expériences. Dans un exercice imposé, mais assez libre, on peut discerner par exemple les thèmes et les symboles qu’ils ont appris de ce qui va relever de leur expression personnelle, d’une émanation de la vie quotidienne. On observe ainsi l’intériorisation des codes de la propagande.

L’ouvrage incite à ne pas considérer les enfants seulement comme des victimes. En quoi sont-ils aussi des acteurs des conflits ?

Il ne s’agit pas de nier leur statut de victimes de la guerre mais de comprendre qu’ils ne sont pas seulement cela. Ils sont aussi des témoins et des acteurs de la guerre. Reprenons l’exemple de la guerre de 14. Quand les enfants vont quêter dans les rues pour récolter de l’argent, ils ont explicitement le sentiment de participer à l’effort de guerre. Certains y sont contraints, d’autres le font librement. Il y a des formes d’autonomie, des formes d’investissement personnel et même des formes d’adhésion.

Les enfants sont instrumentalisés mais sont aussi capables d’évoluer. Dans ses souvenirs d’enfance, Simone de Beauvoir raconte ainsi combien elle est d’abord en adhésion complète avec le discours germanophobe, puis comment, au fur et à mesure qu’elle grandit, elle prend conscience de ce qu’est la guerre et exprime son opposition de façon très virulente, ce qui lui vaut d’être sévèrement punie par ses parents. Donc il y a des marges de manœuvre et des possibilités de choix de vie qui doivent être reconnues.

Quels éclairages l’histoire nous apporte-t-elle pour comprendre l’actualité autour des déplacements d’enfants ?

Le déplacement d’enfants est consubstantiel aux guerres contemporaines. D’abord il y a les déplacements de sauvetage, des zones bombardées, ou qui menacent d’être envahies vers les zones protégées.

Puis il y a les déplacements forcés, le premier exemple dans l’histoire occidentale est celui du génocide des Arméniens et des marches de la mort imposées à des dizaines de milliers d’enfants depuis l’Empire ottoman (qui correspond à la Turquie actuelle) vers la Syrie et l’Irak où les survivants vont être parqués dans des camps et finalement assassinés. Ce type de déplacement est consubstantiel aux politiques d’épuration ethnique et de génocide. On les retrouve lors de l’extermination des juifs d’Europe pendant la Seconde Guerre mondiale.

Récemment, dans le cadre de la guerre en Ukraine, ces déplacements contraints ont existé parallèlement à des déplacements dits de sauvetage, vers la Pologne, par exemple, principal pays accueillant des réfugiés ukrainiens aujourd’hui. Les déplacements forcés vers la Russie correspondent à une politique menée par l’État russe visant à transformer des enfants ukrainiens en enfants russes. Il s’agit de leur faire perdre leur langue maternelle, éventuellement de les confier à l’adoption en leur donnant une nouvelle identité, ce qui a pour conséquence de faire perdre leur trace aux associations des droits de l’homme qui les recherchent. Certains de ces enfants vivaient dans des orphelinats en Ukraine mais beaucoup étaient en réalité des enfants confiés à l’aide sociale, ils n’étaient pas sans famille.

Cette entreprise de russification est du même ordre que les politiques de purification ethnique puisque, comme les anthropologues l’ont très bien montré, et notamment Véronique Nahoum-Grappe, à partir du cas de la guerre en ex-Yougoslavie, briser la filiation est une manière d’entamer les racines d’une communauté nationale.

Qu’apporte l’histoire à la lecture de l’actualité ?

Dans mon cas, c’est d’abord un grand dénuement parce que j’ai le sentiment d’être rattrapée par mes propres sujets lorsque j’allume la radio. Mais faire un détour par le passé permet de forger des clés d’intelligibilité pour comprendre le présent. Si l’histoire n’a aucune capacité à prédire l’avenir, elle nous permet de constituer des cadres d’analyse, de nommer les phénomènes, de les comparer pour comprendre et si possible contrevenir aux situations présentes.

Rédacteur Charlotte Clémence

Propos recueillis par Aurélie Djavadi.

Manon Pignot : Maître de conférences en histoire contemporaine, Université de Picardie Jules Verne (UPJV)

Cet article est republié à partir du site The Conversation, sous licence Creative Commons

Soutenez notre média par un don ! Dès 1€ via Paypal ou carte bancaire.