En 1995, Jacques Chirac est le premier président de la République à reconnaître la responsabilité de la France dans la déportation des Juifs lors de la Seconde Guerre mondiale. Son discours, prononcé lors de la commémoration de la rafle du Vel d’Hiv de juillet 1942, marque un tournant dans les politiques mémorielles et le rapport du pays à son passé.

Il y a 30 ans, le 16 juillet 1995, le président de la République de l’époque, Jacques Chirac, reconnaissait la responsabilité de la France dans la déportation des Juifs lors de la cérémonie nationale commémorant la rafle du Vel d’Hiv du 16 juillet 1942. Son discours est devenu jusqu’à aujourd’hui une référence morale et politique. Les présidents et Premiers ministres l’ont ensuite régulièrement cité en suivant la même position.

Comment comprendre une telle notoriété et une telle autorité ? Il faut revenir pour cela à plusieurs contextes qui entremêlent des questions de savoirs historiques, de récit national, de normes morales et d’enjeux politiques.

La reconnaissance d’une vérité historique

Le 16 juillet 1995, Jacques Chirac reconnaît officiellement un fait historique établi et de mieux en mieux documenté depuis alors près de trente ans grâce à la publication de plusieurs travaux : La Grande rafle du Vel d’Hiv de Paul Tillard et Claude Lévy en 1967, La France de Vichy de Robert Paxton en 1973, Vichy et les Juifs de Michael Marrus et Robert Paxton en 1981, Vichy-Auschwitz de Serge Klarsfeld en 1985.

Ces travaux ont été précédés de recherches menées par des juifs rescapés, comme Joseph Billig ou Georges Wellers qui publie dès 1949 la première étude sur la rafle du Vel d’Hiv au sein du Centre de documentation juive contemporaine (CDJC).

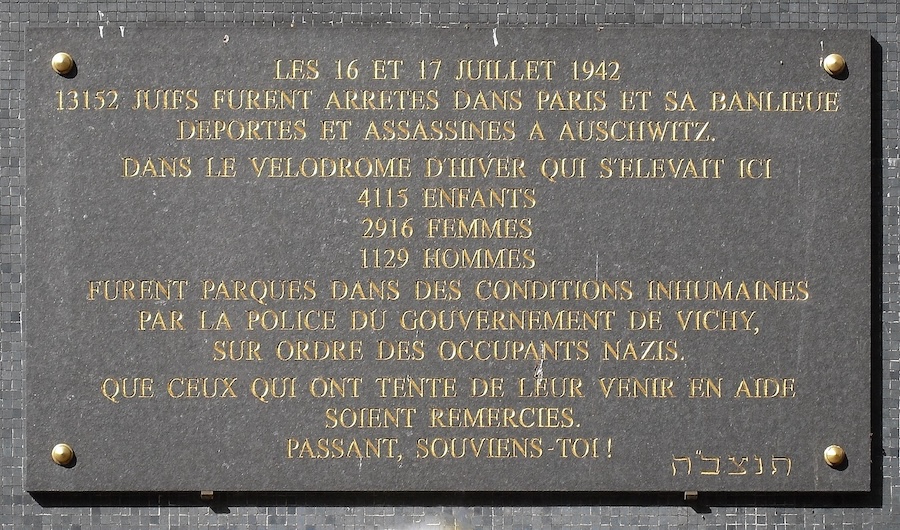

Ces savoirs cumulés montrent de façon irréfutable la participation active de l’État français à la plus grande rafle de Juifs de la Seconde Guerre mondiale en Europe de l’Ouest, réalisée à Paris les 16 et 17 juillet 1942 : près de 13 000 Juifs ont été arrêtés à leur domicile, dont plus de 4 000 enfants. Bien sûr, Vichy a répondu à la demande des autorités allemandes de livrer des Juifs (28 000 arrestations demandées) et n’a donc pas initié lui-même ces arrestations. Il n’est pas directement responsable non plus de la politique génocidaire nazie instaurée en 1942 qui entraîne leur mort dans les chambres à gaz après leur transit au camp de Drancy, à l’exception d’une petite centaine d’entre eux.

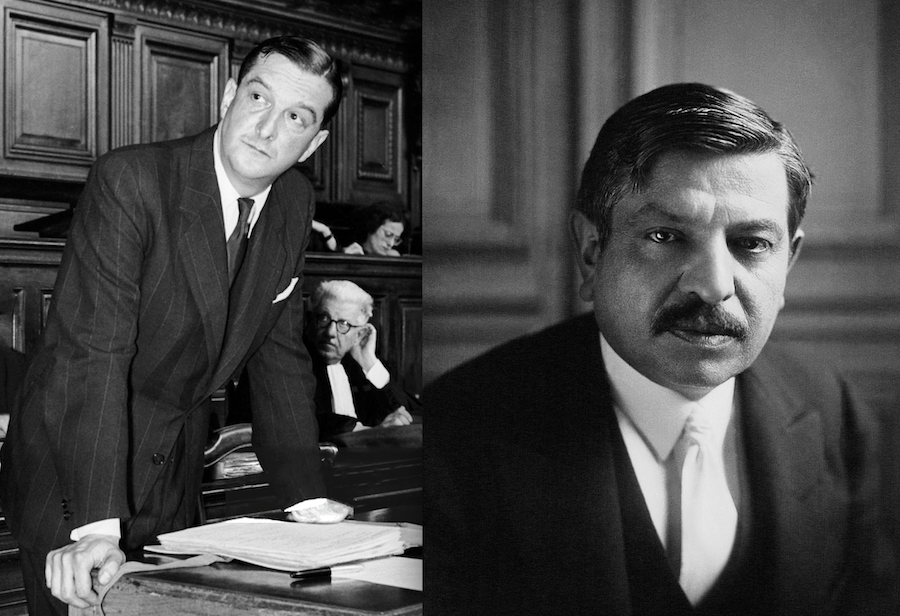

Mais cette rafle est le fruit d’un accord entre les autorités allemandes et celles de Vichy dont le nouveau secrétaire général de la police, René Bousquet, fut l’artisan dans le cadre d’une intensification de la collaboration avec le Reich depuis avril 1942 suite à l’arrivée de Pierre Laval à la tête du gouvernement français.

C’est l’appareil d’État français qui a entièrement organisé cette vaste opération de police, sollicitant de nombreuses administrations nationales et parisiennes. Vichy a joué un rôle central dans l’engrenage génocidaire dont les Juifs vivant à Paris ont été victimes en juillet 1942. Cette rafle a par ailleurs été rendue possible par un antisémitisme présent dès 1940 avec les premières mesures prises contre les Juifs par le gouvernement de Pétain.

Ces travaux historiques permettent de réfuter la thèse d’un régime qui aurait protégé les Juifs, y compris français (la plupart des 4000 enfants arrêtés ont la nationalité française). Déjà présente aux procès de Pétain et de Laval en 1945, cette thèse est évoquée très régulièrement via des ouvrages et des articles de presse pendant plusieurs décennies par d’anciens fonctionnaires de Vichy, le gendre de Pierre Laval ou son avocat pour défendre sa mémoire.

Une transgression politique et mémorielle

La vérité historique reconnue par le chef de l’État en 1995 relève aussi d’une transgression politico-mémorielle. À la Libération en effet, le récit de cette période est construit par de Gaulle à la tête du gouvernement provisoire : le régime de Vichy est déclaré « nul et non avenu », c’est la Résistance qui a assuré la continuité de la France et de la République.

Cette fiction historique est reprise ensuite dans les manuels scolaires comme par différents présidents de la République jusqu’à Mitterrand, ce qu’il explique lors d’un entretien télévisé en juillet 1992 lorsqu’un comité lui demande de reconnaître la responsabilité de l’État français dans la rafle du Vel d’Hiv à l’occasion de son 50e anniversaire :

« En 1940, il y a un État français […] L’État français, c’était le régime de Vichy, ce n’était pas la République. Et, à cet État français, on doit demander des comptes. […] Mais la Résistance, d’abord le gouvernement de Gaulle puis la République et les autres ont été fondés sur le refus de cet État français. »

Alors qu’une loi est proposée dans son propre camp par le député socialiste Jean Le Garrec pour instaurer une commémoration nationale du Vel d’Hiv et qu’un scandale vient d’éclater au sujet de l’hommage qu’il rend à Pétain sur sa tombe depuis plusieurs années le 11 novembre, Mitterrand se décide à créer une journée nationale par décret le 3 février 1993 pour la rafle du Vel d’Hiv, mais il précise que les persécutions antisémites ont été commises par une « autorité de fait dite " gouvernement de l’État français 1940-1944 " » pour ne pas engager la République ni la France dans cette rafle.

En déclarant le 16 juillet 1995 que la « France, ce jour-là, accomplissait l’irréparable », Jacques Chirac engage, en tant que chef d’État, la responsabilité historique de la nation dans ce crime antisémite.

Un discours conforme aux normes sociales

Si ce discours présidentiel transgresse le modèle politico-mémoriel, il entre en revanche en conformité avec les normes morales d’une société en pleine évolution sur son rapport au passé que le succès de l’expression « devoir de mémoire » vient alors illustrer. Si Vichy hante la société française depuis les années 1970, c’est désormais la mémoire de la Shoah associée à la lutte contre l’antisémitisme qui est devenue centrale et constitue un élément structurant de positionnements politiques associés à de nouveaux interdits.

La transgression vient de Jean-Marie Le Pen, président du Front national, qui par ses déclarations présentant la Shoah comme un « point de détail de l’histoire de la deuxième guerre mondiale » en 1987 ou ses jeux de mot (« Durafour crématoire ») est à contresens de nouvelles normes morales en train de s’établir autour d’une mémoire du génocide qui n’était pas absente de la société française mais à la marge d’un récit officiel dominé par l’héroïsme des résistants ou leur martyr avec la déportation.

Les condamnations de Barbie en 1987 et de Touvier en 1994, la profanation du cimetière juif de Carpentras puis la loi Gayssot pénalisant le négationnisme en 1990 participent à la construction de ces normes qui redessinent les frontières juridique, politique et morale de ce qui est collectivement acceptable de ce qui ne l’est pas. Or, dans les années qui précèdent le discours de Chirac, le Vel d’Hiv s’inscrit comme le double symbole de la mémoire de la Shoah et de la complicité de l’État français dans ce crime.

Alors qu’une pétition recueillant des milliers de signatures est lancée en juin 1992 dans la presse pour demander une prise de parole du chef de l’État afin qu’il reconnaisse officiellement la responsabilité criminelle de l’État français dans la déportation des Juifs pour le 50e anniversaire de la rafle, le silence de Mitterrand à cette cérémonie commémorative du Vel d’Hiv le 16 juillet 1992, qui provoque des sifflets de la foule, apparaît lui aussi transgressif au regard de ces nouvelles normes.

Le positionnement de Chirac le 16 juillet 1995 est au contraire pleinement conforme à ces normes sociales. Sa réponse « Oui, la folie criminelle de l’occupant a été secondée par des Français, par l’État français » intervient comme une mise aux normes par la parole politique au plus haut niveau institutionnel après des années de troubles suscités par les ambiguïtés mitterrandiennes (révélations sur son passé vichyste, sur son amitié avec Bousquet et sur son hommage à Pétain).

Un modèle de réconciliation au détriment de l’histoire ?

Dans son discours de 1995, le chef de l’État prend soin, dans un souci de réconciliation, de dégager les Français de toute responsabilité criminelle. Il rend au contraire hommage aux Justes de France qui auraient, selon lui, permis de sauver les trois quarts des Juifs sur le sol national sous l’Occupation, en reprenant la conclusion de Serge Klarsfeld dans son ouvrage Vichy-Auschwitz.

Cette nouvelle thèse des deux France – d’un côté la France de l’État français responsable de la déportation de plus de 76.000 Juifs, de l’autre la France des Justes qui ont sauvé les trois quarts des Juifs – est devenue le nouveau modèle mémoriel. Il n’est pas exempt de toute critique scientifique. La part importante des Juifs en France qui n’ont pas été déportés ne s’explique pas seulement par leur sauvetage par les Justes (en 2023, le titre était attribué à 4255 personnes), mais également par d’autres facteurs que des travaux plus récents ont bien montrés.

Les persécutions des Juifs par les autorités allemandes ou françaises étaient très diverses selon les régions et les périodes. Paris concentre la moitié des Juifs qui ont été déportés, la plupart des étrangers. Dans la zone occupée hors Paris, ce sont aussi les Juifs étrangers qui sont d’abord visés par les rafles mais également les Juifs français à partir de janvier 1944, arrêtés par la police française ou la Gestapo. En zone non occupée, après les grandes rafles d’août 1942 qui concernent aussi les femmes et les enfants, ce sont les hommes uniquement qui sont visés par Vichy alors qu’en zone occupée, la police française continue d’arrêter les femmes et les enfants.

D’autre part, des Juifs eux-mêmes, soit à titre personnel soit dans le cadre de mouvements résistants juifs), ont pu échapper à la déportation, par exemple en se réfugiant en zone libre : dans le Limousin, le Massif Central et le Sud-Ouest, la population juive est multipliée par dix entre 1939 et 1941.

Enfin, les sauvetages de Français non juifs à l’égard des Juifs doivent être présentés à côté des pratiques de délations aux autorités de Vichy, non négligeables, y compris pour récupérer des logements à Paris devenus inoccupés à la suite de la rafle du Vel d’Hiv attribués ensuite à des non-juifs par la préfecture de la Seine. 25.000 appartements occupés par les Juifs à Paris ont ainsi ensuite été « aryanisés ». Entre 1941 et 1944, 3000 lettres dénonçant des Juifs ont été envoyées au commissariat général aux questions juives, sans compter les lettres envoyées aux services de police localement.

Rédacteur Charlotte Clémence

Auteur

Sébastien Ledoux : Maître de conférences, historien, Université de Picardie Jules Verne (UPJV).

Cet article est republié du site The Conversation, sous licence Creative Commons

Soutenez notre média par un don ! Dès 1€ via Paypal ou carte bancaire.