Le 12 juillet, à Bougival (Yvelines), les représentants politiques de Nouvelle-Calédonie et les représentants de l’État ont signé un accord important sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Comment l’interpréter ? Entretien avec la spécialiste de droit constitutionnel Léa Havard.

The Conversation (T.C.) : Pourriez-vous expliquer ce que propose l’accord de Bougival qui évoque la création d’un « État calédonien » ?

Léa Havard (L.H.): Commençons par préciser qu’un accord politique, fragile, a été obtenu. Il n’a pas encore de traduction juridique précise et son interprétation est très délicate ! Ce que propose cet accord, c’est de créer une « organisation institutionnelle sui generis de l’État de la Nouvelle-Calédonie au sein de l’ensemble national ». Cette phrase vise à définir cet État de la Nouvelle-Calédonie au sein de l’ensemble national.

On peut noter, que l’on parle d’un État sui generis ce qui signifie « de son propre genre », qui n’existe nulle part ailleurs, qui n’entre dans aucune catégorie juridique donc… C’est pour cela que, depuis l’accord, les juristes essaient de voir – non sans mal – dans quelle catégorie va entrer cette institution ! Cet État ne correspond pas à une catégorie existante et il n’y a peut-être pas encore de mot pour le nommer. Donc c’est une institution inédite, qui est pensée comme pérenne aussi.

T.H. : Pouvez-vous rappeler le statut actuel de la Nouvelle-Calédonie ?

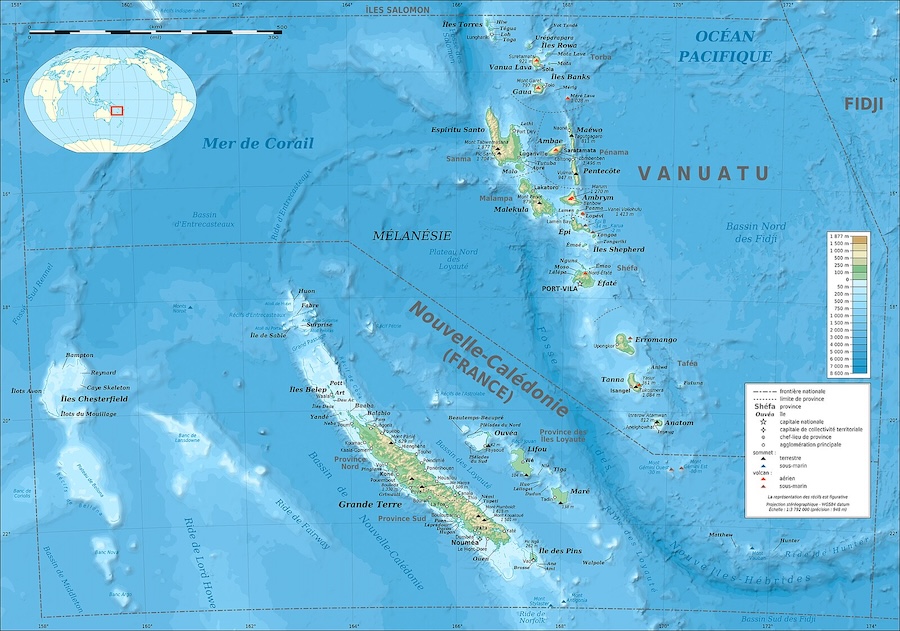

L. H. : Le statut actuel de la Nouvelle-Calédonie, défini par l’accord de Nouméa, n’avait pas vocation à durer dans le temps. Cet accord, signé en 1998 a fait de la Nouvelle-Calédonie une collectivité sui generis. Ce n’est ni une région, ni un département, ni une collectivité d’outre-mer, ni un département région d’outre-mer comme peuvent l’être La Réunion ou la Guadeloupe, par exemple.

C’est une collectivité au sein de la France, et elle est la seule à avoir ce statut qui est le plus poussé en termes d’autonomie par rapport à toutes les autres collectivités françaises. L’un des éléments clés, qui marque ce niveau d’autonomie poussée, c’est que la Nouvelle-Calédonie est la seule collectivité française à disposer du pouvoir législatif. Son congrès, qui est l’assemblée délibérante au niveau territorial, peut adopter ses propres lois. Avec l’accord de Bougival, on changerait de statut pour une autonomie encore plus poussée.

T.C. : Concrètement, quelle serait l’autonomie accordée à cet État ?

L. H. : Ce qui est proposé va au-delà de l’accord de Nouméa pour plusieurs raisons. L’accord irait plus loin dans l’étendue des compétences, car il y aurait un transfert automatique de la compétence en matière de relations internationales. Par ailleurs, la Nouvelle-Calédonie serait compétente pour solliciter le transfert de nouvelles compétences régaliennes – par exemple la monnaie, l’armée, la justice ou la sécurité publique. Enfin, elle pourrait adopter sa propre Loi fondamentale et une nationalité de la Nouvelle-Calédonie serait créée.

T.C. : Si elle obtenait toutes ces compétences, la Nouvelle-Calédonie deviendrait-elle un véritable État indépendant de la France ?

L. H. : Commençons par préciser que ce processus, s’il aboutit, sera très long et très complexe. Chaque demande de transfert de compétences régaliennes impliquera une majorité très forte au Congrès de Nouvelle-Calédonie, ce qui est loin d’être assuré, d’autant que le corps électoral va être modifié. Ensuite, une étude devra être menée avec les services de l’État pour étudier la faisabilité du transfert sollicité. Enfin le peuple calédonien devra valider le tout par référendum. Il y a donc beaucoup d’étapes exigeantes à passer…

Mais supposons que le processus aille à son terme et que, d’ici quelques années, l’ensemble des compétences régaliennes soient dévolues à la Calédonie : serait-elle, pour autant, un État souverain ? La Calédonie possédera-t-elle finalement la « compétence de sa compétence », c’est-à-dire la liberté de décider de la façon dont elle exerce ses compétences ? Cela fait partie des incertitudes de l’accord, car il n’indique pas les conséquences d’un transfert de toutes ces compétences. Juridiquement, à défaut de mention contraire, on peut en déduire que la France resterait en capacité de définir ce que peut faire ou pas la Nouvelle-Calédonie. Cette hypothèse apparaît toutefois très théorique et devra nécessairement être précisée.

T.C. : Pensez-vous que ce processus puisse aller très loin en termes d’indépendance ?

L. H. : En théorie, oui. En pratique, ce n’est pas si sûr. L’accord prévoit des transferts de compétences certes importants, mais les mécanismes pour y aboutir sont contraignants, avec des majorités politiques très difficiles à atteindre. Notons que la recomposition du congrès, l’organe délibérant qui est censé actionner ces transferts de compétences va être favorable à la province Sud, qui a une très grande majorité de loyalistes.

Par ailleurs, on va ouvrir le corps électoral en faisant entrer de nouveaux électeurs arrivés relativement récemment en Nouvelle-Calédonie, donc plutôt à tendance loyaliste. Cette modification des équilibres politiques est source de préoccupation pour les indépendantistes. Ils s’inquiètent du fait que les mécanismes allant dans le sens de l’indépendance existent, mais qu’ils soient quasiment impossibles à actionner.

T.C. : Cet accord comporte-t-il des ambiguïtés ?

L. H. : Oui, il y a des ambiguïtés sur des mots. On parle d’un État de la Nouvelle-Calédonie. On utilise le mot « État » qui fait penser à un État souverain, mais en réalité, la Calédonie ne serait pas un État souverain selon cet accord. On utilise les mots « loi fondamentale » (la Nouvelle-Calédonie serait en mesure d’adopter sa loi fondamentale), or cette notion est un synonyme de Constitution. Mais il n’est pas précisé si cette loi fondamentale aura une valeur constitutionnelle (ce qui consacrerait un niveau d’autonomie sans précédent) ou si elle aura simplement la valeur d’une loi organique (ce qui impliquerait un degré d’autonomie moindre).

Concernant la nationalité calédonienne, on ne sait pas trop s’il s’agit d’une nationalité au sens classique – qui permettrait aux nationaux de s’en prévaloir à l’étranger en ayant un passeport, ou s’il s’agit d’une citoyenneté calédonienne, qui existe déjà, améliorée…

Si les ambiguïtés sont nombreuses et sources de difficultés, il faut aussi comprendre qu’elles ont aussi certainement été nécessaires pour parvenir à la signature de cet accord politique.

T.C. : Quel serait le calendrier hypothétique et les étapes de ce processus

L. H. : Depuis la signature de l’accord et le retour des délégations politiques en Nouvelle-Calédonie, il y a un certain nombre de voix dissonantes qui se font entendre. Les indépendantistes se montrent très réservés quant à cet accord signé par leurs représentants. La première étape sera donc de voir, dans les prochaines semaines, si cet accord tient sur le plan politique.

Si c’est le cas, alors l’étape suivante sera de modifier la Constitution française en septembre 2025. En effet, son titre 13 fait mention de l’accord de Nouméa et il faudra lui substituer l’accord de Bougival. Mais le gouvernement Bayrou sera-t-il encore là ? Le Congrès, réuni à Versailles, votera-t-il cette révision constitutionnelle avec une majorité des 3/5 ? Là encore, les incertitudes sont grandes…

L’étape suivante, en février 2026, sera de soumettre le projet d’accord à l’approbation des Néo-Calédoniens, en espérant qu’une majorité franche se dégagera pour que le résultat soit incontestable et incontesté. Ensuite, en mars et avril 2026, une loi organique devra être adoptée pour la traduction juridique de l’accord. Enfin, pendant le premier mandat du Congrès calédonien nouvellement élu, entre 2026 et 2031, la loi fondamentale de la Nouvelle-Calédonie devra être adoptée.

T.C. : Et si tout ce processus échoue ?

L. H. : Alors on en revient à la situation actuelle. Les partenaires politiques devront se réunir, revoir leur copie et proposer un autre projet. Avec le risque d’un blocage qui perdure et de tensions…

T.C. : Vous vivez en Nouvelle-Calédonie : comment les habitants de l’île ont reçu cet accord ?

L. H. : Il y a eu une forme d’euphorie à l’annonce de la signature de l’accord, parce que, depuis presque quatre ans, depuis le référendum de 2021, les Calédoniens attendent une évolution institutionnelle. Par la suite, il y a eu une forme de déception pour certains, tant du côté des loyalistes que des indépendantistes, au vu des concessions qui ont dû être faites.

Globalement, il y a de fortes interrogations au regard des incertitudes de l’accord. La Nouvelle-Calédonie est donc partagée entre l’espoir d’un horizon qui s’éclaircit et la crainte de retomber dans l’instabilité.

Rédacteur Charlotte Clémence

Auteur

Léa Havard : Maître de conférences en droit public, Directrice adjointe du Laboratoire de Recherches Juridique & Économique, Université de Nouvelle Calédonie. Cet article est republié du site The Conversation, sous licence Creative Commons

Soutenez notre média par un don ! Dès 1€ via Paypal ou carte bancaire.