Il avait déclaré à de multiples reprises qu’il ne le ferait pas ; et pourtant, c’est chose faite. Joe Biden a gracié son fils Hunter Biden, quelques semaines avant que ce dernier ne soit condamné pour deux affaires relevant de la justice fédérale. Cette décision ravive le débat sur le recours à la grâce présidentielle : un outil longtemps controversé pour son utilisation opaque, à la discrétion du président.

Il y a l’homme, et il y a le chef d’État. D’un côté, Joe Biden, père aimant déterminé à protéger son fils dans les moments difficiles ; de l’autre, le président des États-Unis jusqu’au 20 janvier prochain, détenteur du pouvoir exceptionnel de gracier toute personne condamnée par la justice fédérale du pays.

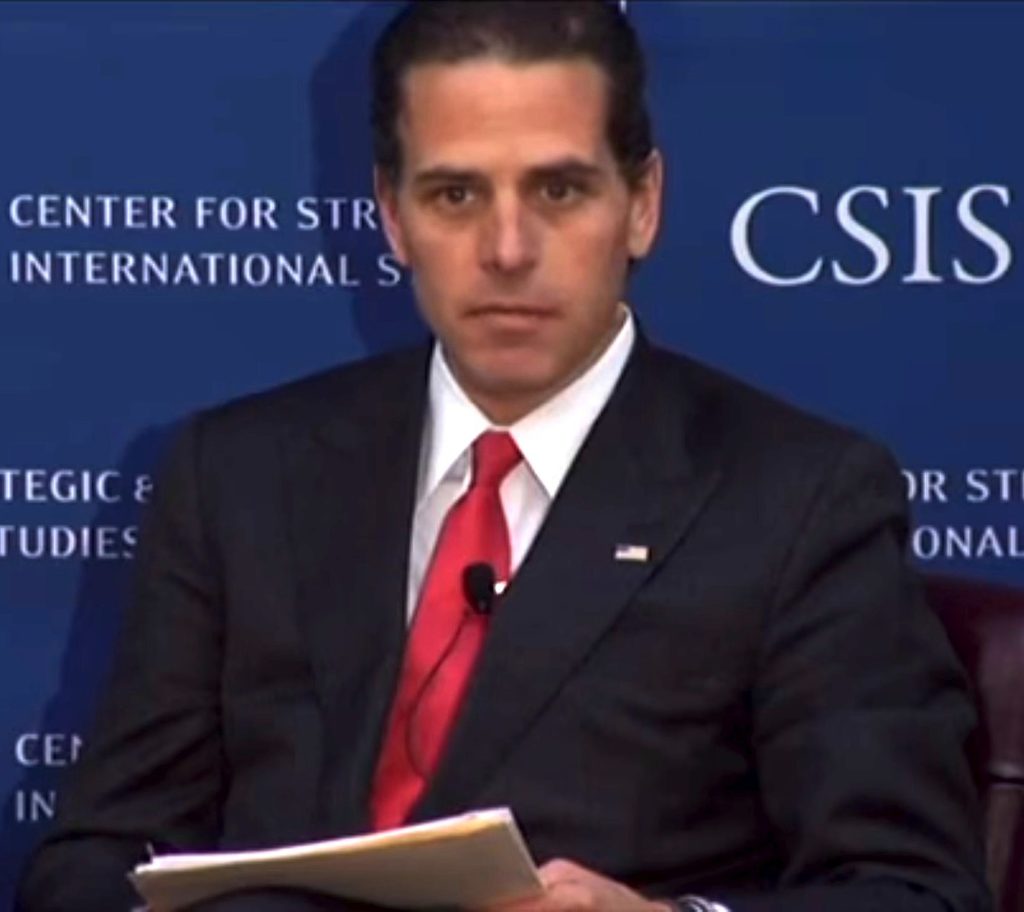

Le 1er décembre 2024, Joe Biden a utilisé cette prérogative pour gracier son fils, Hunter Biden, impliqué dans une série de scandales judiciaires, notamment pour des faits de détention illégale d’arme à feu et de fraude fiscale. Hunter Biden a plaidé coupable en septembre 2024 pour fraude fiscale, reconnaissant ne pas avoir payé environ 1,4 million de dollars d’impôts sur une période de dix ans. En parallèle, il a été condamné pour possession illégale d’une arme à feu, ayant menti sur son formulaire d’achat en 2018 en omettant son addiction aux drogues. Ces accusations pouvaient entraîner jusqu’à 42 ans de prison combinés.

Cette grâce, légale et fondée sur une pratique aussi vieille que la nation américaine mais politiquement risquée, a suscité un large débat sur les limites du pouvoir présidentiel, et a aussi soulevé des questions d’éthique et de conflits d’intérêts. L’affaire dépasse en effet les simples considérations juridiques pour entrer dans le domaine de l’intime, du politique et de l’éthique.

Cette décision est d’autant plus scrutée que la période actuelle, celle de la transition entre Biden et son successeur Donald Trump dont on connaît le rapport belliqueux avec la justice américaine, est marquée par une polarisation accrue du paysage politique américain.

Qu’est-ce que la grâce présidentielle ?

Inscrite dans l’article II, section 2, de la Constitution américaine adoptée en 1787, la grâce présidentielle confère au président le droit exclusif de « gracier et accorder des sursis pour des infractions contre les États-Unis, sauf en cas de destitution ».

Cet outil ne couvre que les crimes fédéraux et non les infractions relevant des juridictions étatiques.

La législation entourant la grâce présidentielle vise à corriger les erreurs judiciaires, à alléger les peines excessives et à offrir une seconde chance à des individus réhabilités.

Depuis le XIXe siècle, les présidents sont assistés par l’Office of the Pardon Attorney, ou Bureau des grâces, une branche du ministère de la Justice qui examine les demandes et peut formuler des recommandations en la matière. Toutefois, rien n’oblige un président à suivre ces conseils, ce qui rend ce pouvoir extrêmement discrétionnaire.

Retour sur les premiers usages de la grâce présidentielle

La première grâce présidentielle a été accordée par George Washington en 1795 aux participants de la rébellion du whisky (1794), un mouvement de protestation violent mené en Pennsylvanie contre le pouvoir fédéral naissant. Cet acte, comme le souligne l’historien Jean Lessay, marque l’exercice initial de ce pouvoir présidentiel.

Les Pères fondateurs, qui ont contribué à la rédaction de la Constitution, défendaient la nécessité d’un pouvoir exécutif fort. S’ils avaient des visions différentes du rôle du président, ils s’accordaient sur le principe de la grâce présidentielle en tant que mécanisme de réparation des erreurs judiciaires, de protection juridique et d’atténuation des conséquences de conflits politiques.

Après la rébellion, cette grâce a constitué pour le premier président des États-Unis un acte de réconciliation permettant d’assurer une forme d’unité nationale. Plus tard, le troisième président, Thomas Jefferson, utilisa le pouvoir de grâce pour amnistier des citoyens condamnés en vertu des lois sur les étrangers et la sédition : quatre textes controversés qui avaient été adoptés sous le deuxième président, John Adams, en vue de restreindre les critiques contre le gouvernement. Jefferson, fermement opposé à ces lois, a voulu restaurer l’équilibre politique du pays via cet acte de clémence.

Ainsi, la grâce présidentielle a été conçue comme un outil permettant au chef de l’État d’exercer une forme de sagesse et de compassion dans le cadre de la justice fédérale, et d’assurer la stabilité politique des États-Unis en cas de crise. Ces premiers exemples montrent à quel point la grâce présidentielle était perçue comme un moyen de gouvernance flexible et stratégique, offrant un équilibre entre les principes de la justice et les besoins politiques du pays.

Des décisions sources d’ambiguïtés

Le spécialiste de l’histoire politique et de la Constitution américaine Jeffrey Crouch souligne qu’à partir du XXe siècle les paradoxes de la grâce présidentielle révèlent des tensions toujours croissantes entre justice, politique et pouvoir personnel du président.

Ce pouvoir entre souvent en contradiction avec les principes fondamentaux du système judiciaire américain, en particulier avec l’idée de responsabilité et de justice équitable. En effet, la grâce présidentielle permet à un président d’absoudre des personnes accusées de crimes sans procès ni enquête, et parfois sans justification claire. Ce qui crée un terrain fertile aux abus de pouvoir.

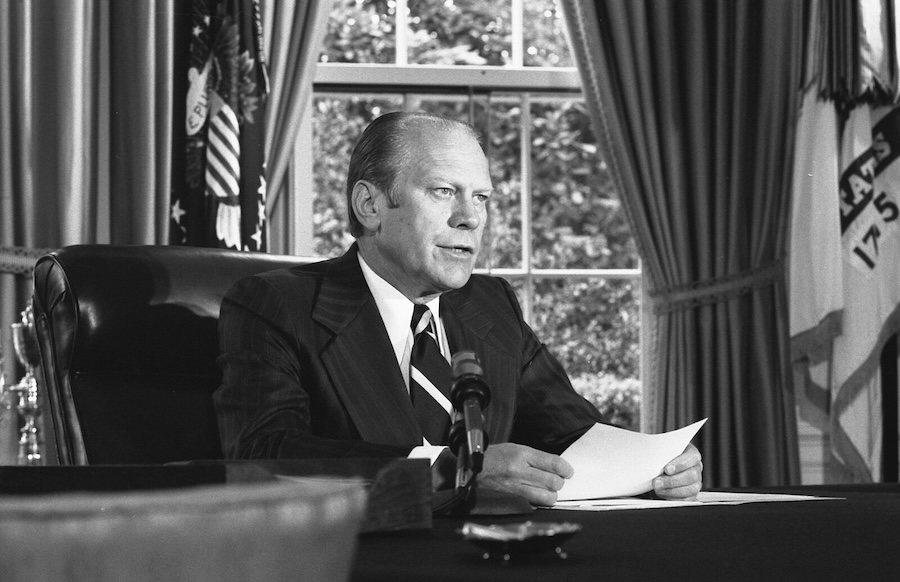

L’un des exemples les plus célèbres d’utilisation controversée de la grâce présidentielle est celui du président Gerald Ford, en 1974, à l’attention de son prédécesseur Richard Nixon. Ce dernier, contraint de démissionner en raison du scandale du Watergate, a pu échapper à toute poursuite judiciaire. Si cette décision a été prise en vue d’apaiser la nation après l’un des plus grands scandales politiques de son histoire, elle asuscité de vives critiques. Beaucoup y ont vu un acte politique visant à protéger l’institution présidentielle. Cette grâce présidentielle, censée incarner la réconciliation nationale, a dès lors alimenté le sentiment que les élites politiques pouvaient échapper aux conséquences de leurs actes.

L’amnistie accordée en 1977 par Jimmy Carter aux personnes ayant illégalement évité le service militaire pendant la guerre du Vietnam représente une autre forme de paradoxe. Ce pardon visait à réparer les divisions profondes créées par le conflit, mais il a été perçu par certains comme une injustice destinée à apaiser les tensions sociales et politiques. Si elle a permis de clore un chapitre douloureux de l’histoire américaine, cette grâce a aussi posé la question de l’impunité de nombreuses personnes ayant choisi en toute connaissance de cause de désobéir à une loi à laquelle des centaines de milliers de leurs compatriotes avaient, eux, obéi, parfois au prix de leur vie.

En 1992, George W. Bush a gracié les instigateurs du scandale dit Iran-Contra qui avait secoué l’administration Reagan. Plusieurs hauts responsables, dont des membres de la CIA, ont ainsi été graciés alors qu’ils avaient autorisé la vente secrète d’armes à l’Iran et le financement illégal des Contras nicaraguayens. Cette décision a été perçue comme une tentative de protéger l’institution gouvernementale, mais de nombreux observateurs y ont vu un acte de solidarité au sein de l’élite politique. Ici, la grâce a permis à plusieurs hauts responsables de ne pas être jugés pour des actions qu’ils affirmaient avoir menées au nom des intérêts américains.

Autre exemple de grâce présidentielle controversée : celle accordée par Bill Clinton en 2001 à Marc Rich, un trader impliqué dans des affaires de fraude fiscale. Cette décision semblait avoir été influencée par des considérations politiques et financières, montrant comment ce pouvoir peut être utilisé pour récompenser des soutiens politiques ou effacer des dettes personnelles.

Enfin, Donald Trump a utilisé son pouvoir de grâce présidentielle pour annuler ou réduire les condamnations de plusieurs personnalités controversées. Steve Bannon, son ancien conseiller stratégique, a été gracié alors qu’il était accusé de fraude pour avoir détourné des fonds d’une campagne visant à financer le mur à la frontière américano-mexicaine.

Michael Flynn, ancien conseiller à la sécurité nationale, avait plaidé coupable d’avoir menti au FBI concernant ses contacts avec la Russie, une affaire liée à l’enquête sur l’ingérence russe dans l’élection présidentielle de 2016. Roger Stone, un proche allié de Trump, avait été condamné pour obstruction à la justice et mensonges au Congrès dans la même affaire.

Lil Wayne, célèbre rappeur, a bénéficié d’une grâce après avoir été condamné pour possession illégale d’armes à feu. Enfin, Kodak Black,également rappeur, a vu sa peine réduite après une condamnation pour des faits similaires. Ces grâces ont suscité des débats sur leur légitimité, beaucoup y voyant une utilisation politisée de ce privilège présidentiel.

Un pouvoir discrétionnaire et une absence de contrôle

Ces décisions illustrent une autre ambiguïté de la grâce présidentielle : son caractère discrétionnaire et l’absence de contrôle quant à son utilisation. Bien que le président agisse dans le cadre de la Constitution, la grâce ne requiert aucune forme de supervision ou de justification. De sorte que son usage reste parfois opaque et sujet à la manipulation politique.

L’une des caractéristiques fondamentales de cette prérogative est qu’elle combine à la fois une dimension morale (la possibilité de rédemption) et politique (la gestion des rapports de pouvoir). En somme, la grâce présidentielle américaine incarne, d’un côté, une forme d’humanisme et la possibilité de réconciliation, mais de l’autre, elle peut aussi être perçue comme un outil politique de maintien au pouvoir ou de protection des alliés du locataire de la Maison Blanche. Les grâces présidentielles posent ainsi une question fondamentale : peut-on réellement concilier justice et politique dans une même décision ?

Le nombre de grâces accordées par les présidents des États-Unis varie largement. Franklin D. Roosevelt arrive en première position, avec l’accord de plus de 3 000 grâces (en 13 ans au pouvoir), tandis que George W. Bush (au pouvoir pendant 8 ans) n’en a accordé que 189. Il n’existe pas de limite légale du nombre de grâces pouvant être accordées lors d’un mandat.

Hunter Biden, le fils gracié : acte de clémence ou conflit d’intérêt ?

La Constitution ne fixe aucune règle empêchant un président de gracier des proches, mais l’éthique politique entre en jeu. Dans l’histoire américaine, rares sont les cas de grâces accordées à des membres de la famille.

Cette décision de Joe Biden pourrait être perçue comme un précédent risqué, susceptible d’affaiblir la confiance du public dans l’impartialité des institutions. Certains défenseurs de Biden estiment que cette grâce témoigne d’un geste humain envers son fils, aux prises avec des addictions et des difficultés personnelles depuis des années.

Toutefois, d’un point de vue politique, cet acte pourrait nourrir les tensions partisanes et renforcer les enquêtes républicaines au Congrès visant à examiner d’éventuels liens financiers entre Hunter Biden et des intérêts étrangers.

En tout état de cause, le débat sur la réforme potentielle du pouvoir présidentiel en matière de grâces semble plus que jamais d’actualité.

Rédacteur Charlotte Clémence

Auteur

Frédérique Sandretto : Adjunct assistant professor, Sciences Po

Cet article est republié à partir du site The Conversation, sous licence Creative Commons

Soutenez notre média par un don ! Dès 1€ via Paypal ou carte bancaire.