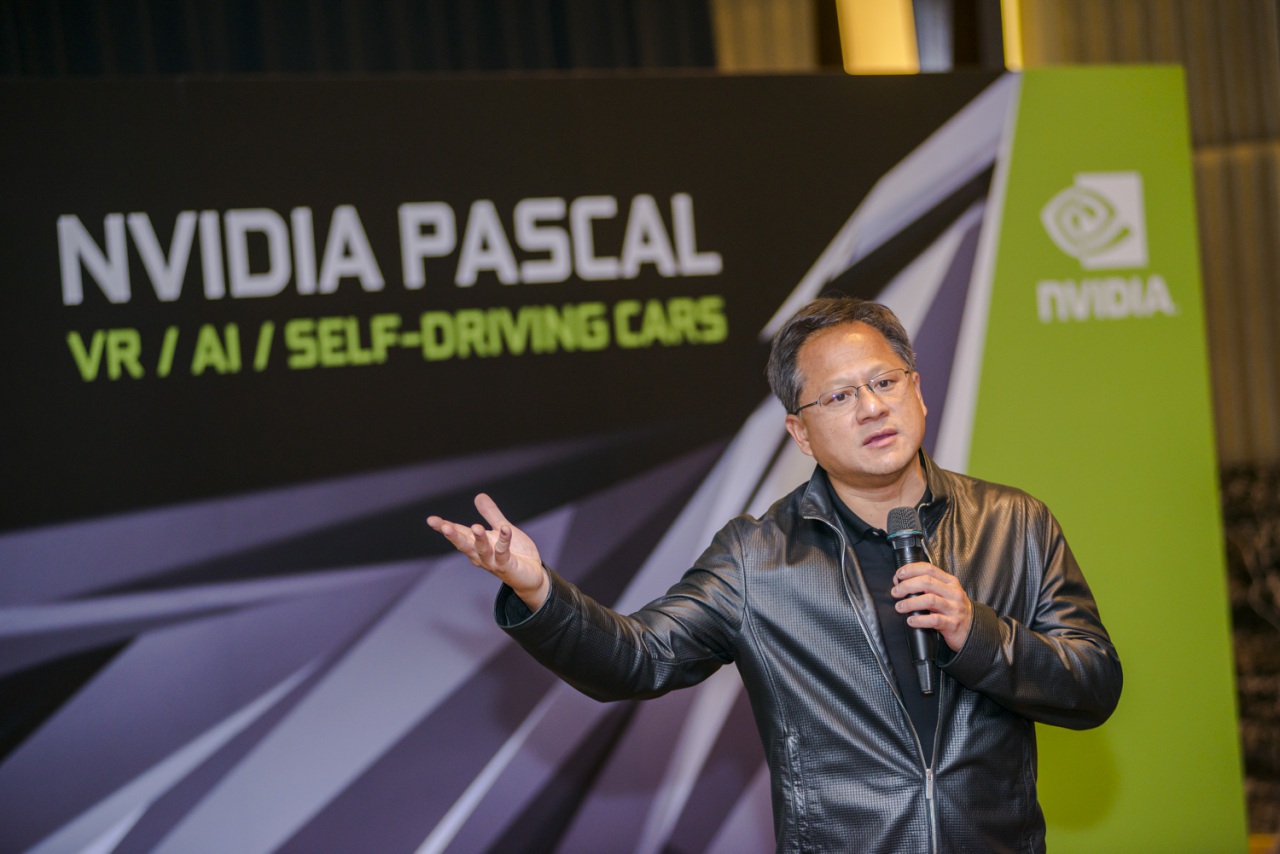

Jensen Huang, PDG de Nvidia, a provoqué une onde de choc dans le monde de la technologie en avertissant que le développement des puces chinoises n'avait que quelques nanosecondes de retard sur celui des États-Unis. Ce qui semblait être une remarque anodine a instantanément relancé le débat sur qui dirigera la prochaine ère de l'intelligence artificielle (IA).

La déclaration de Jensen Huang a souligné le rétrécissement de l'écart technologique entre les États-Unis et la Chine dans la course mondiale à la suprématie de l'IA.

En résumé, Nvidia demeure la référence mondiale en matière de puissance de calcul de l'IA, mais le Parti communiste chinois (PCC) investit d'importants capitaux publics et une volonté politique considérable pour rattraper son retard en matière de matériel, de logiciels et d'applications industrielles. Son ambition n'est pas seulement de concurrencer l'Occident, mais de construire ce qu'il appelle un « écosystème d'IA parallèle ».

La remarque de Jensen Huang sur les « quelques nanosecondes » tient à la fois d'un avertissement et d'une reconnaissance hésitante. Si la Chine accuse encore un retard en matière de performances des puces individuelles, de maturité logicielle et de stabilité sous des charges de travail à haute fréquence, elle a réalisé des progrès rapides en ingénierie système, en efficacité algorithmique et en itération concrète, suffisamment pour défier la domination américaine.

Pendant des décennies, l'Amérique a été à la pointe de l'innovation technologique sur la scène mondiale. Mais Pékin semble désormais déterminé à changer cette réalité, en investissant des milliards dans l'IA, la robotique et, surtout, la fabrication de puces électroniques de pointe – le cœur même de la puissance technologique moderne.

Le phénomène DeepSeek

En 2024, une startup chinoise peu connue, DeepSeek, a choqué la communauté mondiale de l'IA en dévoilant un rival de ChatGPT qui pouvait être formé à une fraction du coût des principaux modèles occidentaux - une perturbation que beaucoup ont qualifiée d'« événement de courbe des coûts ».

La percée de DeepSeek a prouvé trois points clés :

1. Les algorithmes peuvent compenser les lacunes matérielles : grâce à des innovations telles que la parcimonie, le mélange d'experts (MoE), le calcul de précision mixte, l'optimisation de la mémoire et la compression des communications, DeepSeek a montré que même des puces moins puissantes pouvaient être empilées pour produire des modèles d'IA compétitifs.

2. L'efficacité peut protéger contre les embargos sur le matériel : lorsque les GPU haut de gamme sont restreints, les architectures comme celle de DeepSeek deviennent des « multiplicateurs d'effet de levier », permettant à la Chine d'étendre sa capacité de calcul limitée grâce à une ingénierie plus intelligente - une stratégie « logiciel sur matériel » qui atténue les contrôles à l'exportation occidentaux.

3. Les discours du marché évoluent : les investisseurs réalisent de plus en plus que la compétitivité de l'IA ne se limite pas à la quantité de puces, mais qu'elle est aussi une question d'efficacité, de synergie logicielle et de maîtrise des coûts. Dans l'ensemble du secteur technologique chinois, les entreprises utilisent désormais des accélérateurs nationaux pour les tâches d'inférence, tout en réservant les rares GPU haut de gamme à l'entraînement.

Pour la première fois, la domination de bout en bout de Nvidia sur la chaîne de valeur de l'IA est confrontée à un sérieux défi.

L'offensive tous azimuts de Pékin

Un reportage de la BBC paru le 6 octobre détaille comment les entreprises chinoises progressent simultanément sur plusieurs niveaux d'architecture de puces, des accélérateurs d'IA (Huawei Ascend, Cambricon) aux processeurs de centres de données (Huawei Kunpeng) et aux NPU d'inférence dédiés. Des entreprises comme Alibaba affirment que leur nouvelle puce égale en performances le GPU H20 de Nvidia, disponible uniquement en Chine, tout en consommant moins d'énergie.

Malgré l'absence des outils de lithographie EUV les plus avancés au monde, la Chine s'est tournée vers le DUV à motifs multiples et l'emballage avancé pour combler le fossé, en tirant parti de l'intégration 2,5D et 3D pour améliorer la bande passante et la densité d'interconnexion.

Dans le domaine des réseaux, les entreprises chinoises développent des écosystèmes autour de RoCE (RDMA sur Ethernet convergé) et d'Ethernet haute densité pour contrer l'avantage d'interconnexion NVLink/Infiniband de Nvidia à l’aide de l'échelle pure et au débit optimisé.

Sur le plan logiciel, la Chine construit une pile de développement d'IA native autour de CANN (Huawei), MindSpore (Baidu) et PaddlePaddle (Alibaba) afin de réduire sa dépendance à l'écosystème CUDA (Nvidia). Huawei s'est même engagée à ouvrir entièrement sa conception et son code source afin d'accélérer son adoption nationale.

Parallèlement, les géants du cloud et du stockage – Alibaba Cloud, Tencent Cloud, Baidu et Huawei Cloud – intègrent matériel, modèles et applications dans des systèmes de distribution unifiés, transformant les puces chinoises en produits commerciaux viables. Ce double moteur, mêlant politique publique et demande du marché, réduit rapidement le retard de la Chine en matière de logiciels, note Huang.

La forteresse de Nvidia et les limites de la Chine

Les progrès de la Chine sont indéniables, mais les atouts bien établis de Nvidia demeurent considérables. Sa plateforme CUDA, perfectionnée depuis plus de dix ans, offre de vastes bibliothèques d'opérateurs, des compilateurs, des outils d'optimisation, un support open source et un vaste écosystème de développeurs. Cela crée une forte dépendance au chemin d'accès : les coûts de changement sont exorbitants et la réplication lente.

La Chine est toujours confrontée à des goulots d'étranglement critiques dans sa chaîne d'approvisionnement : la mémoire à large bande passante (HBM) reste dominée par les entreprises américaines et coréennes, les capacités avancées de conditionnement et de test sont limitées et les outils EDA sont contrôlés par des fournisseurs occidentaux.

Si les puces chinoises se rapprochent de la parité en matière d'inférence et de tâches prédictives, elles restent à la traîne en matière d'analyse complexe, de stabilité des séquences longues et de fiabilité dans des conditions extrêmes. L'absence de références publiques unifiées limite encore davantage leur crédibilité mondiale. Comme l'a souligné l'informaticien Javad Haj-Yahya : « les puces chinoises rattrapent rapidement leur retard, mais je ne pense pas qu'elles puissent combler complètement cet écart à court terme. »

Au-delà de la technologie : un champ de bataille pour la politique de l'IA

La rivalité entre les États-Unis et la Chine en matière de puces d’IA n’est plus seulement technologique : elle est devenue un enjeu de politique industrielle et de stratégie nationale.

Les interdictions d'exportation de GPU avancés et d'outils de lithographie imposées par Washington frappent directement les maillons les plus faibles de Pékin, tandis que Pékin riposte avec des enquêtes antitrust contre Nvidia et des mandats d'approvisionnement local élargis - créant une boucle de rétroaction entre la réglementation, le marché et le capital.

Jensen Huang continue de prôner le « libre-échange », tandis que Pékin affirme pouvoir désormais produire des puces « à la hauteur du H20 ». Les deux camps manœuvrent pour obtenir un avantage concurrentiel : les États-Unis échangent leur temps contre leur domination technologique, et la Chine échange sa taille de marché contre son autonomie.

L'objectif du PCC

Les ambitions de Pékin ont évolué au-delà du simple rattrapage. Le PCC vise à construire une infrastructure d'IA complète et souveraine, capable de fonctionner indépendamment de l'Occident. Son plan comprend :

1. Une indépendance complète : des outils IP et EDA au packaging, aux pilotes, aux compilateurs et aux services cloud : un écosystème fermé et autonome.

2. Un réseau informatique national : étendre l’initiative « Données Est, Informatique Ouest » pour traiter l’informatique de l’IA comme un service public.

3. Des normes logicielles mondiales : promouvoir les cadres nationaux dans les forums internationaux pour obtenir une reconnaissance de « norme parallèle » aux côtés de CUDA.

4. Une intégration civilo-militaire : intégrer l’IA dans la défense, les télécommunications, l’énergie et la finance comme multiplicateur de force.

5. La centralisation des données : exploiter de vastes pools de données nationales comme moteur de formation perpétuelle.

Une approche pragmatique

Plutôt que de s'attaquer directement à Nvidia en matière de performances des puces haut de gamme, Pékin poursuit une stratégie de « suffisamment bon à grande échelle » :

- Le découplage de la formation et de l’inférence : la formation peut utiliser des ressources limitées haut de gamme ou étrangères, tandis que l’inférence s’exécute entièrement sur du matériel national.

- L’amplification algorithmique : MoE, parcimonie, distillation et optimisation du cache KV améliorent le débit par watt.

- Un emballage et des chiplets avancés : les conceptions modulaires compensent le retard du processus et accélèrent l'itération.

- L’affinement de la pile logicielle : les mises à niveau continues des compilateurs et des opérateurs nationaux améliorent la fiabilité et la facilité d'utilisation.

- L’ingénierie des réseaux : l'infrastructure RoCE compétitive et Ethernet 800G réduit les écarts de performances.

- Un effet de levier de l’écosystème : les « super utilisateurs » appartenant à l’État et aux grandes entreprises technologiques établissent des normes et renforcent la chaîne d’approvisionnement nationale.

Une course de 5 ans

De 12 à 18 mois : Les puces domestiques gagneront des parts de marché dans les secteurs à forte composante inférentielle, tels que la recherche, la publicité, le service client et la vision industrielle. Nvidia conservera sa position dominante dans la formation de pointe, mais pourrait perdre des parts de marché en raison de contraintes politiques et d'approvisionnement.

D’ici 2 à 3 ans : la Chine pourrait établir une ou deux plateformes matérielles et logicielles d’IA stables dotées d’écosystèmes matures et de capacités de formation pratique.

D'ici 3 à 5 ans : Une infrastructure d'IA autonome pourrait émerger en Chine, réduisant les coûts et améliorant l'efficacité. Même si les barrières à l'exportation persistent, la Chine pourrait s'implanter sur les marchés du Sud.

L'ingénieur en semi-conducteurs Ragavendra Anjanappa prédit que « la Chine n'est pas loin derrière — peut-être à seulement cinq ans de l'indépendance totale ».

Risques et inconnues

Malgré sa dynamique, des risques majeurs persistent :

- Goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement : HBM, les outils EDA et la lithographie restent des vulnérabilités critiques.

- Inertie logicielle : convaincre les développeurs d’abandonner CUDA prendra des années.

- Volatilité des politiques : les interdictions d’exportation ou les chocs géopolitiques pourraient bouleverser les progrès du jour au lendemain.

- Surinvestissement et redondance : un excès de capital pourrait conduire à une duplication inutile.

- Innovation contre contrôle : une direction étatique trop stricte peut étouffer l’expérimentation créative, essentielle aux avancées technologiques.

En fin de compte, la remarque de Jensen Huang sur les « quelques nanosecondes » représente bien plus qu’une comparaison fugace de performances : elle symbolise une lutte historique pour savoir qui peut transformer la puissance de calcul en un écosystème durable et souverain.

Il ne s'agit plus seulement d'une course aux puces plus rapides. Il s'agit d'une compétition géopolitique autour de l'architecture même de l'intelligence, prévient Jensen Huang.

Rédacteur Fetty Adler

Collaborateur Jo Ann

Source : ‘A Nanosecond War’: Nvidia’s Jensen Huang Sounds Alarm on Beijing’s AI Ambitions

Soutenez notre média par un don ! Dès 1€ via Paypal ou carte bancaire.