En 1684, le roi Louis XIV (1643-1715) envoya en Chine le sinologue le plus renommé du pays, Joachim Bouvet (1656-1730). Avant son départ, M. Bouvet reçut le titre de « mathématicien royal » et devint membre de l'Académie des sciences. Joachim Bouvet portait également un nom chinois, largement connu sous la dynastie Qing : Bai Jin ou encore Ming Yuan. Le roi Louis XIV encouragea de cette manière la diffusion de la culture chinoise en Occident.

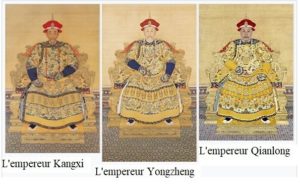

Pendant son séjour en Chine, Bai Jin et les jésuites qui l'accompagnaient se rendaient quotidiennement au palais pour discuter avec l'empereur Kangxi (1661-1722) des mathématiques, de la géométrie, de l'astronomie et de la physique. L'ouverture d'esprit et l'enthousiasme de l'empereur pour les cultures étrangères firent prendre conscience à Bai Jin de la nécessité d'établir un pont de communication entre la France et les Grands Qing.

Un pont entre les civilisations

En juillet 1693, l'empereur Kangxi renvoya Bai Jin en France pour recruter des jésuites plus expérimentés en vue de leur séjour en Chine. À cette époque, l'homme suggéra au roi Louis XIV la création d'une délégation qui combinerait commerce et travail pour se rendre en Chine. En mars 1698, le navire Amphitrite, appartenant à la Compagnie des Indes orientales, quitta le port de La Rochelle pour la Chine. Il s'agissait du premier voilier transocéanique assurant une traversée directe entre la Chine et la France. Le navire transporta non seulement l'envoyé impérial Bai Jin , mais aussi neuf jésuites, dont Joseph-Henri Marie de Prémare (1666- 1736), le père Joseph

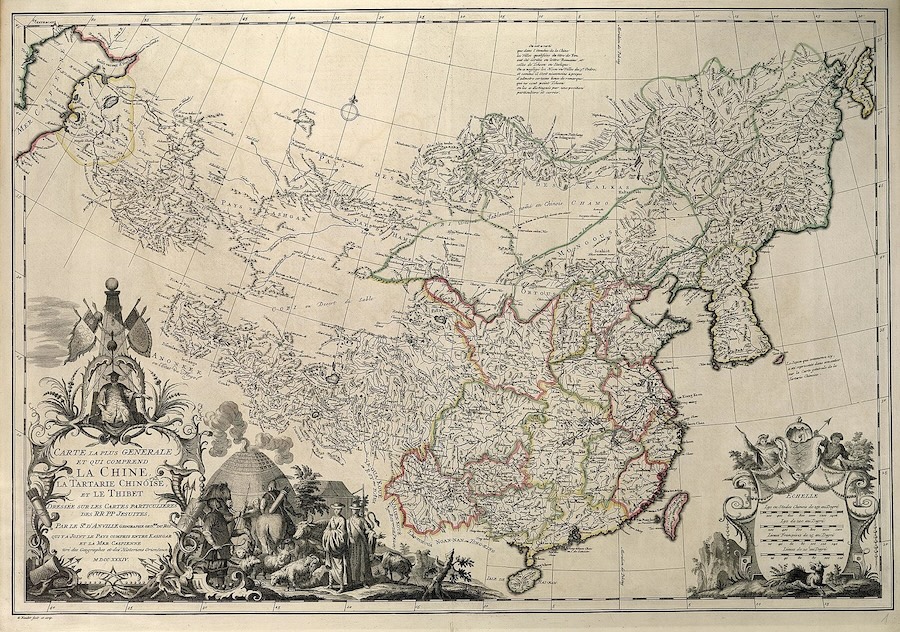

D’autres jésuites avaient déjà voyagé en Chine, notamment sous la dynastie des Ming. Parmi eux on peut citer : le père Adam Schall von Bell, (1592 -1666), aussi appelé Tang Ruowang.C’était un érudit et talentueux, qui cultiva ses talents de diplomate pour la cour des Ming et étudia la médecine chinoise. Le père Matteo Ricci (1552-1610), aussi appelé Li Madou. C’était un jésuite d’origine italienne expert en topographie, qui participa à l'étude et à la cartographie de la Carte complète de l'Empire (dont la finalisation prit dix ans).

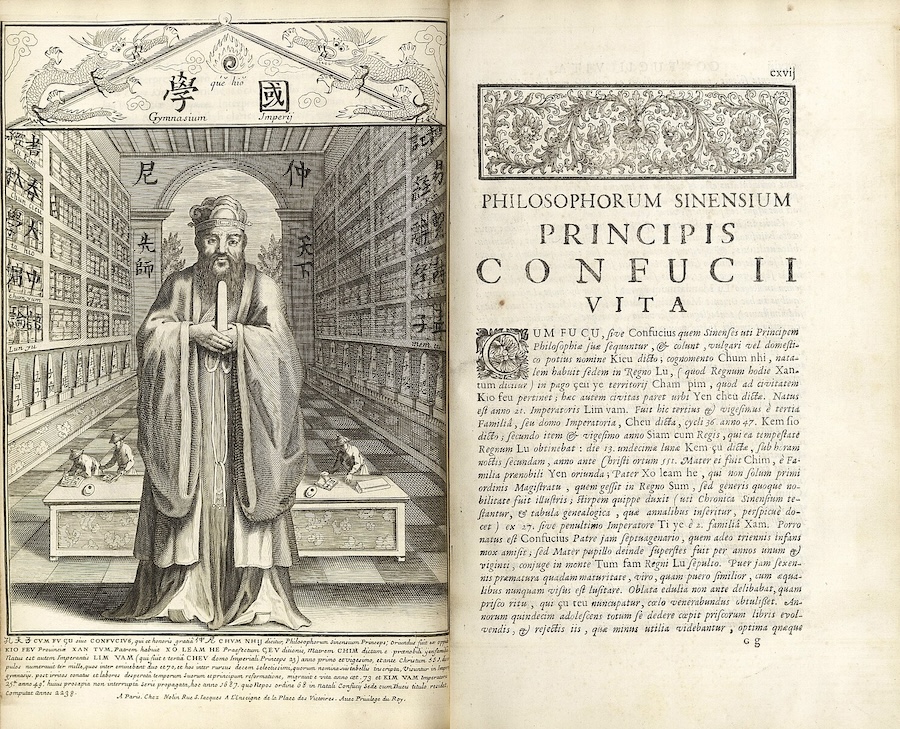

Ces jésuites introduisirent également la culture chinoise en Occident. Le père Ricci fut le premier à traduire lesQuatre Livres du confucianisme : La Grande Étude, La Doctrine du juste milieu, Les Entretiens de Confuciuset Les Œuvres de Mencius en latin. Le père Joseph, étudia la littérature chinoise et traduisit l'ouvrage très influent de Ji Junxiang, L'Orphelin de Zhao ( ou La Grande Vengeance de l'orphelin de la famille Zhao. De son côté Joachim Bouvet écrivit entre autres : Le Portrait historique de l’empereur de la Chine, et la plaquette d’illustration,L’État présent de la Chine.

Les missionnaires, voyageant entre l'Orient et l'Occident, firent découvrir aux Européens une civilisation orientale légendaire qui s'étendait bien au-delà de la soie et de la porcelaine. À cette époque, la France était considérée comme le centre de la civilisation européenne, et la culture chinoise se diffusa de là au reste du pays et en Occident, touchant un public plus large.

À la recherche de la culture chinoise : la diffusion de la culture chinoise en Occident

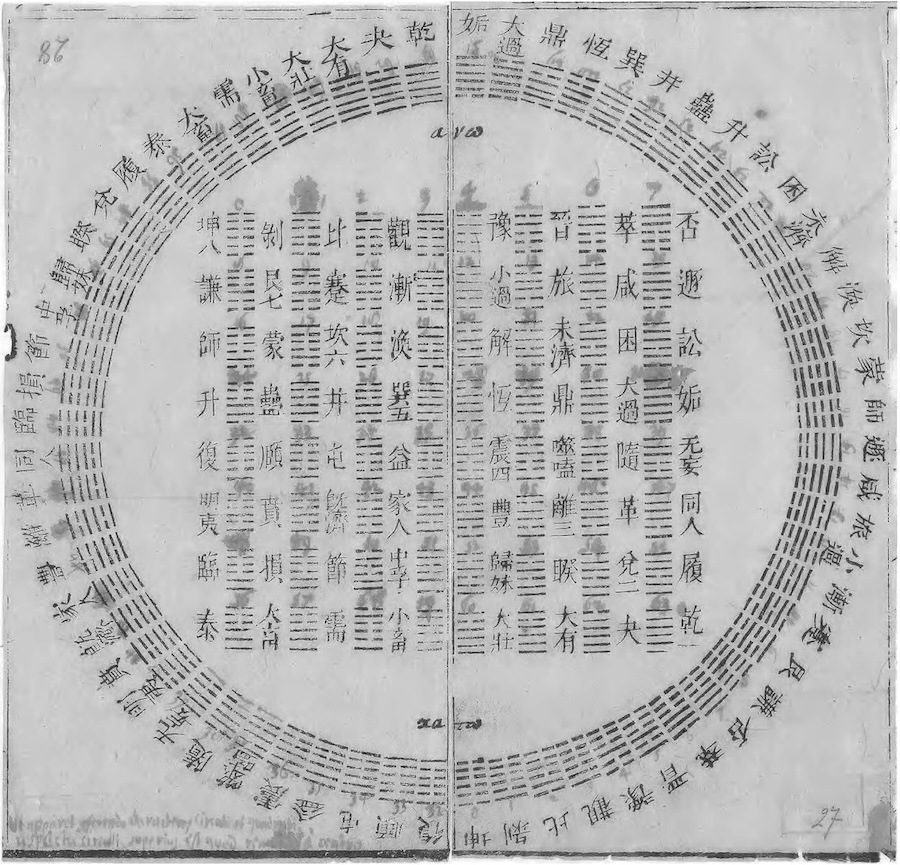

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) était un mathématicien et philosophe allemand renommé des XVIIe et XVIIIe siècles. On lui attribue également l'invention du calcul infinitésimal. Leibniz était également profondément fasciné par la culture chinoise et fut l'un des premiers penseurs européens à s'y intéresser. Son intérêt pour cette civilisation ancienne et glorieuse commença à l'âge de vingt ans. Il continua à écrire avec assiduitéDiscours sur la théologie naturelle des Chinois, plus quelques écrits sur la question religieuse de la Chine, chaque jour jusqu'à sa mort en 1716.

Sous le règne de Louis XIV, Leibniz servit comme diplomate à Paris. Dans son ouvrage le plus célèbre, Leibniz inclut des rapports de divers missionnaires sur leur travail dans ce pays, ainsi qu'un portrait rapproché de l'empereur Kangxi par Bai Jin , intitulé Biographie de l'empereur actuel de Chine.

Leibniz affirmait explicitement que l'Europe s’appuyait sur la logique, les mathématiques, l’astronomie et la technologie militaire, mais la culture chinoise méprisait toute forme d'agression et nourrissait une profonde aversion pour la guerre elle-même.

Ainsi, dans la préface deÉvénements récents en Chine, Leibniz écrivait : « Qui aurait cru qu'il existe une nation sur Terre menant une vie civique plus morale que notre nation autoproclamée civilisée ? Nous prétendons leur être égaux en savoir-faire et supérieurs en science théorique. Cependant, en philosophie pratique, en éthique et en théories politiques de la vie humaine et des coutumes quotidiennes, je dois admettre avec honte qu'ils nous surpassent de loin. Il est difficile, en effet, de décrire avec quelle perfection les Chinois s'attachent à rechercher la paix sociale et à instaurer l'ordre entre les peuples afin de minimiser autant que possible l'inconfort des autres ».

Leibniz considérait les Chinois comme le peuple le plus remarquable du monde, que ce soit dans les interactions entre parents et enfants ou entre individus. Il a effectué des analyses et des comparaisons détaillées entre la Chine et l'Europe, allant même jusqu'à suggérer : « Quoi qu'il en soit, compte tenu du déclin moral sans précédent auquel nous sommes actuellement confrontés, je pense qu'il est nécessaire d'inviter des missionnaires chinois dans notre pays pour nous enseigner comment appliquer et pratiquer la théologie naturelle, tout comme nos missionnaires leur enseignent la théologie révélée ».

Le Père de la Pensée Française

Voltaire (1694-1778), surnommé le « Père de la Pensée Française », établissait souvent des comparaisons entre la Chine à l'Occident. Il estimait que les documents historiques millénaires de la Chine étaient exacts et rationnels, qu'elle gouvernait le pays avec les systèmes les plus parfaits et qu'elle était la seule grande nation au monde à allier parfaitement politique et éthique.

Selon Voltaire, en Europe, « aucune nation n'a une histoire ancienne aussi éloquente que l'Empire du Milieu ». « Certains parmi nous, furieux, le qualifient d'empire athée. Ils ignorent que toutes leurs lois sont fondées sur une compréhension approfondie de Dieu, des bienfaiteurs et des vengeurs. Les Chinois possèdent la science morale la plus parfaite, la plus importante des sciences ».

Inspiré par la culture chinoise, Voltaire proposa la théologie naturelle, estimant que la raison et la moralité innée étaient des lois naturelles à suivre pour se gouverner soi-même et gouverner le pays. Il pensait que l'ancienne stratégie chinoise de gouverner le pays par la vertu, transmise depuis des millénaires, était précisément le modèle que les gouvernements européens devaient imiter.

Pour aider davantage de gens à comprendre la sagesse de la culture chinoise, Voltaire créa même un texte illustrant l'inspiration qu'il en tirait. Selon lui, la justice triomphera de la tyrannie, et la raison et l'intelligence vaincront l'ignorance et la barbarie.

La littérature chinoise en Europe

Au XVIIIe siècle, la littérature chinoise commença à attirer l'attention en Europe. En 1735, L'Orphelin de Zhao, la pièce de théâtre de la dynastie Yuan traduite par le père Joseph, marquait ainsi une étape importante. Voltaire écrivit L’Orphelin de la Chineen s’inspirant de ce roman. Le grand écrivain allemand Johann Wolfgang von Goethe lut la traduction allemande de L'Orphelin de Zhao. Il lut également quatre chapitres du recueil de nouvelles de la dynastie Ming, Les Étranges Merveilles du Passé et du Présent, ainsi que des extraits du Livre des Odes ou Classique des Vers.

En XVIIIe siècle, un employé de la Compagnie britannique des Indes orientales, rapporta la nouvelle traduite en anglais, Haoqiu zhuan, Histoire d’une digne compagne. Il est intéressant de noter qu'à cette époque, la littérature chinoise n'avait pas encore bénéficié de nombreuses traductions en Europe.

Pourtant, Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), fort des quelques ouvrages qu'il avait lus, possédait déjà une vision unique et une grande appréciation de la littérature chinoise. Lorsqu'on lui demanda si Histoire d’une digne compagne était le meilleur roman chinois, il répondit catégoriquement : « Certainement pas. Les Chinois ont d'innombrables romans de ce genre, et lorsqu'ils commencèrent à écrire, nos ancêtres vivaient encore dans les bois ! ».

Comparant les littératures anglaise et allemande, Goethe a écrit ses réflexions sur la littérature chinoise en ces termes : « Les caractères, les pensées, les actions et les sentiments sont très semblables aux nôtres ; il ne faut pas longtemps pour que nous ayons le sentiment d'être les mêmes qu'eux, à la différence près que tout y est plus raisonnable, plus pur et plus moral que le nôtre. Tout est sensé, sans émotions intenses ni enthousiasme poétique. La nature extérieure et les personnages cohabitent toujours ».

Le temps a passé trop vite. L'époque prospère de Kangxi et l'époque du Roi-Soleil éclairent désormais l'histoire de l'Orient et de l'Occident. Aujourd'hui, dans la résidence d'une famille noble britannique, un précieux morceau de papier peint de style chinois de la fin du XVIIIe siècle est encore exposé, orné de fleurs et d'oiseaux aux couleurs vives, ainsi que de plantes grimpantes et d'animaux aux couleurs vives.

Cette fresque murale a été vendue aux enchères pour un montant total de 17 606 dollars américains. Il ne s'agit pas seulement d'une antiquité de grande valeur : sa valeur réside dans sa mission de diffusion de la culture chinoise en Europe. C'est une magnifique empreinte historique, digne d'un regard attentif et d'une réflexion approfondie.

Rédacteur Charlotte Clémence

Source : The Spread of Chinese Culture to the West in the 18th Century

www.nspirement.com

Soutenez notre média par un don ! Dès 1€ via Paypal ou carte bancaire.