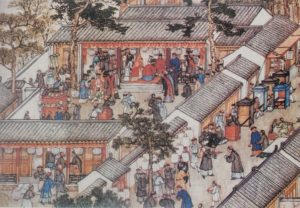

Traditionnellement, le mariage est l’union et la vie commune d’un homme et d’une femme. Il est le fondement de la famille et des différentes civilisations depuis l’antiquité. Il eut quelques variantes suivant les lieux et les époques en Europe.

Ce ne sont sans doute plus les motifs principaux maintenant, mais auparavant, les objectifs les plus importants dans le mariage étaient de favoriser une bonne cohésion sociale, de fonder une famille prospère et de pouvoir transmettre un héritage aux descendants, pour ceux qui en avaient les moyens.

L’amour humain venait après le mariage

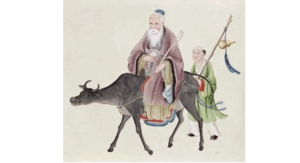

L’amour entre un homme et une femme avait une base différente de celle que l’on connaît maintenant. On ne se mariait pas parce qu’on s’aimait, mais on s’aimait après s’être mariés. C’était un amour conjugal qui se développait alors, et qui était, aux yeux des anciens, le plus stable et le mieux fondé.

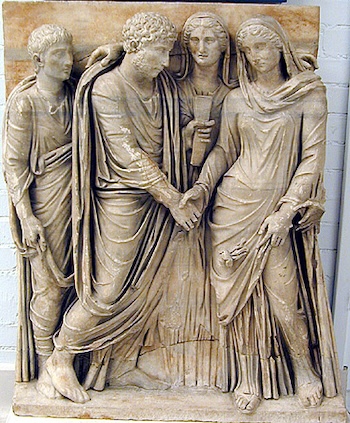

Dans la civilisation romaine, les mariées étaient habituellement très jeunes, entre 12 et 15 ans et connaissaient souvent leur futur mari seulement le jour du mariage. C’était pour la jeune fille grecque ou romaine, une rupture sociale, car elle abandonnait son propre milieu familial pour rejoindre la famille de son mari. C’était aussi pour la mariée une rupture physiologique car à peine sortie de l’enfance, elle devenait femme. Cet événement était entouré de rites, dans le but d’obtenir l’approbation des dieux du foyer.

À l’époque de la République romaine, l’épouse restait propriétaire de sa dot (ayant valeur de son propre héritage familial), ce qui lui permettait d’être relativement indépendante vis-à-vis de son époux. Une des conséquences fut, selon certains historiens, la fréquence des divorces et des remariages durant cette période.

Un système de gestion et de transmission du patrimoine

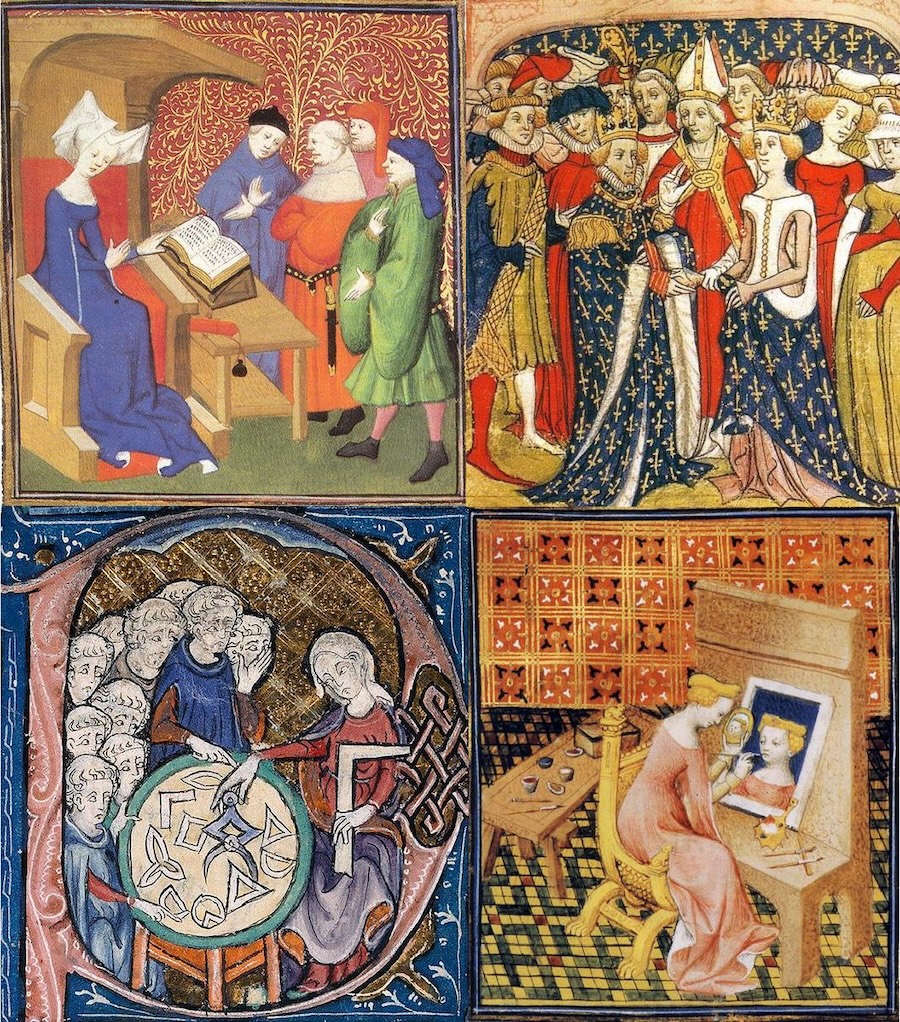

Au Moyen Âge, le mariage était le moyen habituel d’assurer une bonne continuité dans la gestion et la transmission du patrimoine entre générations. Si une fille héritait d’un fief ou d’une exploitation paysanne, il allait de soi qu’une autorité masculine en prit la charge. Il fallait d’ordinaire un homme pour se faire obéir, maintenir la bonne entente, autant que pour gérer les cultures ou les troupeaux. Le père choisissait donc comme mari de sa fille, un homme qui serait aussi son successeur. Si la fille n’acceptait pas les hommes que son père lui présentait, elle pouvait renoncer à ses droits et entrer dans un couvent. Personne n’y trouvait à redire.

Quand la fille avait des frères susceptibles de reprendre le domaine de leurs parents, elle allait alors dans la famille de son mari, lui apportant sa dot. Quand l’union se faisait entre deux personnes de seigneuries différentes, le conjoint quittant sa seigneurie appauvrissait son maître et enrichissait l’autre. Il fallait donc l’autorisation du seigneur que l’on quittait et cela se résolvait en général par une compensation financière.

Au XIe siècle, un engagement indissoluble ennoblit le mariage

A partir du milieu du XIe siècle, face à ce mariage qui était avant tout axé sur un certain ordre social, l’Église catholique entreprit d’imposer un sacrement indissoluble. Le fondement de ce sacrement était nécessairement le consentement mutuel des mariés et leur engagement dans le salut de leur âme immortelle. Il y eut beaucoup de réticence à s’engager ensemble pour la vie devant Dieu, et certains trouvèrent des biais commodes, tels que des liens de parenté à un degré prohibé, pour obtenir une annulation du mariage.

Ce fut par ce biais que Louis VII, en 1152, put faire annuler son mariage malheureux avec Aliénor d’Aquitaine, ce qui allait avoir de graves conséquences sur le royaume de France. Le roi Philippe-Auguste n’eut pas la même « chance », en 1193, avec la courageuse princesse danoise Ingeburge, et en dépit de toutes ses tentatives, il lui resta marié jusqu’à la mort.

derivative work: OTAVIO1981 / Domaine public)

Cependant, l’Église fit peu à peu avancer l’idée que quand on se mariait, c’était pour la vie. Des poèmes ou des fabliaux de cette époque racontent comment des femmes paresseuses ou autoritaires rendaient, par leur désordre ou leurs scènes, leur ménage insupportable. L’homme se plaignait, essayait de mâter sa femme, se consolait en buvant. Cependant il ne songeait pas à briser le lien conjugal. Inversement, un mari coureur, ivrogne ou fainéant abandonnait son épouse ou la laissait misérable avec ses enfants. Néanmoins elle restait indéfectiblement gardiennne de son foyer.

Cette détermination à affronter ensemble les défaillances, les attachements et les épreuves de l’un ou de l’autre jusqu’au bout de la vie terrestre, était admirable. C’était l’amour ou la foi en Dieu qui guidait sur ce chemin compliqué, et cependant porteur d’élévation spirituelle. C’était ce qui faisait, c’est ce qui fait toujours la grande dignité de l’engagement matrimonial entre un homme et une femme.

Soutenez notre média par un don ! Dès 1€ via Paypal ou carte bancaire.