L’Amérique latine traverse l’une des crises des droits humains les plus profondes depuis des décennies. L’espace civique de la région se rétrécit rapidement, passant de la surveillance de masse et des arrestations arbitraires à la répression politique, aux disparitions forcées et à l’impunité des violences d’État.

Le rapport 2025 sur la situation des droits humains dans le monde, publié par Amnesty International, met en lumière l’ampleur du défi. Sept pays Haïti - le Nicaragua, le Venezuela, le Mexique, la Colombie, Cuba et le Salvador - sont à l’épicentre de cette montée autoritaire.

Le retour de Donald Trump à la Maison Blanche en janvier n’a fait qu’aggraver le problème. Dans un autre rapport publié la même semaine, Amnesty International affirme que la rhétorique nationaliste et les revirements politiques de Trump ont enhardi les dirigeants autoritaires. Ces changements ont affaibli la responsabilité internationale et accéléré les violations des droits humains dans tout le continent.

Voici les pays où les atteintes aux droits humains se font le plus durement sentir

1. Haïti

Nulle part ailleurs l’effondrement des droits humains n’a été aussi visible qu’en Haïti. Fin 2024, plus de 700 000 personnes - dont la moitié étaient des enfants - avaient été déplacées à l’intérieur du pays en raison de la montée de la violence des gangs et de la défaillance de l’État.

Les organisations criminelles se livrent régulièrement à des meurtres, des violences sexuelles et des attaques contre des hôpitaux et des écoles. En décembre 2024, un massacre à Cité Soleil, un quartier densément peuplé de Port-au-Prince, la capitale haïtienne, a vu au moins 207 personnes exécutées par le gang Wharf Jérémie.

Le système judiciaire est pratiquement hors d’usage. Parallèlement, les expulsions d’Haïtiens des États-Unis et de la République dominicaine voisine ont explosé.

Selon Amnesty, près de 200 000 personnes ont été renvoyées sans procédure régulière rien qu’en 2024. La répression de l’immigration par Trump, présentée comme nécessaire à la sécurité des frontières, a accéléré ces expulsions massives.

2. Le Nicaragua

Le président du Nicaragua, Daniel Ortega, a transformé l’autoritarisme en une machine répressive efficace. Plus de 5 000 groupes de la société civile, universités privées et médias ont été fermés depuis 2018. Parmi eux, 1 500 rien qu’entre janvier et septembre 2024.

Depuis 2023, plus de 400 critiques ont été déchus de leur nationalité et des dizaines de journalistes ont été victimes de disparition forcée ou emprisonnés. Le statut juridique de centaines de groupes évangéliques a également été révoqué.

En 2024, le gouvernement a criminalisé la dissidence au point que des pans entiers de la société civile ont disparu. Pendant ce temps, les communautés autochtones ont été confrontées à des déplacements et à des attaques armées de la part des milices progouvernementales, sans grande réaction internationale.

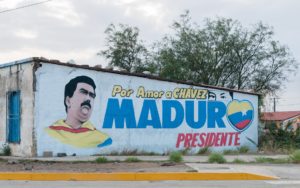

3. Le Venezuela

Le Venezuela reste englué dans la répression . L’élection présidentielle de juillet 2024, volée par Nicolás Maduro, a été suivie de détentions arbitraires et de tortures de manifestants, dont des enfants. Des journalistes indépendants ont été arrêtés et des ONG menacées de fermeture.

De nombreux Vénézuéliens ont ensuite fui le pays. Les persécutions et le désespoir suscité par les résultats des élections ont poussé 20 000 personnes à migrer vers le nord, à travers la jungle du Darién, rien qu’en septembre 2024, soit une augmentation de 70 % par rapport au mois précédent.

En réalité, les chiffres sont probablement bien plus élevés. Un sondage réalisé après les élections indiquait que 43 % des personnes restées au pays envisageaient d’émigrer, mais les données officielles n’ont pas été publiées. Plus de 7,8 millions de citoyens ont quitté le Venezuela au cours des dix dernières années, et environ 28 millions de personnes y résident encore.

En juin 2023, la Cour pénale internationale a repris son enquête sur le régime Maduro pour crimes contre l’humanité présumés. Mais le gouvernement vénézuélien continue de faire obstruction à la justice. L’administration Trump se désintéressant des mécanismes multilatéraux, les efforts visant à restaurer la démocratie se heurtent à des obstacles de plus en plus grands.

4. Le Mexique

La sécurité publique mexicaine s’est dangereusement militarisée. Un amendement constitutionnel adopté en septembre 2024, quelques jours avant la fin du mandat d’Andrés Manuel López Obrador, a placé la Garde nationale sous contrôle militaire . Cette situation a permis des exactions généralisées, notamment des exécutions extrajudiciaires. Neuf défenseurs des droits humains et quatre journalistes ont été tués rien qu’en 2024.

L’administration de López Obrador a porté atteinte à la liberté de la presse aux États-Unis. Elle n’a pas non plus protégé les demandeurs d’asile. Avec le retour de Trump au pouvoir, les expulsions des États-Unis vers le Mexique ont augmenté. Les personnes rapatriées sont souvent exposées aux violences et à l’exploitation des cartels.

5. La Colombie

La Colombie a connu la plus longue insurrection d’Amérique latine, qui a duré plus de 50 ans. Malgré la solidité des institutions du pays, la paix demeure fragile. En 2024, plus de 195 000 personnes ont été séquestrées par des groupes armés, et les mines terrestres continuent de mettre en danger plus de 600 000 civils.

Le recrutement d’enfants, les violences sexuelles et les assassinats ciblés d’anciens combattants du groupe rebelle des Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc) ont augmenté. Parallèlement, les progrès dans la mise en œuvre de l’accord de paix de 2016 restent lents.

Les enquêtes sur les exécutions extrajudiciaires perpétrées par l’armée sont en cours, mais se heurtent à des contraintes budgétaires et à une résistance politique. Le retrait par Trump du soutien américain aux mécanismes de justice transitionnelle a encore affaibli le soutien international aux fragiles efforts de réconciliation en Colombie.

6. Cuba

Les autorités cubaines continuent de réprimer la dissidence par des arrestations arbitraires, des disparitions forcées et la censure. Plus de 100 personnes ont été arrêtées pour avoir manifesté en 2024, et nombre d’entre elles ont été contraintes de faire des aveux vidéo auto-incriminants. Les médias indépendants et les militants ont fait l’objet d’une surveillance et d’un harcèlement constants.

Dans un contexte d’effondrement économique, plus de 18 % de la population a fui l’île en deux ans. Ces migrations massives entraînent souvent des voyages périlleux et des séparations familiales généralisées. La crise économique a été exacerbée par les sanctions américaines réimposées et intensifiées sous Trump.

7. Le Salvador

Le modèle d’incarcération de masse du président Nayib Bukele continue d’attirer l’attention du monde entier. Près de 84 000 personnes ont été arrêtées depuis 2022 dans le cadre d’un état d’urgence qui suspend les droits fondamentaux et les garanties juridiques.

La surveillance, les détentions arbitraires et l’humiliation publique des détenus sont devenues monnaie courante. L’admiration affichée de Trump pour la position de fermeté de Bukele face à la criminalité a conféré une légitimité internationale à cette approche dangereuse.

Le retour de Trump à la Maison Blanche a aggravé les atteintes aux droits humains en Amérique latine. Son retrait des accords sur les droits humains et le climat a encouragé les régimes autoritaires à réprimer la dissidence et à accélérer les politiques d’exploitation des ressources sans craindre les pressions ni les comptes des États-Unis.

Les migrants latino-américains aux États-Unis ont également été confrontés à une recrudescence des expulsions massives. Le discours présentant les migrants comme des criminels a alimenté la xénophobie et permis des raids massifs contre l’immigration et des reculs politiques. Des villes sanctuaires comme Chicago ont été ciblées et les protections juridiques des résidents sans papiers ont été érodées.

La trajectoire actuelle de l’Amérique latine suggère une dérive non seulement vers la répression, mais aussi vers une normalisation de la violence d’État. Si la résistance locale reste forte, notamment parmi les militants de terrain et la société civile, la solidarité internationale a été affaiblie par les changements géopolitiques.

La région risque de cimenter une nouvelle ère de résilience autoritaire - une ère dans laquelle la défense des droits de l’homme est non seulement dangereuse mais vaine.

Rédacteur Fetty Adler

Collaborateur Jo Ann

Auteur : Nicolas Forsans, Professeur de gestion et codirecteur du Centre d’études latino-américaines et caribéennes, Université d’Essex, Royaume-Uni.

Cet article est republié à partir du site The Conversation, sous licence Creative Commons

Soutenez notre média par un don ! Dès 1€ via Paypal ou carte bancaire.